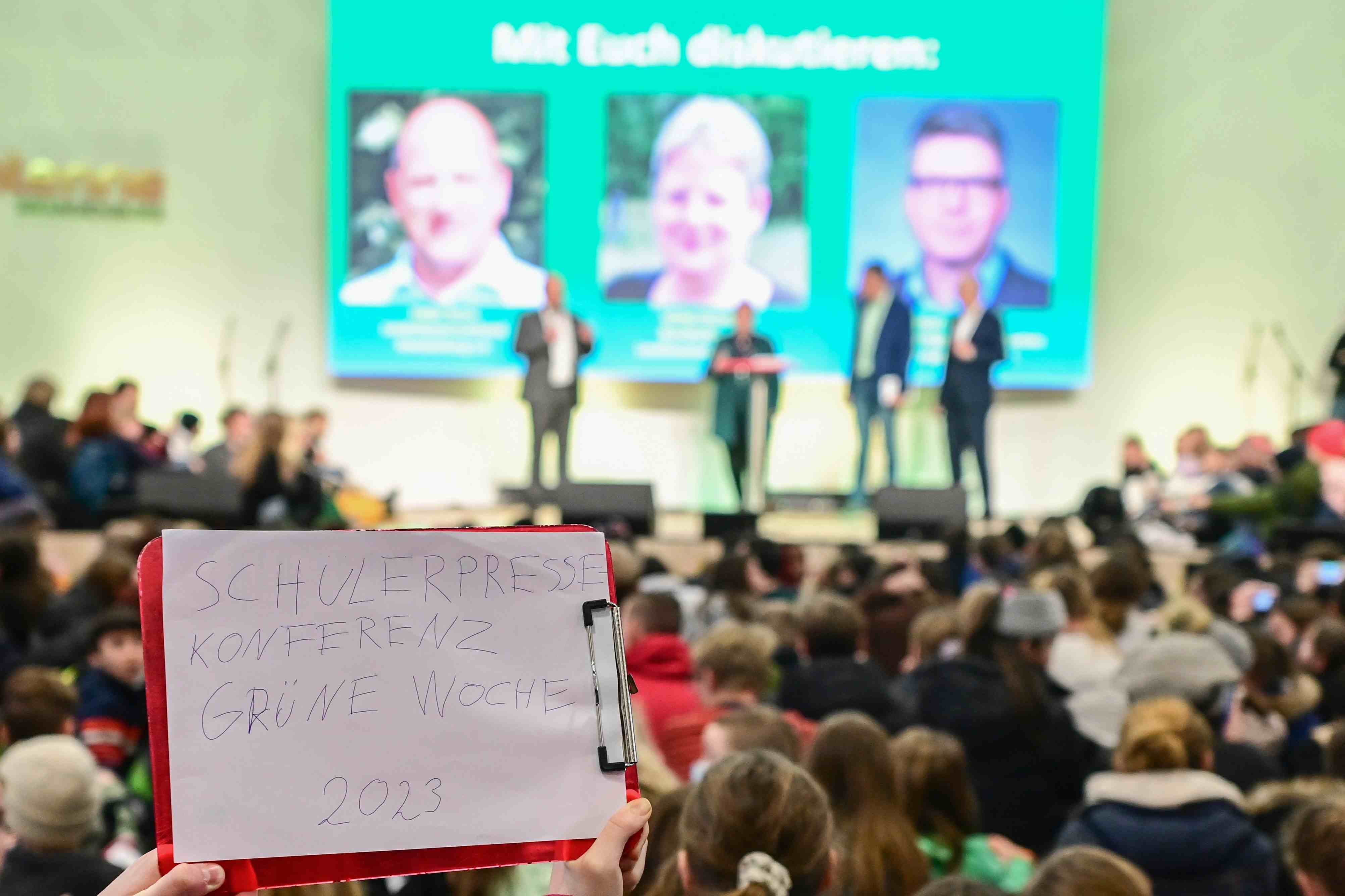

Neuer Auftritt für altbekannten „lebens.mittel.punkt“

Die sechzigste Ausgabe vom „lebens.mittel.punkt“ wartet mit journalistischeren Inhalten auf. Zudem erscheint das Jubiläumsheft in einem überarbeiteten Design. Vertraute Inhalte wie die Unterrichtsbausteine sind auch diesmal wieder im Angebot.

Medien-Information

Neuer Auftritt für altbekannten „lebens.mittel.punkt“

Das Bildungsmagazin zeigt sich mit renovierter Struktur und frischem Layout

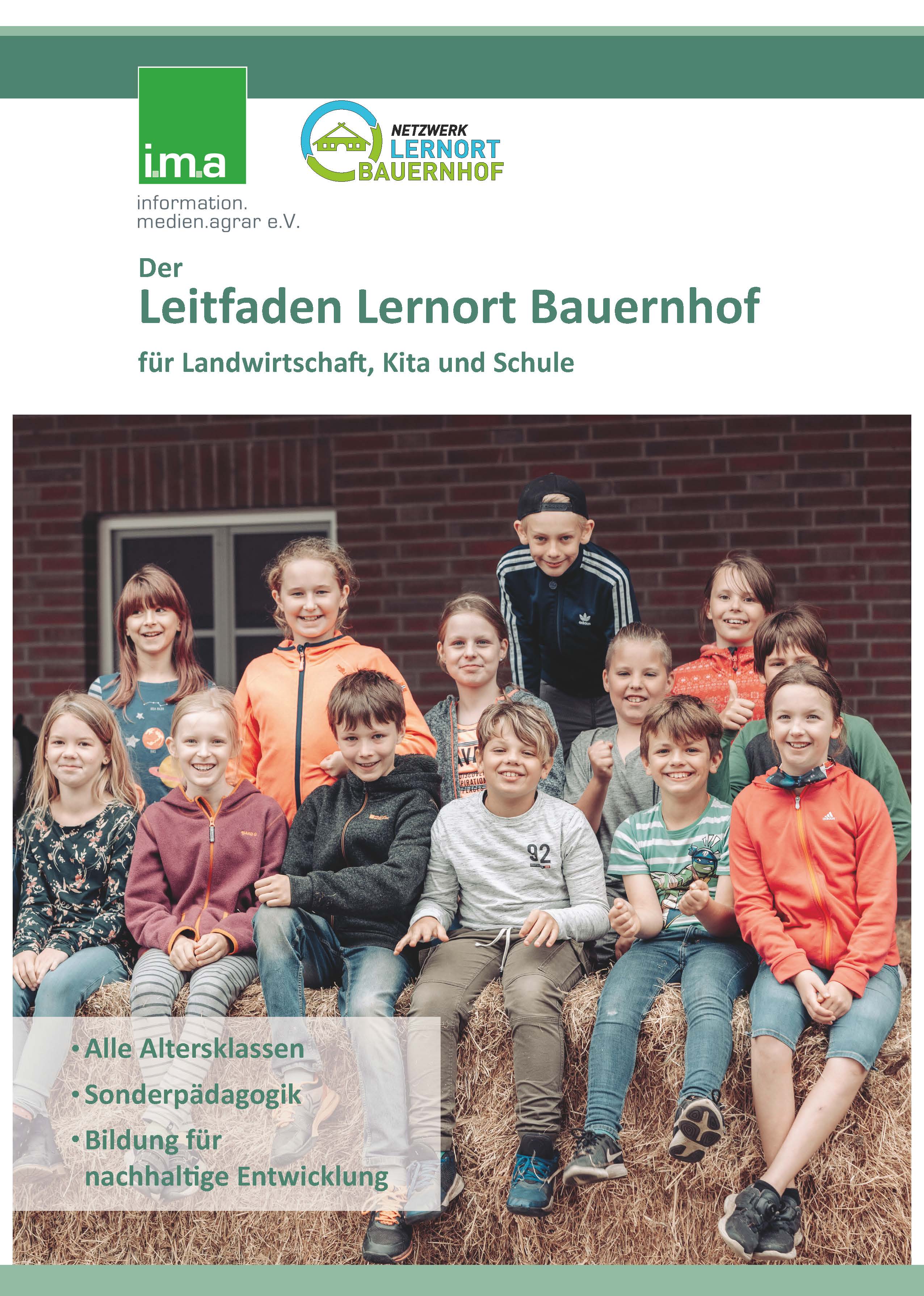

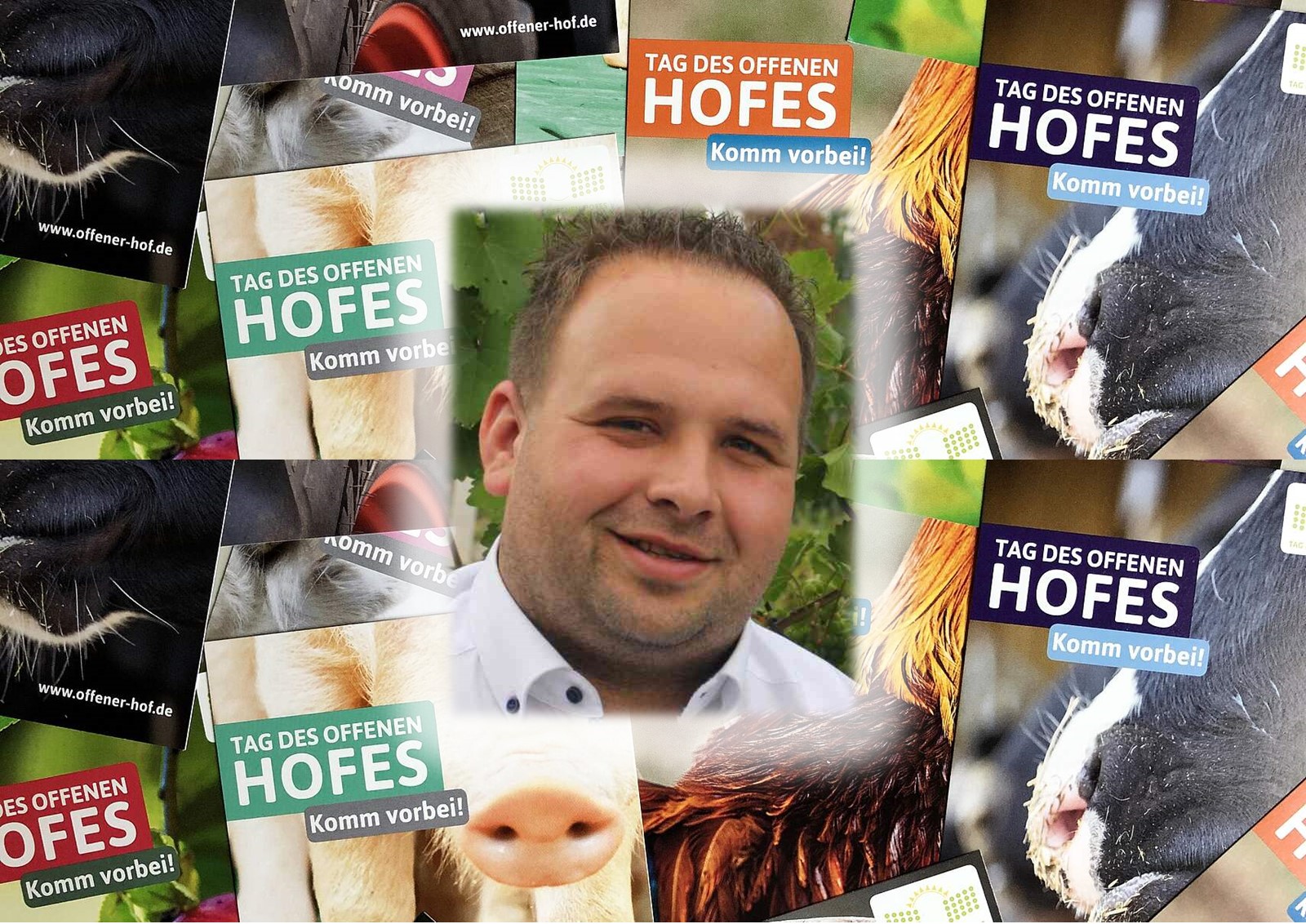

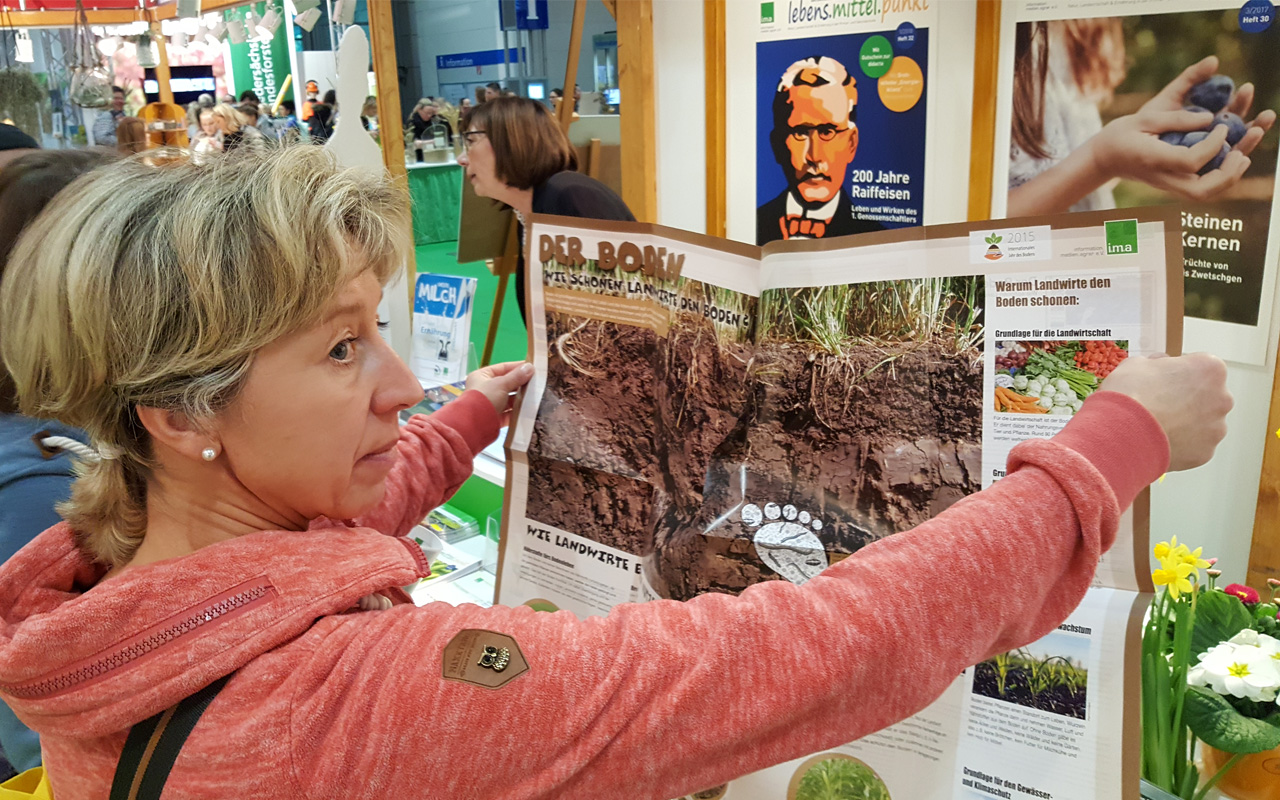

Näher dran an den Themen der Landwirtschaft, Naturbildung und Ernährung erscheint jetzt der „lebens.mittel.punkt“ – das Bildungsmagazin vom i.m.a e.V. Die neue Ausgabe der bei Lehrkräften und anderen Pädagogen sowie der grünen Branche beliebten Zeitschrift bietet jetzt noch mehr landwirtschaftlichen Bildungsthemen Raum und unterstützt dabei mit einem neu strukturierten Layout die Orientierung der Leser. Zudem wird mit der Jubiläumsausgabe das bereits angekündigte neue Abonnement-Modell realisiert.

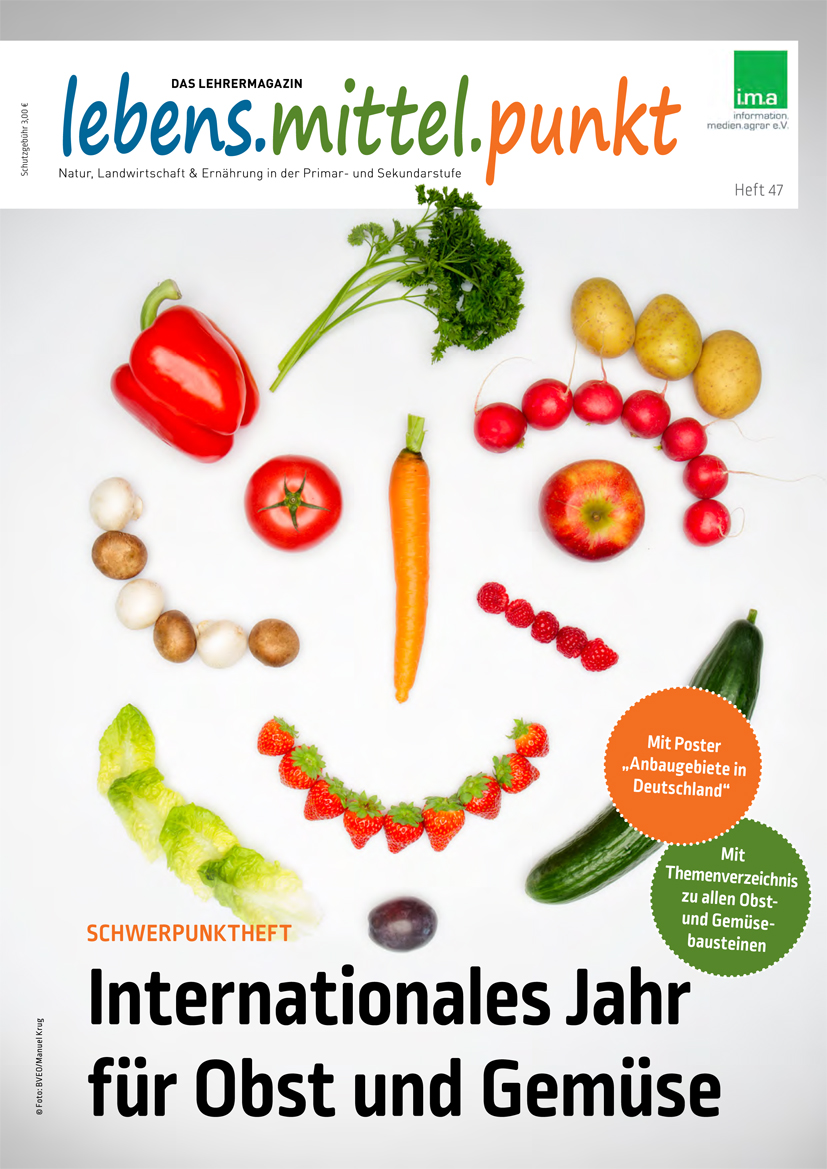

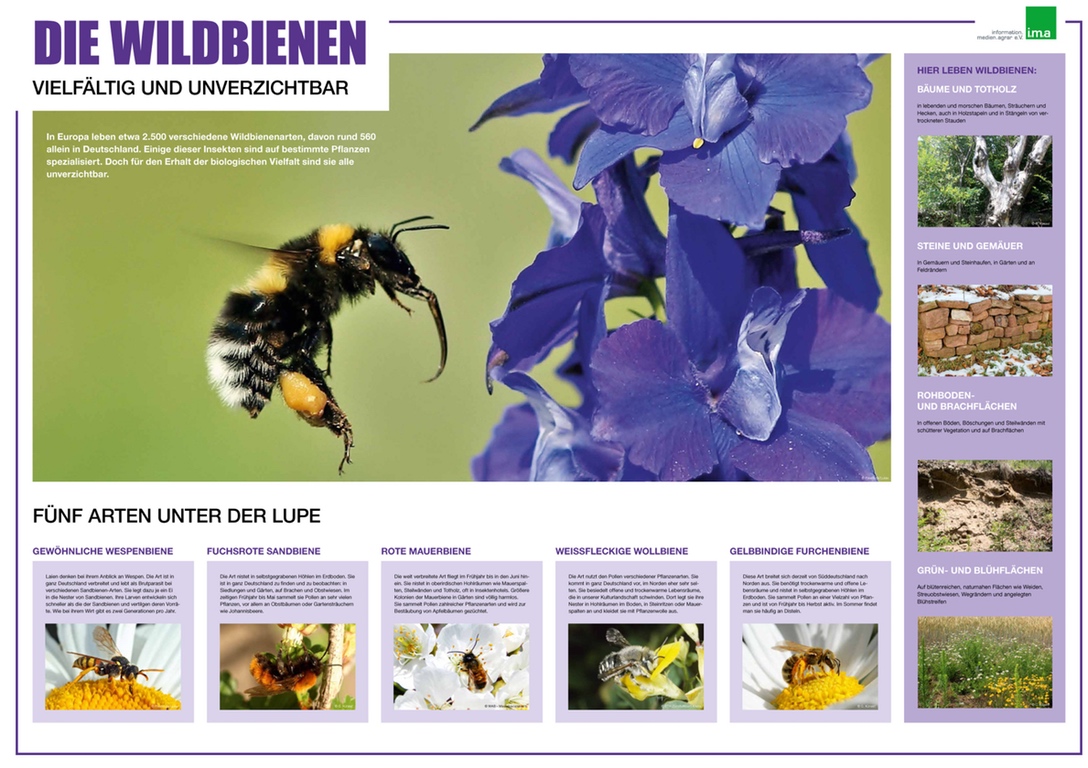

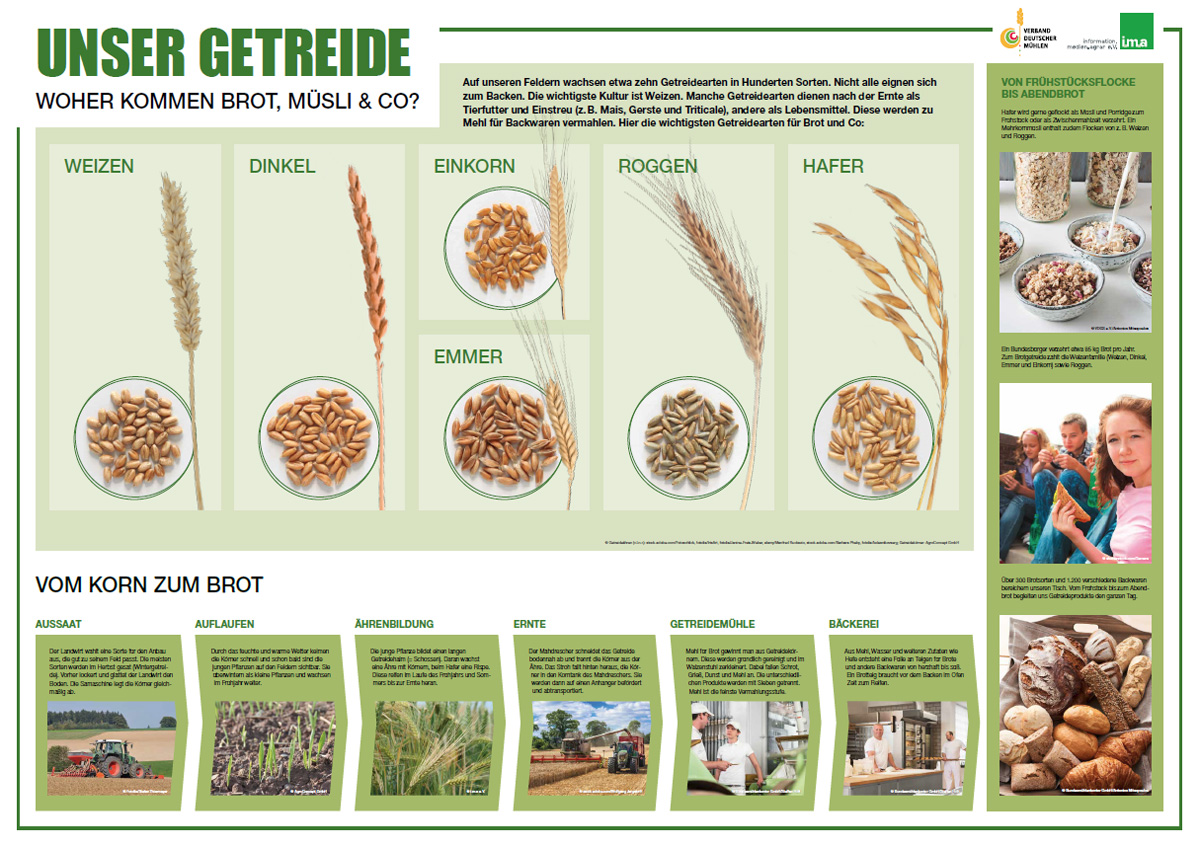

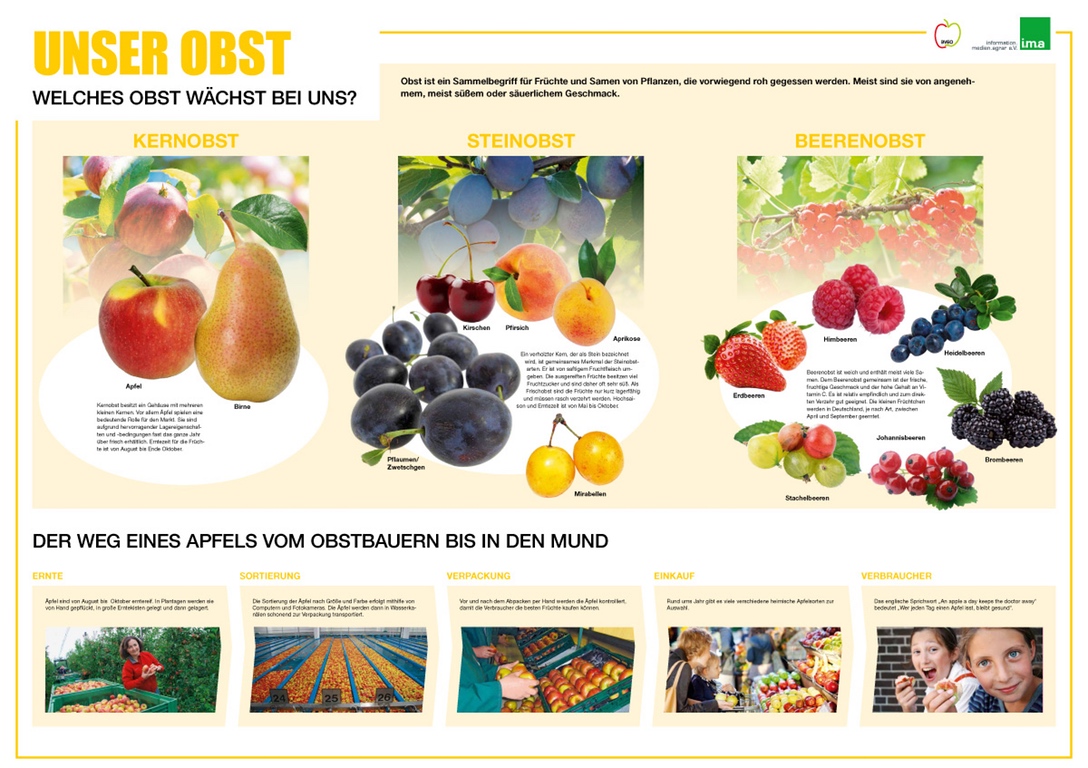

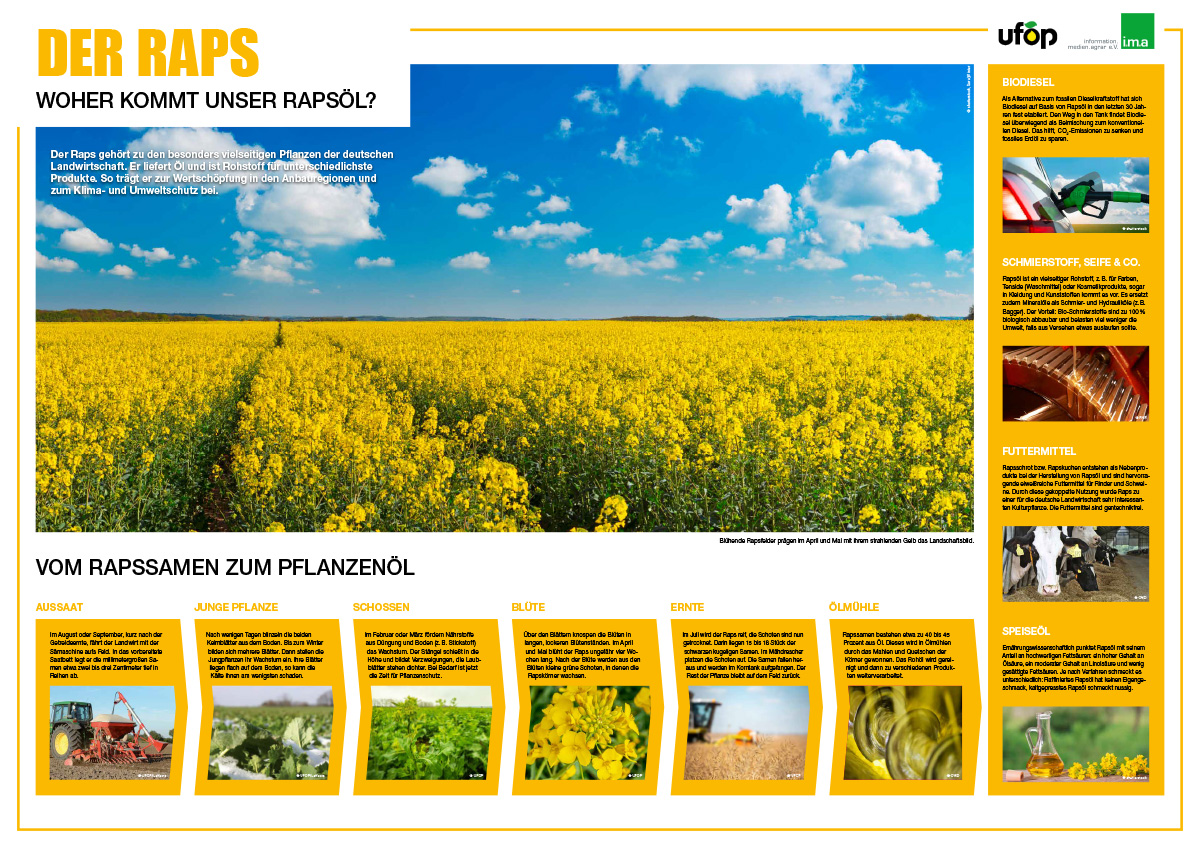

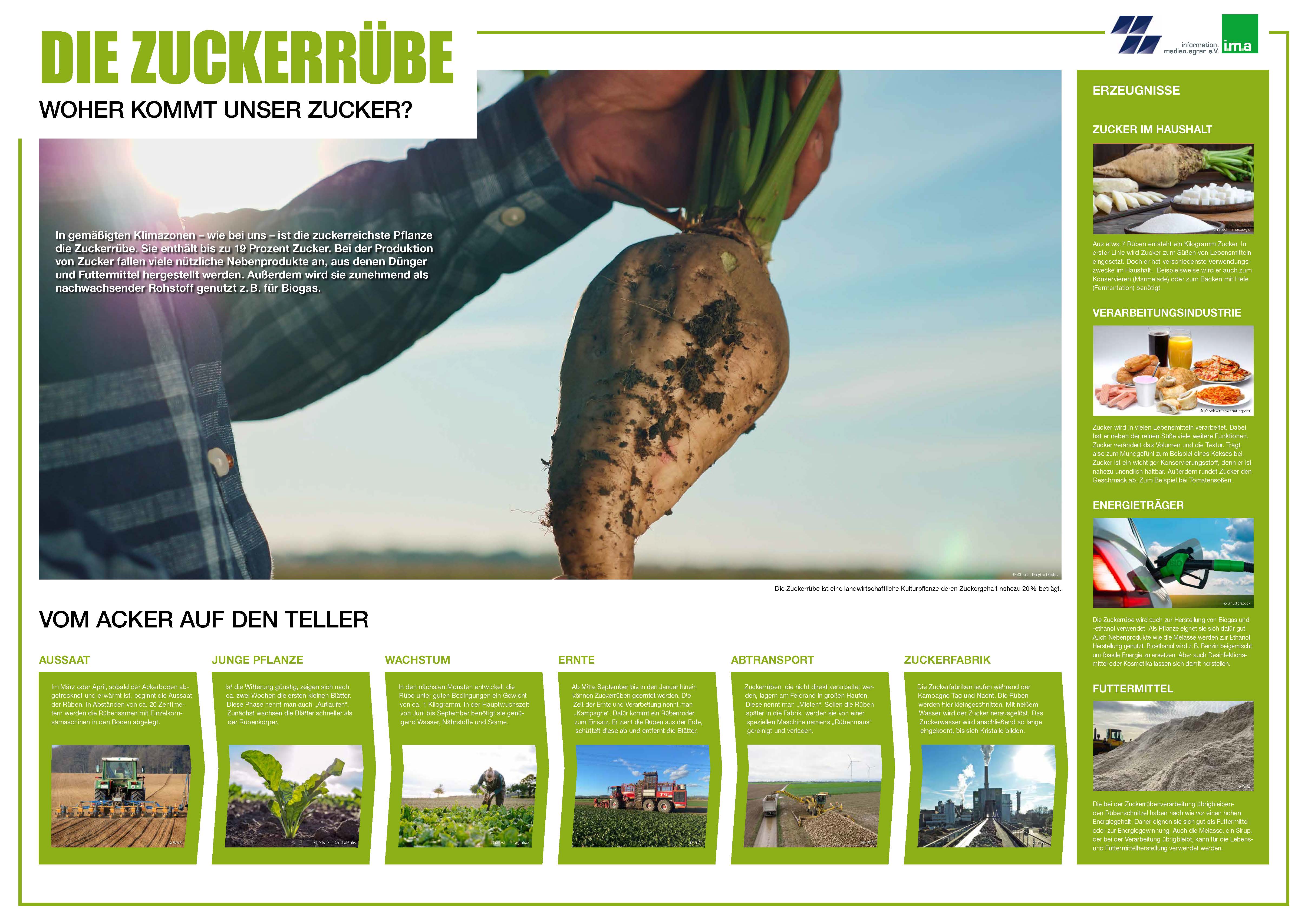

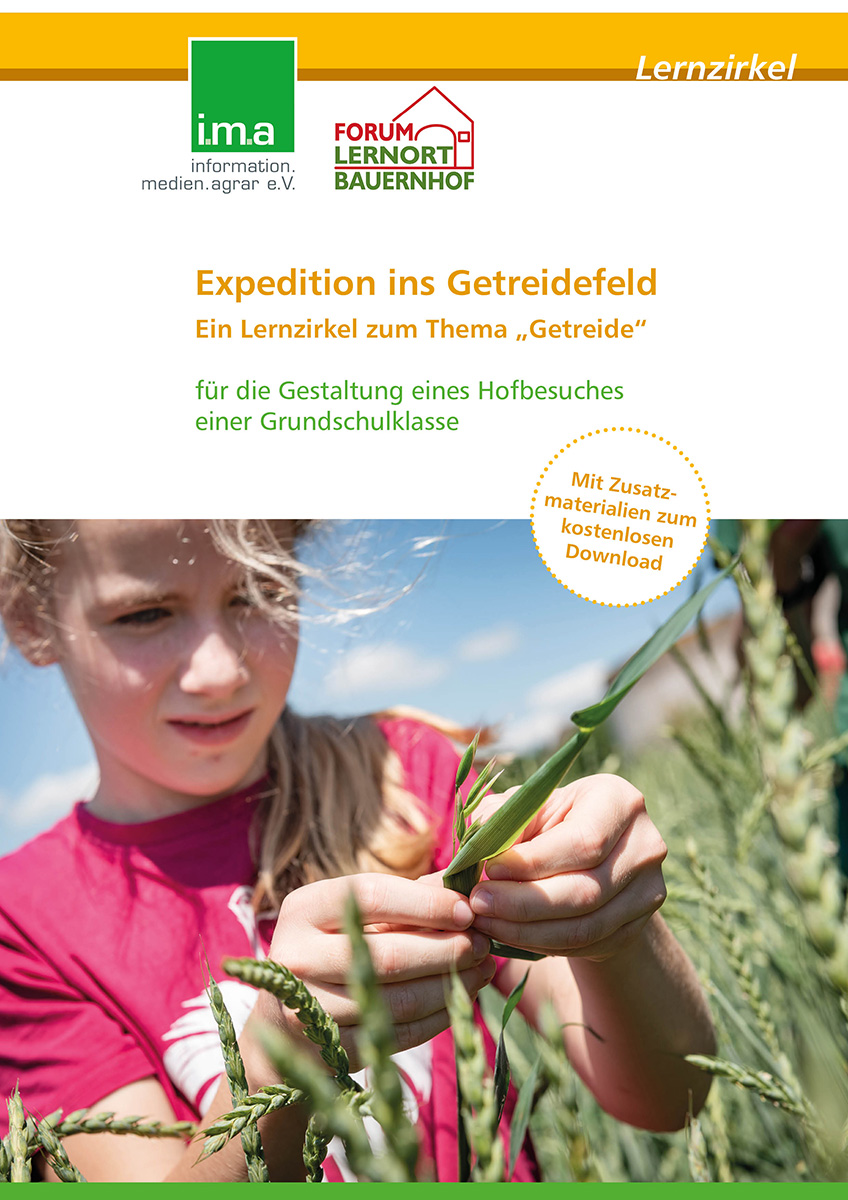

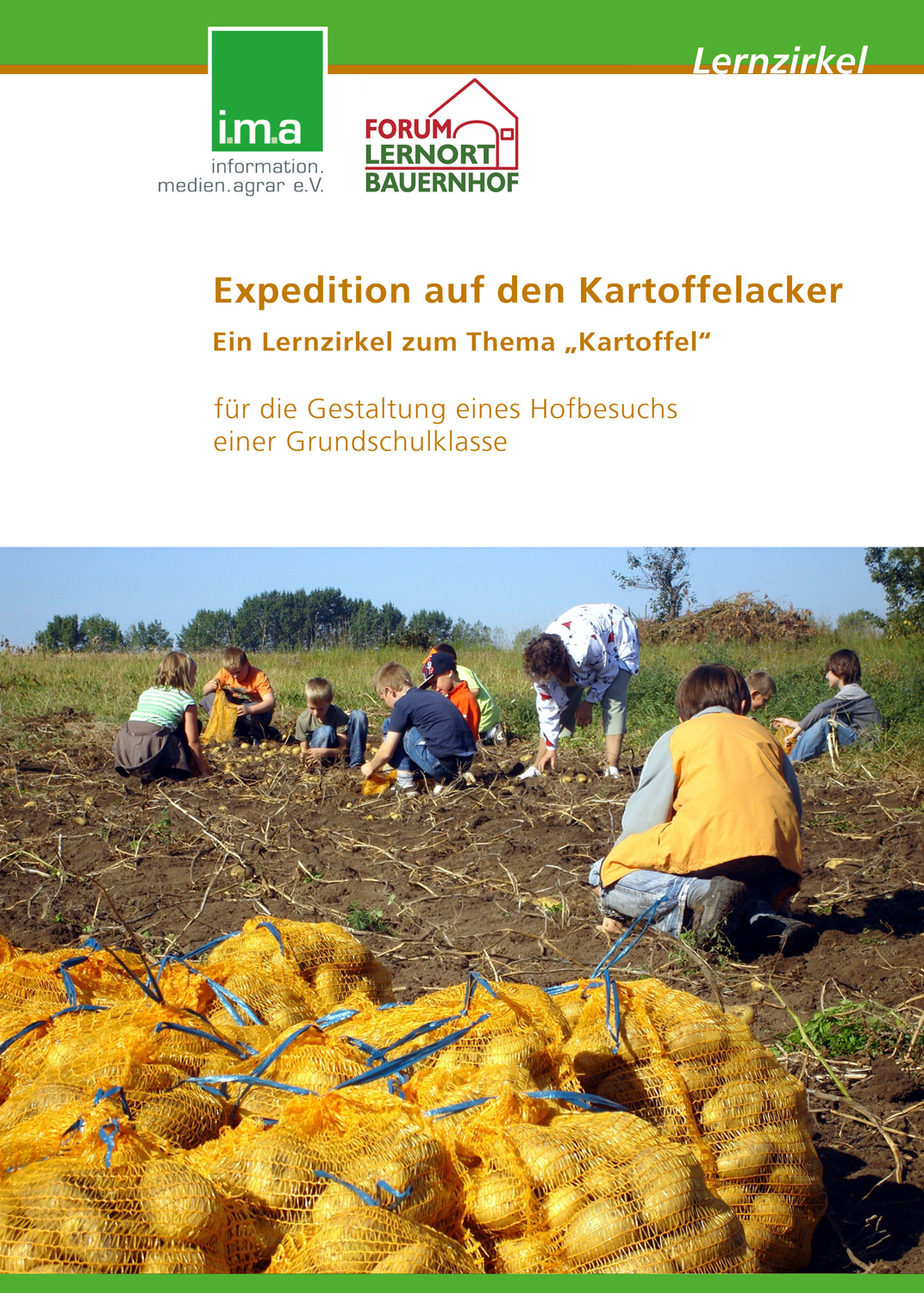

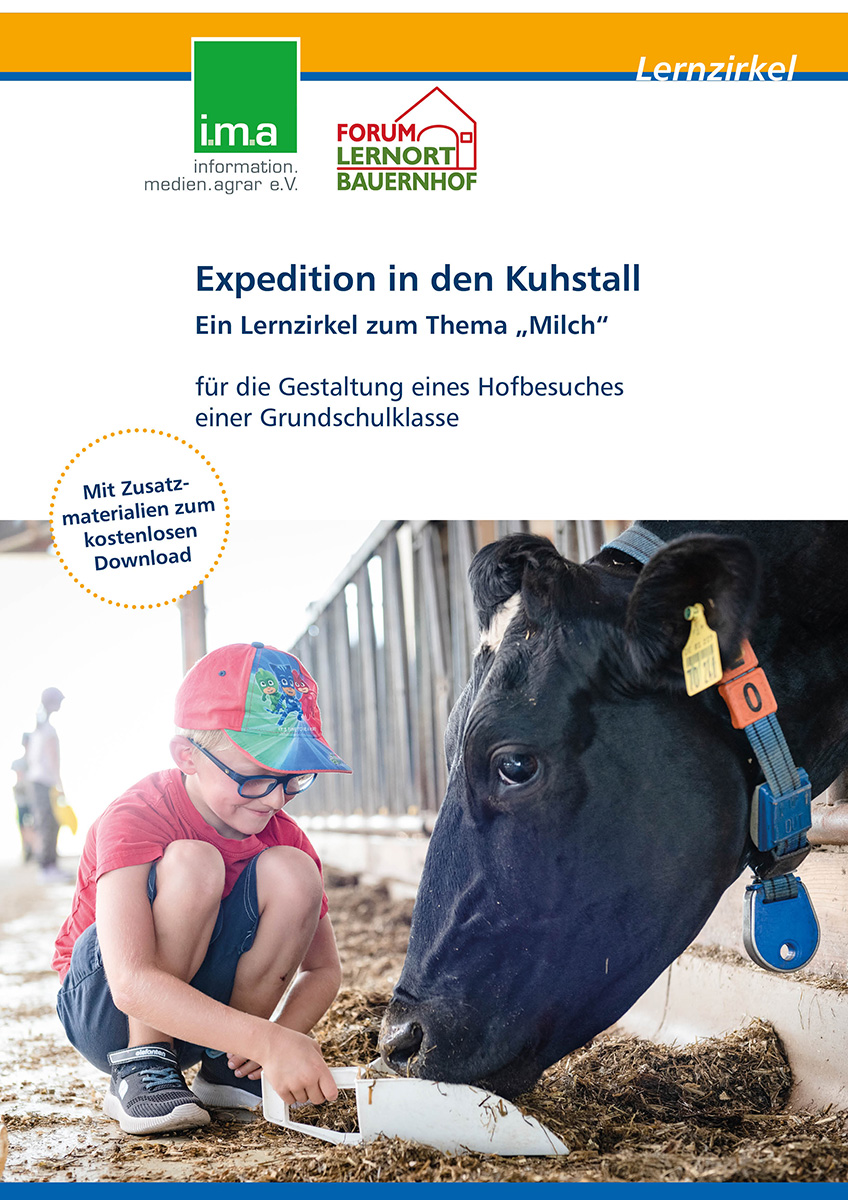

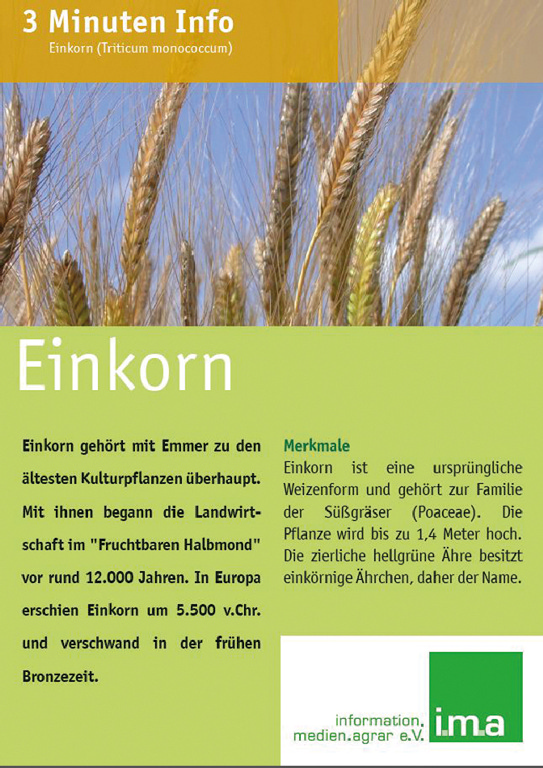

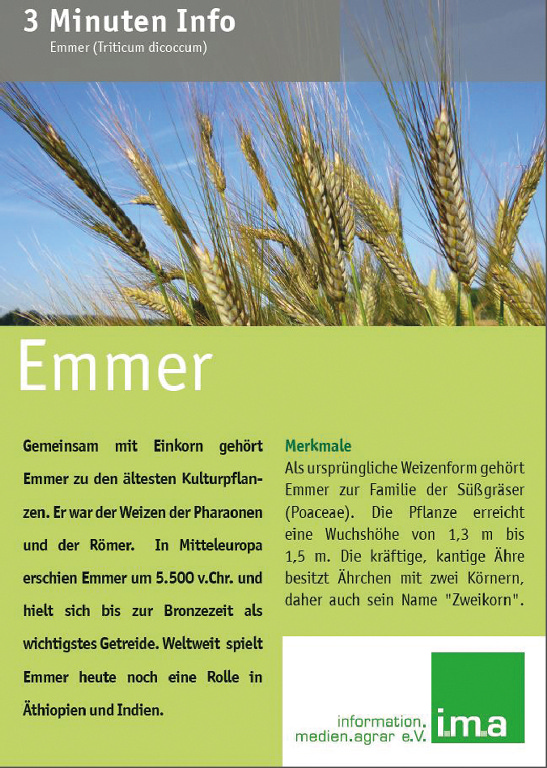

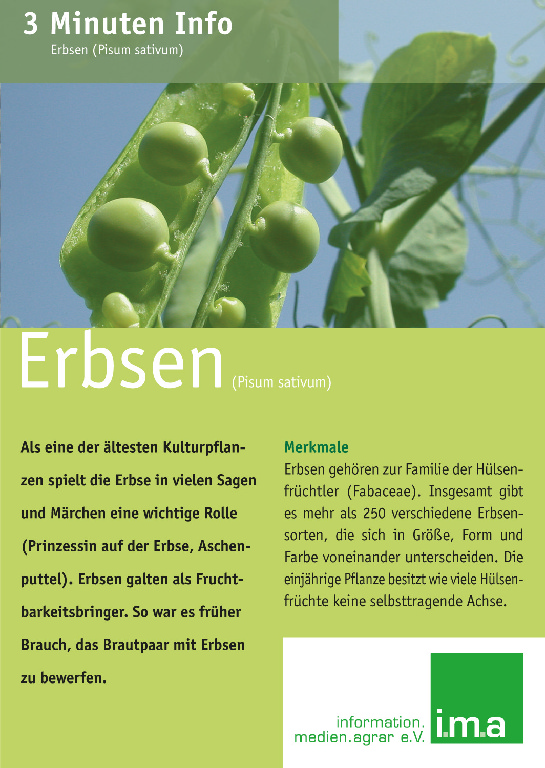

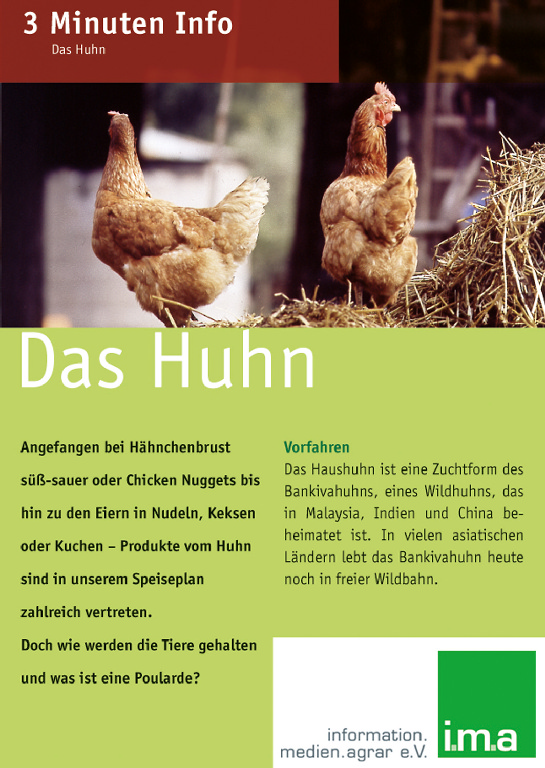

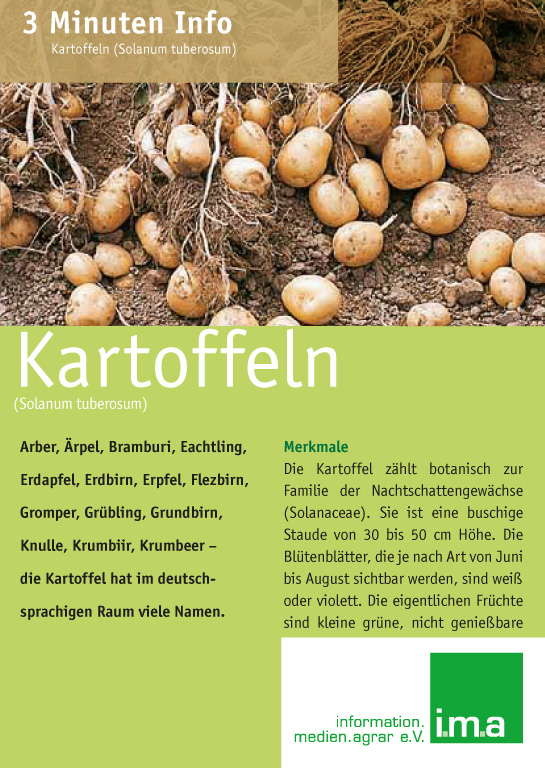

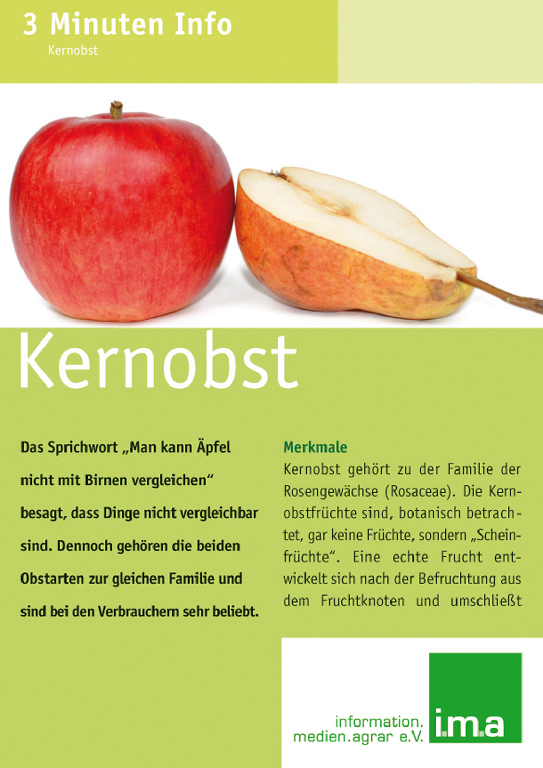

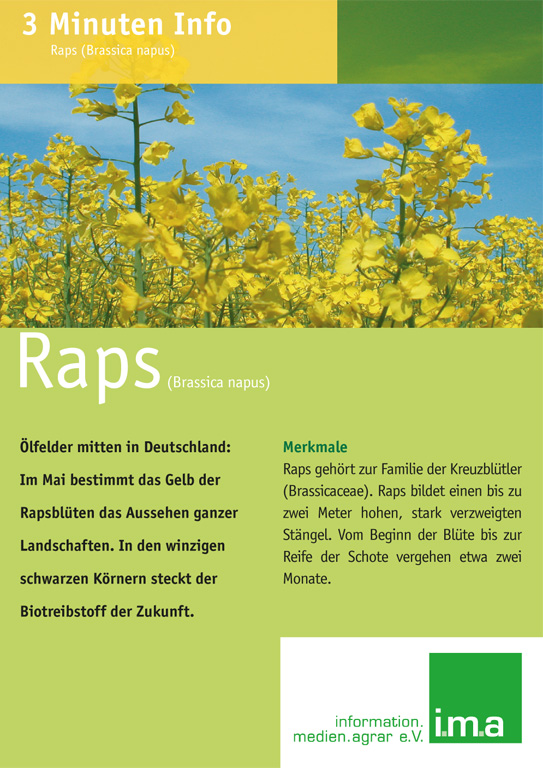

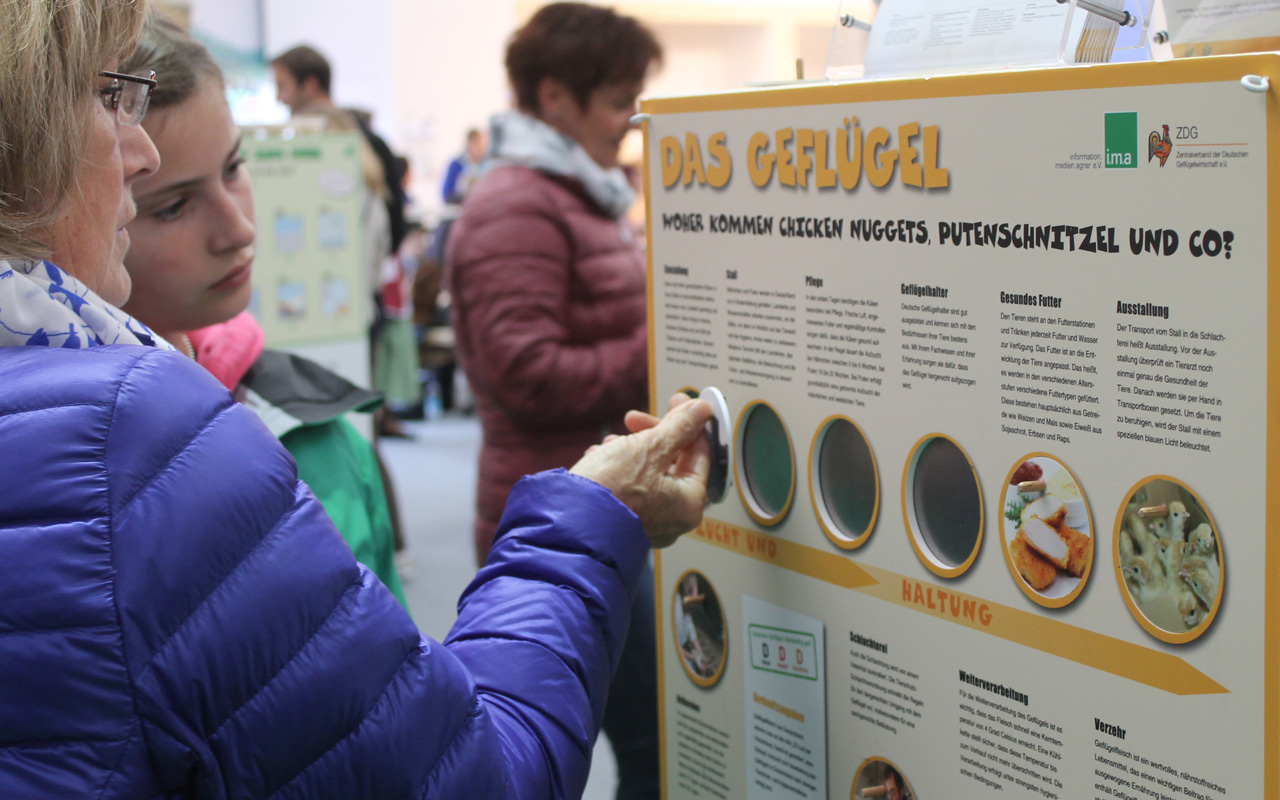

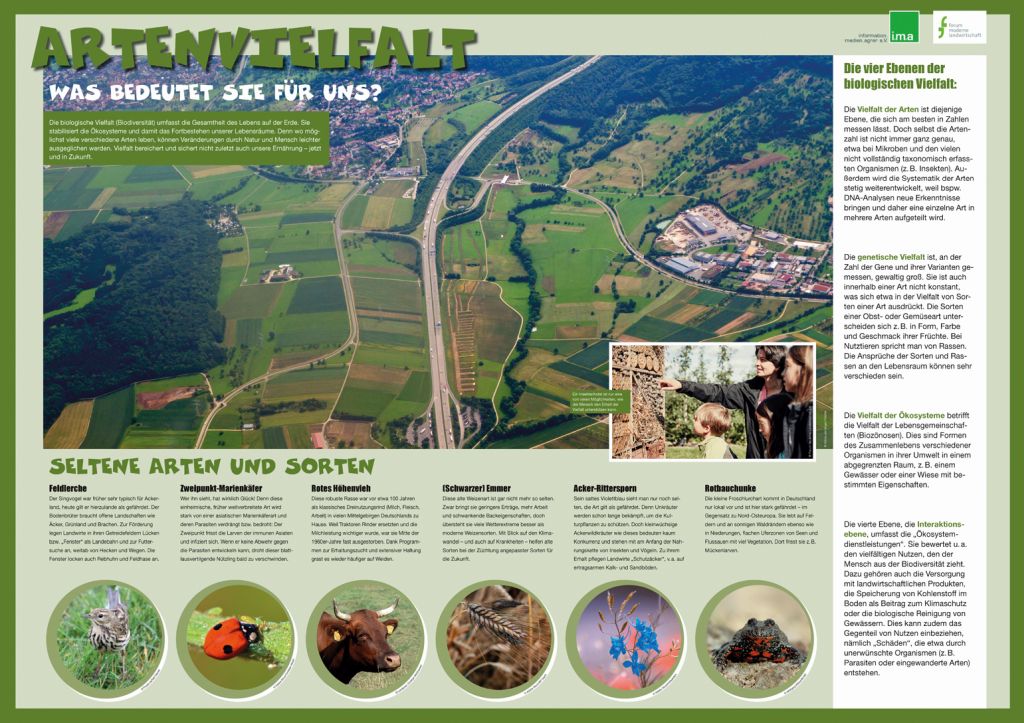

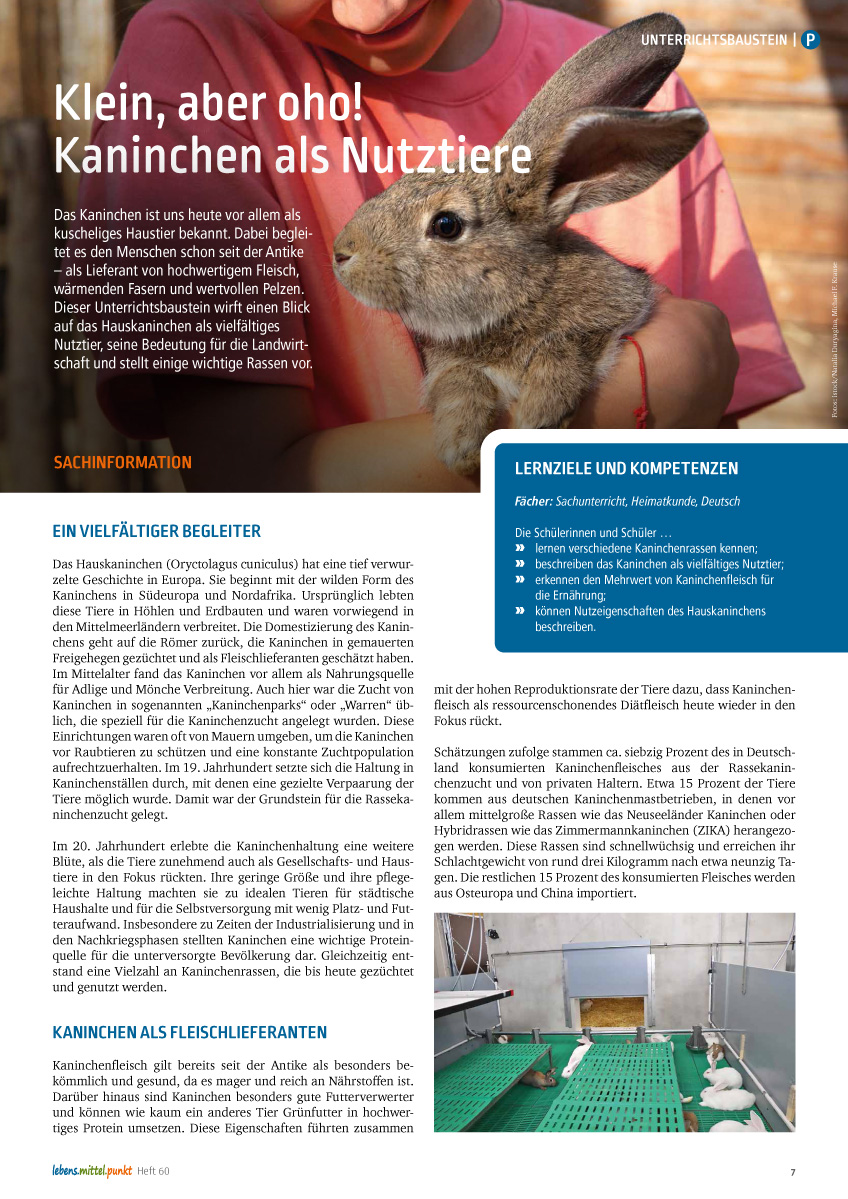

Es ist eine behutsame „Renovierung“, die der „lebens.mittel.punkt“ erfahren hat. Am deutlichsten wird die Veränderung auf der Titelseite erkennbar. Alle größeren Themen im Heft werden jetzt mit Seitenzahlen angekündigt, und die von Pädagogen stark nachgefragten Unterrichtsbausteine sind zudem mit Fotos illustriert. Titelthema der neuen Ausgabe ist der Spargel – „Das weiße Gold vom Acker“. Ein weiterer Unterrichtsbaustein befasst sich, der Jahreszeit entsprechend, mit der Aussaat. Und wohl wissend, dass man sich damit bei manchen Kindern keine Freunde machen dürfte, hat sich die Redaktion dem Thema „Kaninchen als Nutztiere“ gewidmet.

Mehr Nutzwert für die Leser

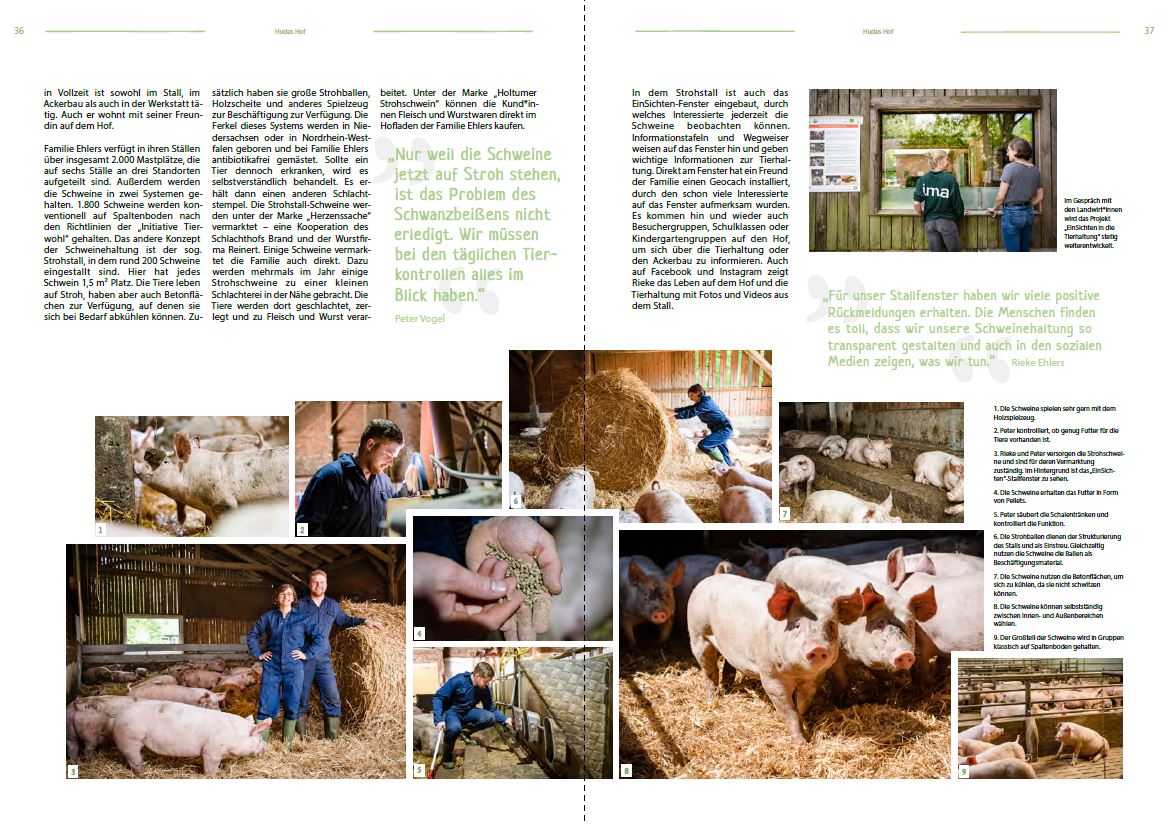

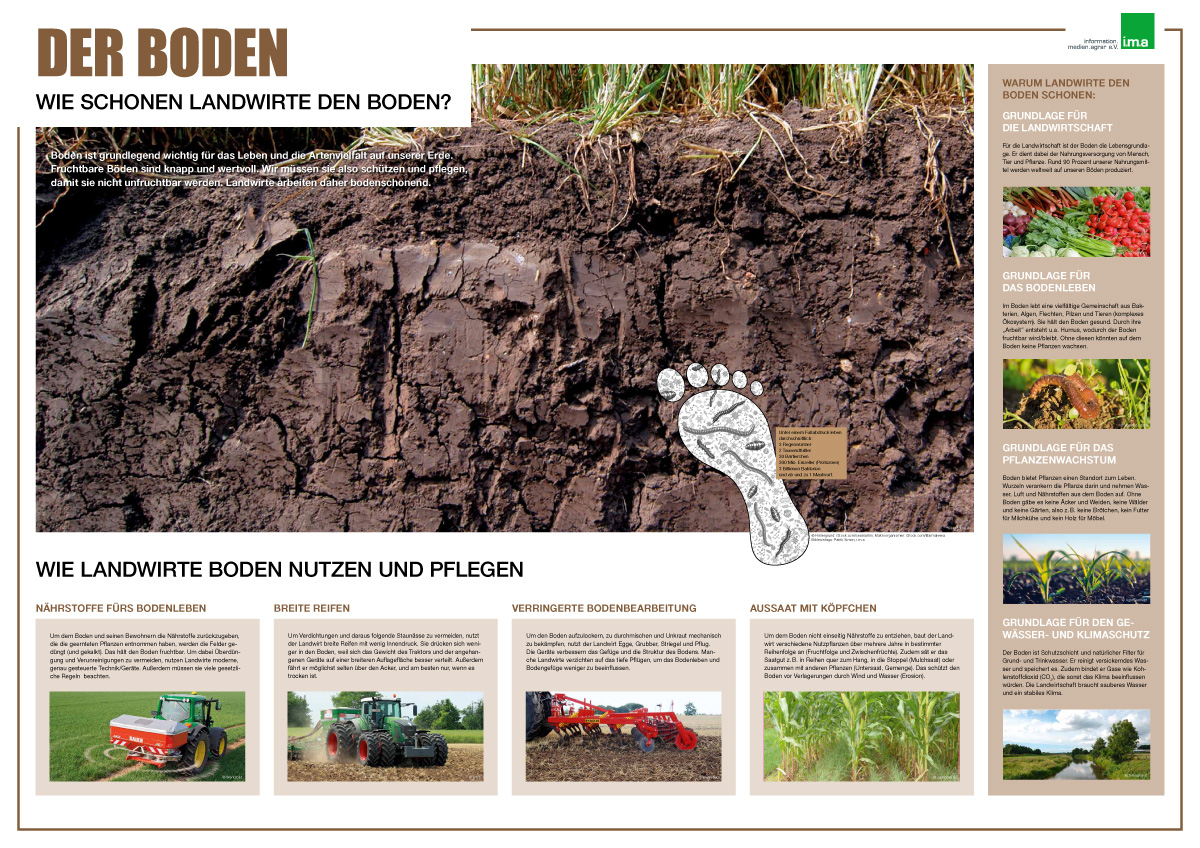

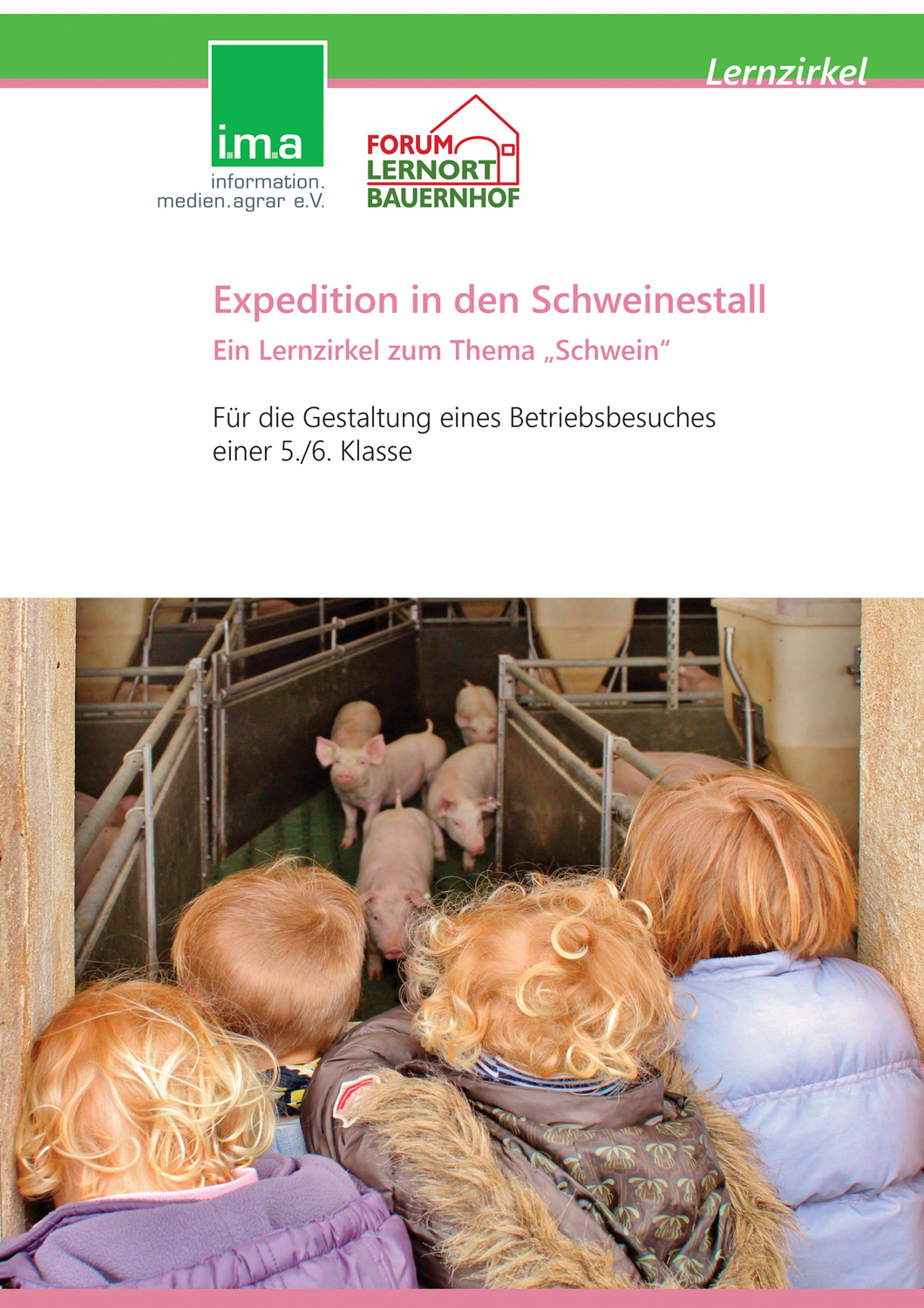

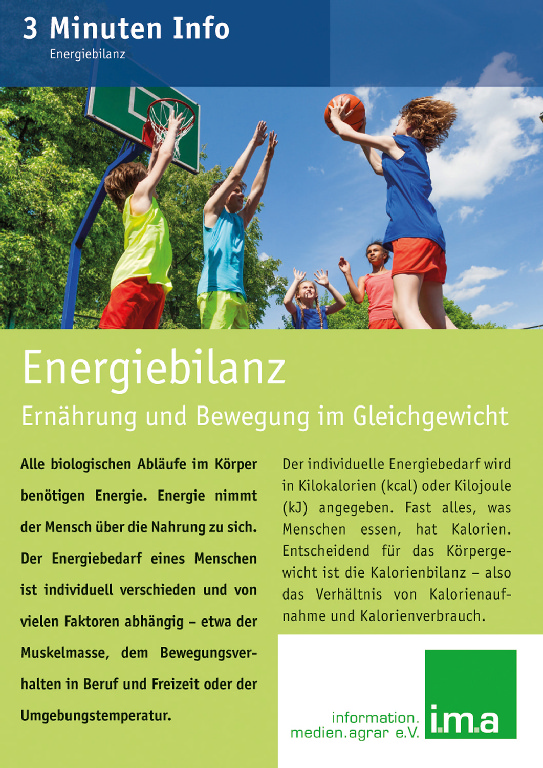

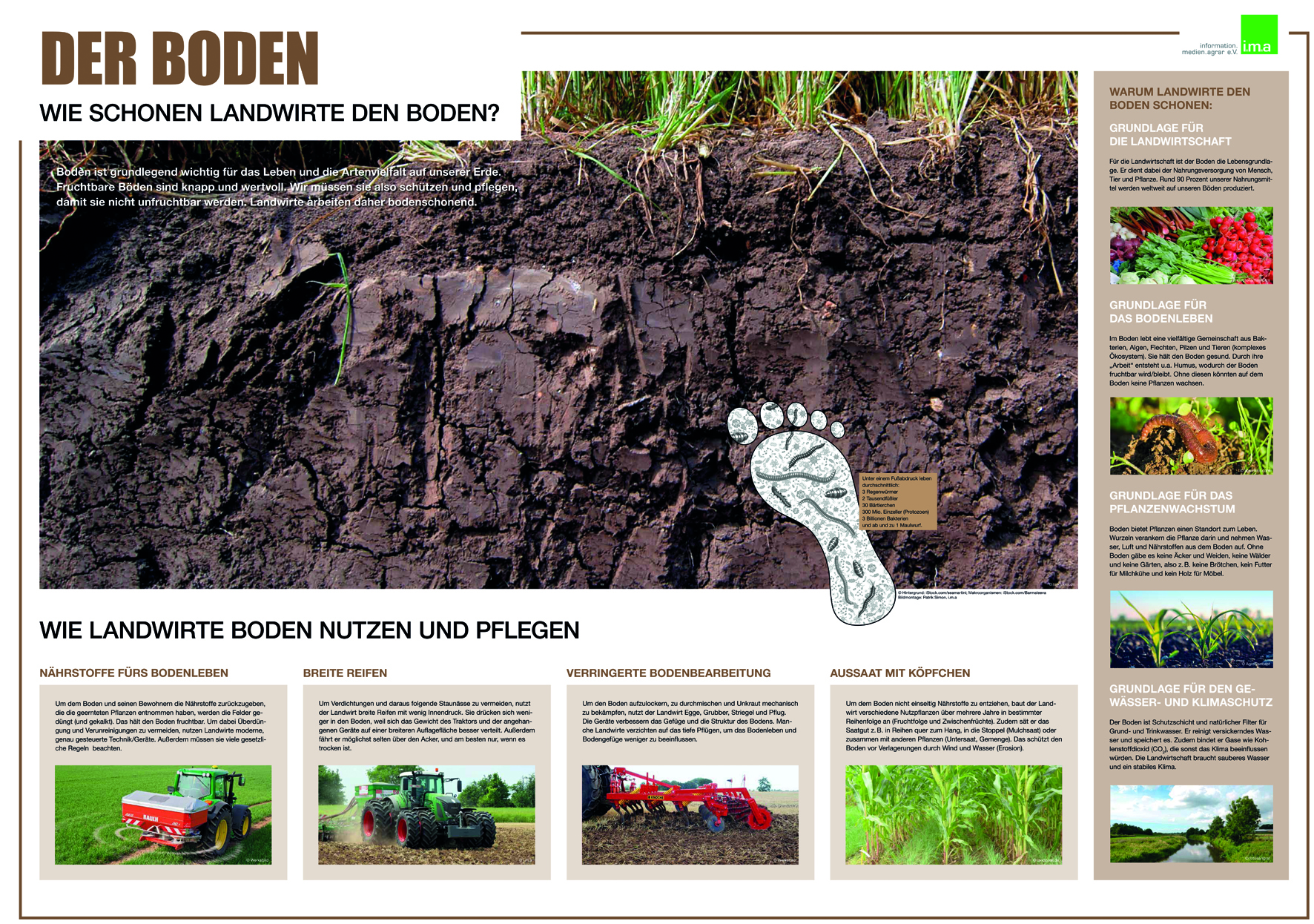

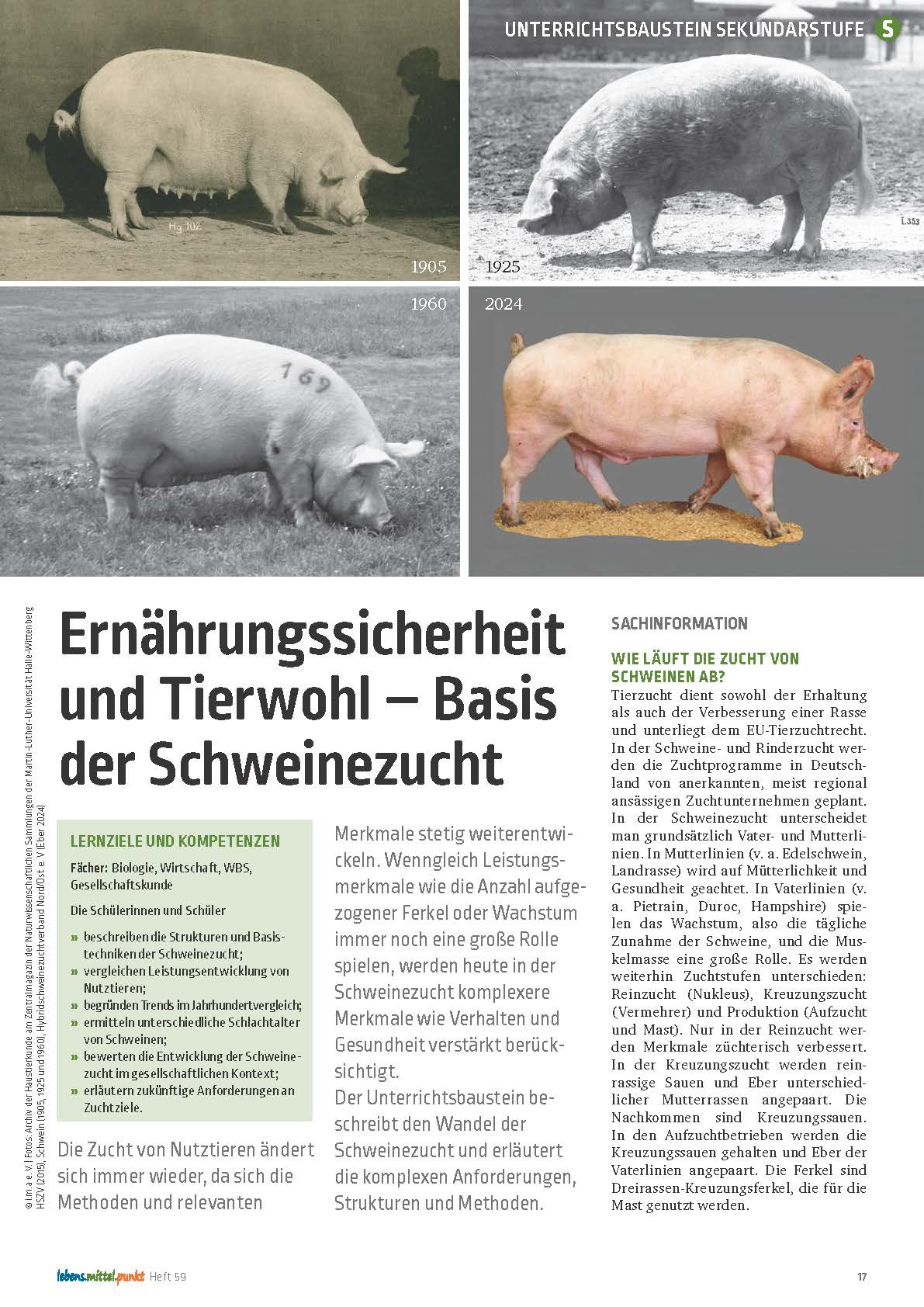

Service-Aspekte bestimmen viele Themen im Heft. So veranschaulicht ein Unterrichtsbaustein die Details der Schweinehaltung, über die sich Verbraucher anhand der aktuellen Haltungsstufen bei der Kennzeichnung von Fleischprodukten orientieren können. In einem anderen Beitrag wird das Pro und Contra zum Frühstück aufgegriffen und mit Ernährungsempfehlungen ergänzt. Orientierung für die Weiterbildung von Lehrkräften bieten viele Meldungen im neuen Heft. Beibehalten wurde die Beitragsreihe aus der Bildungspraxis, in der Experten berichten, wie sie Kindern und Jugendlichen Wissen zur Landwirtschaft, Natur und Ernährung vermitteln.

Insgesamt präsentiert sich der „lebens.mittel.punkt“ jetzt journalistischer und aktueller. Das belegt auch ein Beitrag über die Maul- und Klauenseuche, der zudem über weitere Tierkrankheiten und deren potenzielle Auswirkungen für Menschen aufklärt.

Erweitertes Abo-Modell

Mit der sechzigsten Ausgabe vom „lebens.mittel.punkt“ wurde das Bezugsmodell der Zeitschrift umgestellt. Sie kann nun auch als digitale Ausgabe kostenlos abonniert werden. Diese Erweiterung ist eine Reaktion auf die stetig steigenden Zugriffe auf die Online-Version des Bildungsmagazins, die es auch weiterhin kostenlos im i.m.a-Webshop gibt. Die gedruckte Version der Zeitschrift kann künftig für zwölf Euro pro Jahr abonniert werden. Die vier Ausgaben kommen dann per Post ins Haus.

Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Informationen über unseren Verein und unsere Arbeit erhalten Sie von uns gerne auf Anfrage.

-

Bessere Übersicht und Leseführung: Die neue Titelseite vom „lebens.mittel.punkt“.

-

Heikles Thema für Kinder: Kaninchen als Fleischlieferanten.