Der i.m.a e.V. bringt Landwirtschafts- und Ernährungsthemen auf die didacta

Stuttgart wird vom 11. bis 15. Februar 2025 mit der Bildungsmesse „didacta“ erneut das Zentrum von Lehrkräften und anderem pädagogischen Fachpersonal in Deutschland, das sich über neue Trends und Produkte für den Schulunterricht und die Kita-Erziehung informieren will. Einen Schwerpunkt setzt dabei der i.m.a e.V. mit seiner 1999 ins Leben gerufenen Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“, an der sich diesmal 22 Partner-Institutionen, Verbände und Initiativen beteiligen.

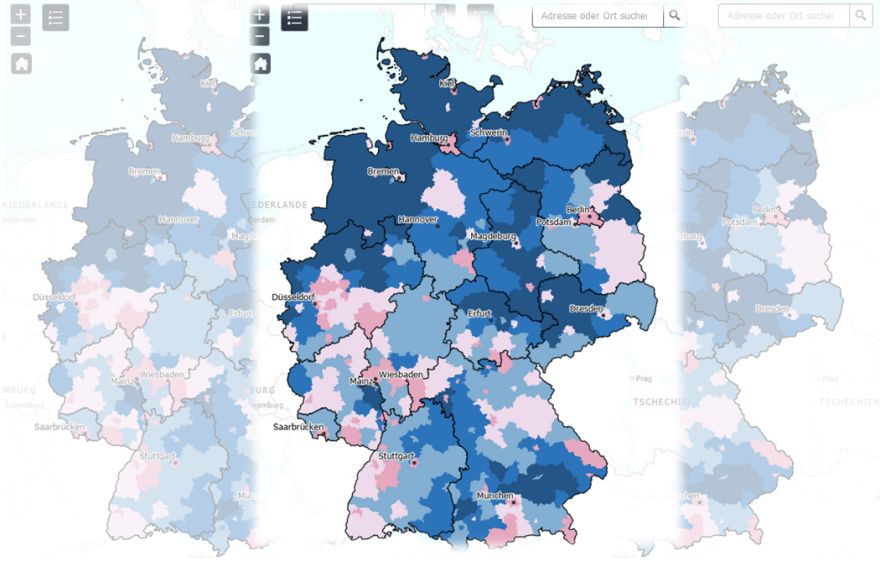

Die Partner der Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ auf der „didacta“ decken die gesamte Palette an Informationsangeboten, Lehr- und Lernmaterialien für die Unterrichtsarbeit zu Themen der Landwirtschaft, Ernährung und Naturbildung ab. Die Palette reicht von klassischen gedruckten bis zu virtuellen und online nutzbaren Materialien, über eine Fülle außerschulischer Lernangebote auf Bauernhöfen und Naturlernorten, bis hin zu speziellen Initiativen, die Lehrkräften und Erzieherpersonal kompetente Bildungsbotschafter an die Seite stellen, die zu einer authentischen Wissensvermittlung beitragen.

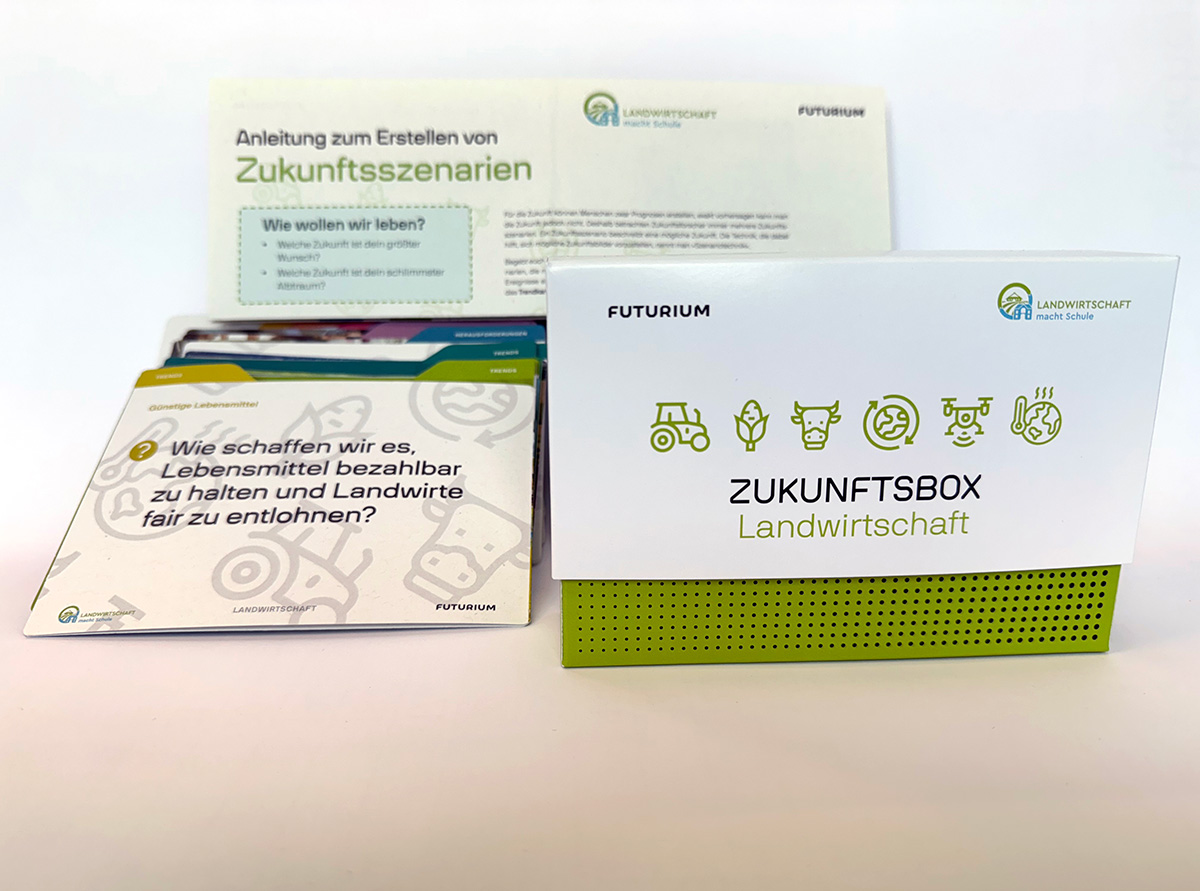

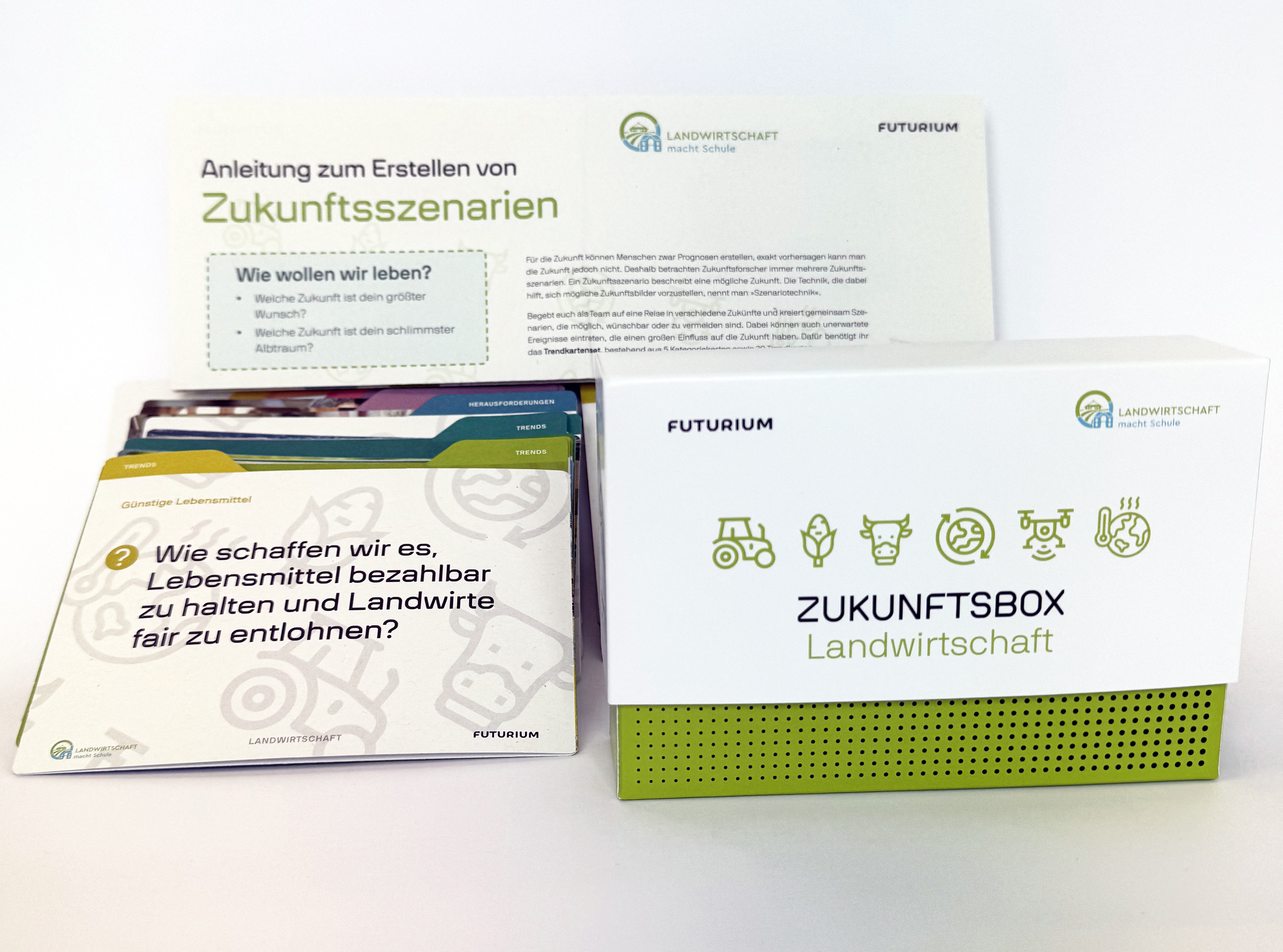

Neben der mehr als 300 Quadratmeter großen Gemeinschaftsschau präsentiert der i.m.a e.V. auf einer Sonderschaufläche seine mit Partner-Institutionen neu entwickelte „Zukunftsbox Landwirtschaft“. Es ist der Prototyp von Bildungsmaterial, mit dem Schülern eine spielerische Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen ermöglicht werden soll. Im Dialog mit dem Fachpublikum will man auf der „didacta“ Reaktionen sowie Anregungen für die Weiterentwicklung sammeln.

Aus den Angeboten der auf der „didacta“ 2025 vertretenen Institutionen:

GemüseAckerdemie:

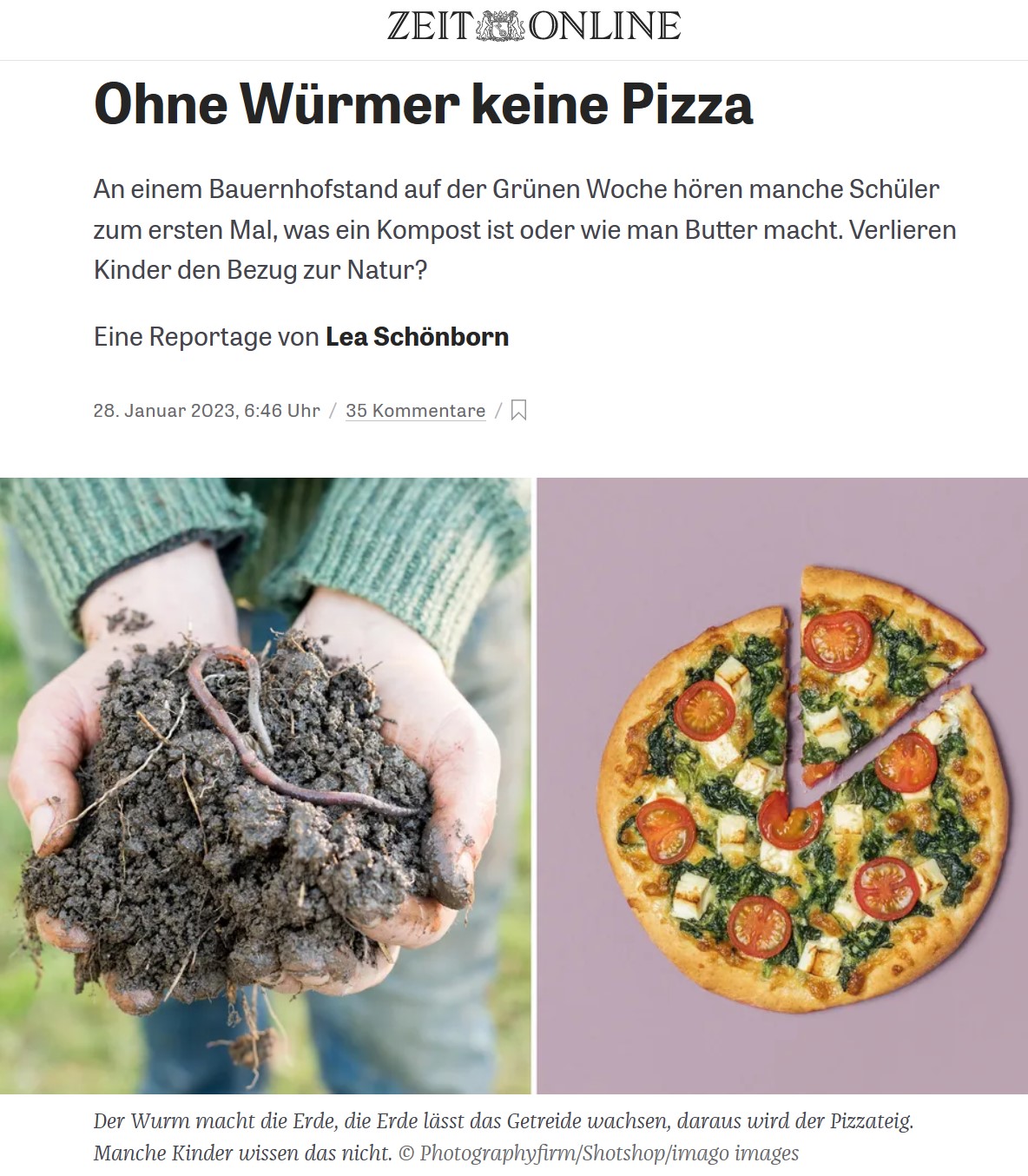

Im Rahmen von Bildungsprogrammen bauen Kinder und Jugendliche ihr eigenes Gemüse auf Ackerflächen in Schulnähe oder in Beeten im Klassenzimmer an und erleben dabei, woher das Essen auf ihren Tellern kommt und wie lecker frisches Gemüse schmeckt.

Bayerischer Bauernverband/Landfrauen:

Die Landfrauen zeigen, wie einfach praktische Ernährungsbildung im Klassenzimmer umgesetzt werden kann. In einer Mitmachaktion können Haferflocken selbst hergestellt und probiert werden; z.B. als Grundlage für ein selbst zubereitetes Müsli im Rahmen eines Schulfrühstücks.

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus:

Der „Erlebnis Bauernhof“ bietet Schülerinnen und Schülern von der 2. bis zur 10 Klasse ein kostenloses Lernprogramm auf einem qualifizierten Erlebnisbauernhof – nach dem Motto „Lernen.Erleben.Aktiv sein!“.

BildungsBissen.de:

Das digitale Portal für den Präsenz- und Distanzunterricht in der Primar- und Sekundarstufe bietet eine Fülle an fertig konzipierten Unterrichtsmodulen zu Themen aus der pflanzenbasierten Wirtschaft an, wie z.B. zu Öl- und Eiweißpflanzen, Kartoffeln oder der Bioökonomie.

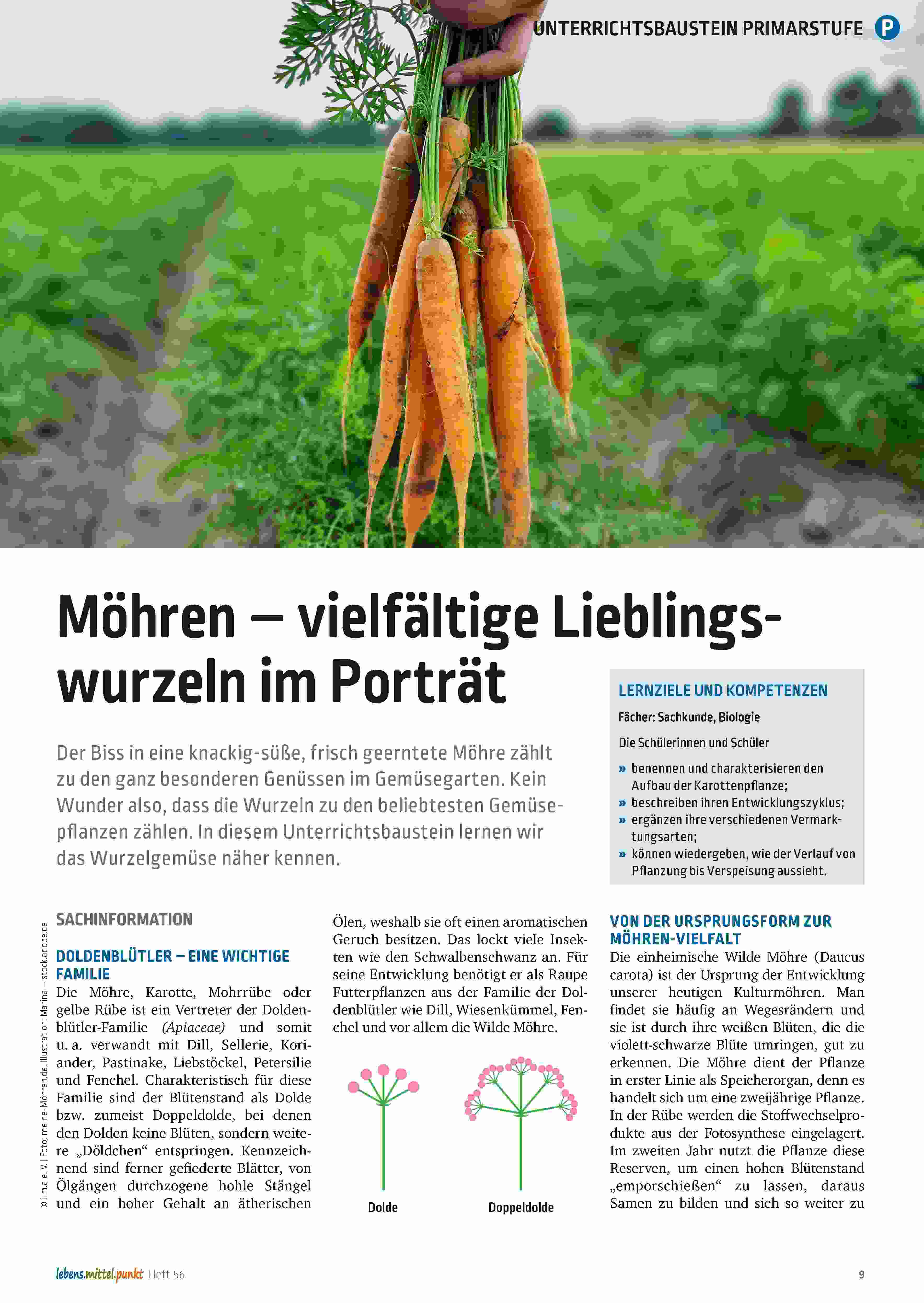

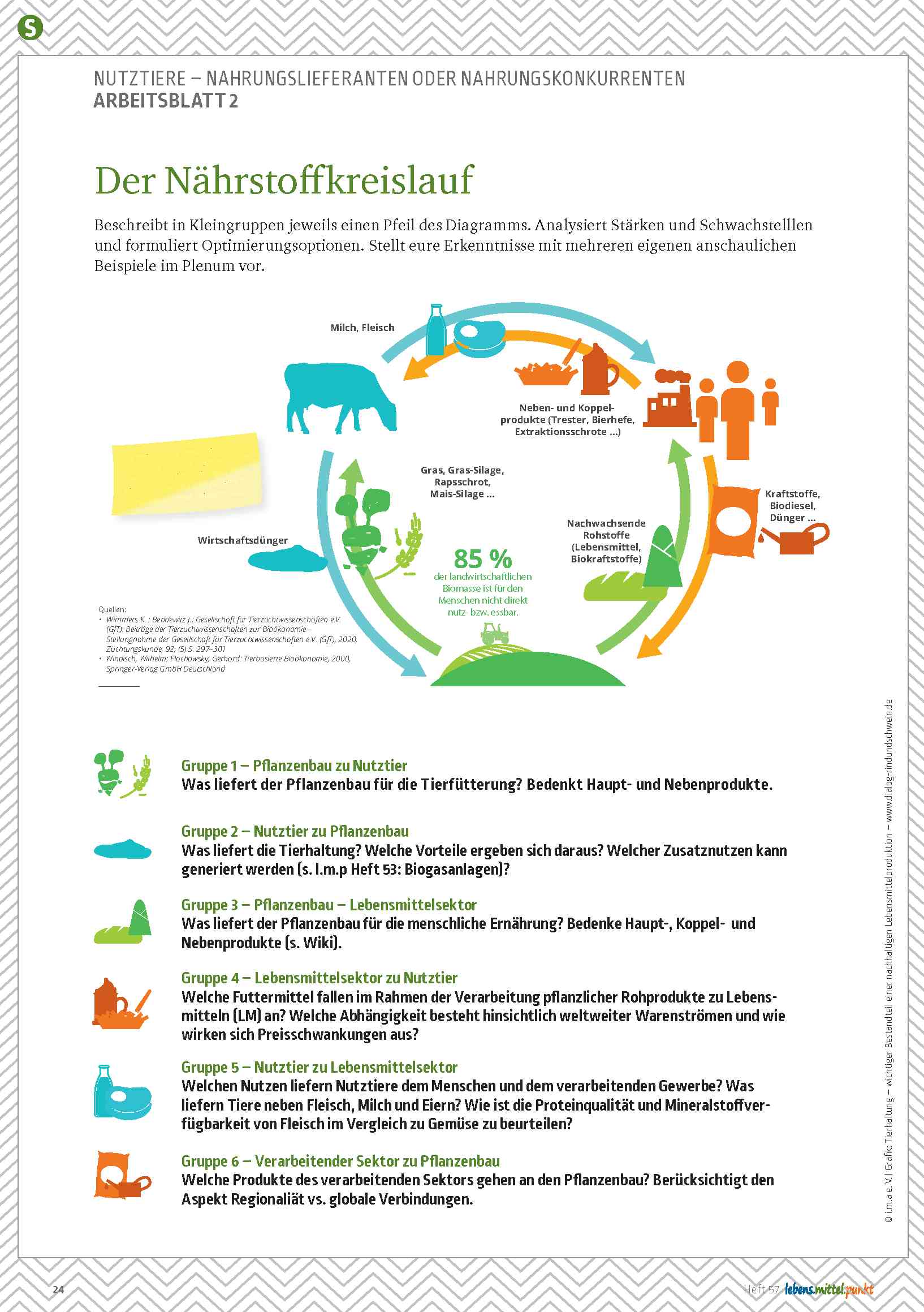

Bildungsmagazin „lebens.mittel.punkt“:

Die vier Mal im Jahr erscheinende Zeitschrift präsentiert den Fachbesuchern ihre Themenvielfalt und die in jeder Ausgabe enthaltenen Unterrichtsbausteine für Schüler der Primar- und Sekundarstufe zu Themen der Landwirtschaft, Ernährung und Naturbildung.

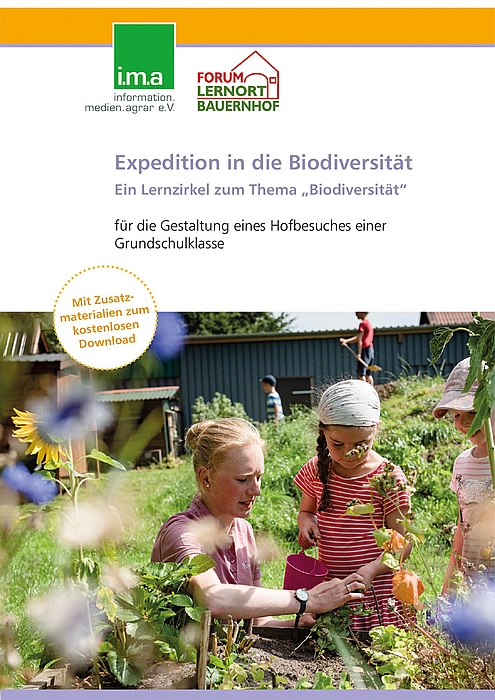

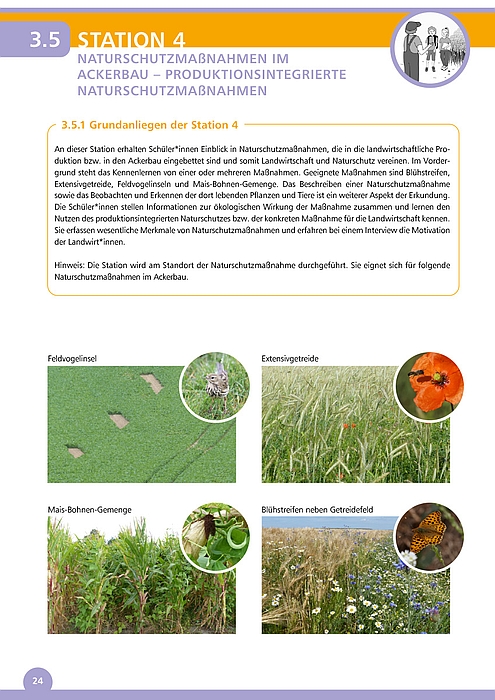

Bundesforum Lernort Bauernhof:

Das bundesweite Netzwerk will Bauernhöfe als außerschulische Lernorte deutschlandweit bekannt machen und pädagogische Angebote auf den Höfen fördern. Es bietet in einer „Expeditionen“-Reihe Materialien zur Vorbereitung von Bauernhofbesuchen an.

Deutscher Angelfischerverband e.V.:

Mit Bildungsmaterialien für Kitas und Schulen wird über den „Fisch des Jahres“, den Europäischen Aal, und über weitere Süßwasserfische informiert sowie auf die faszinierende Unterwasserwelt aufmerksam gemacht; und zugleich auf die Bedrohung dieser Lebensvielfalt hingewiesen.

Deutscher Jagdverband e.V.:

Mit Exponaten und Unterrichtsmaterialien wird die Wissensvermittlung zum Leben in und mit dem Wald als Thema für den Sachkundeunterricht von der Grund- und Hauptschule bis zu den weiterführenden Schulen und der Erwachsenenbildung dargestellt.

Echt kuh-l:

Beim deutschlandweiten Schulwettbewerb geht es um die Bio-Tierhaltung. Unter dem Motto „Tierisch gut! Was kommt in den Bio-Trog?“ können Zusammenhänge von ökologischer Landwirtschaft, Tierernährung und Umweltschutz entdeckt und verstanden werden.

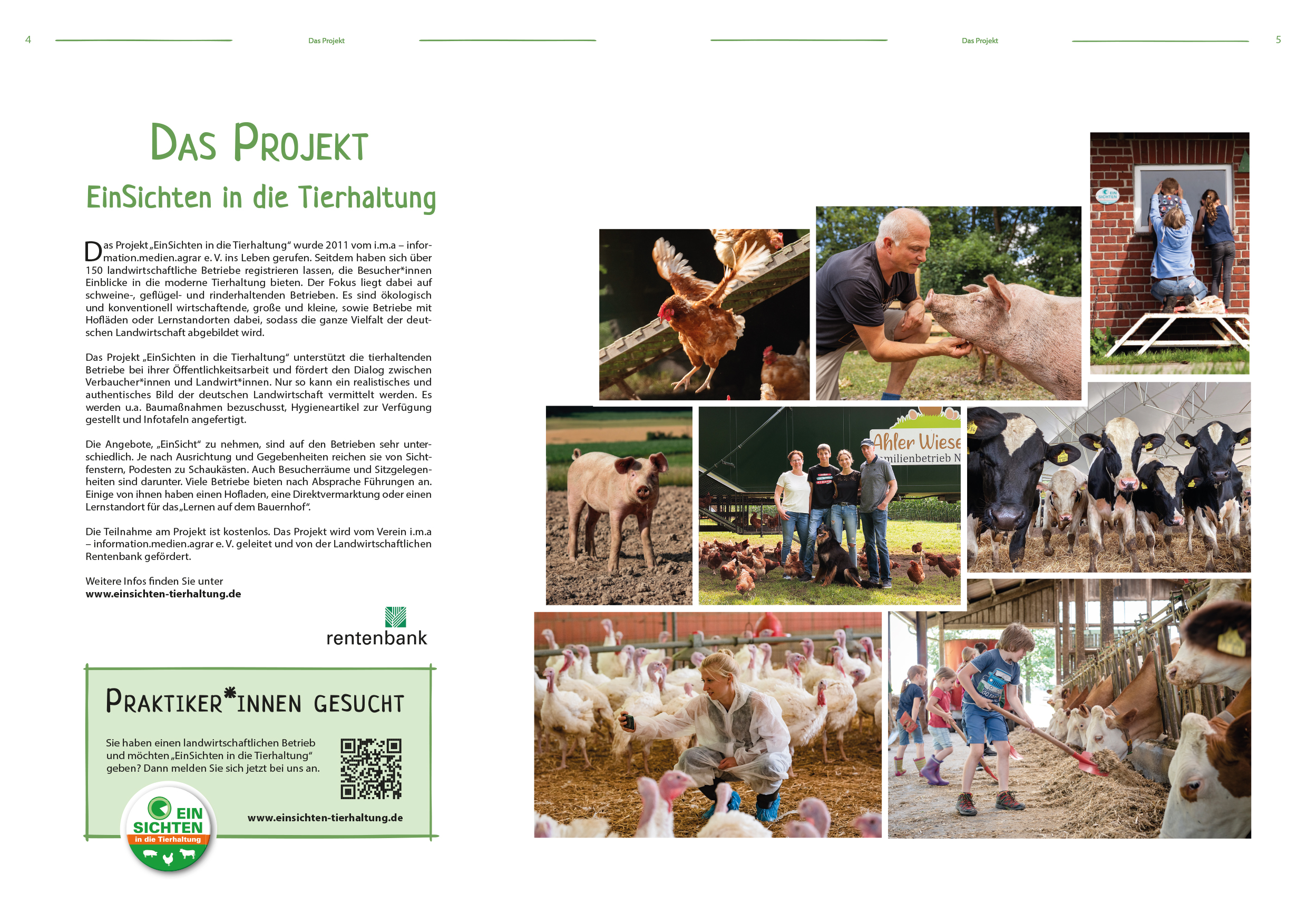

EinSichten in die Tierhaltung:

Anhand eines variablen Modells von einem Schweinestall werden die unterschiedlichen Formen der Tierhaltung veranschaulicht. Zudem informiert die Initiative über Betriebe, die Besuchern durch Stallfenster und andere Maßnahmen Einblicke in die Ställe bieten.

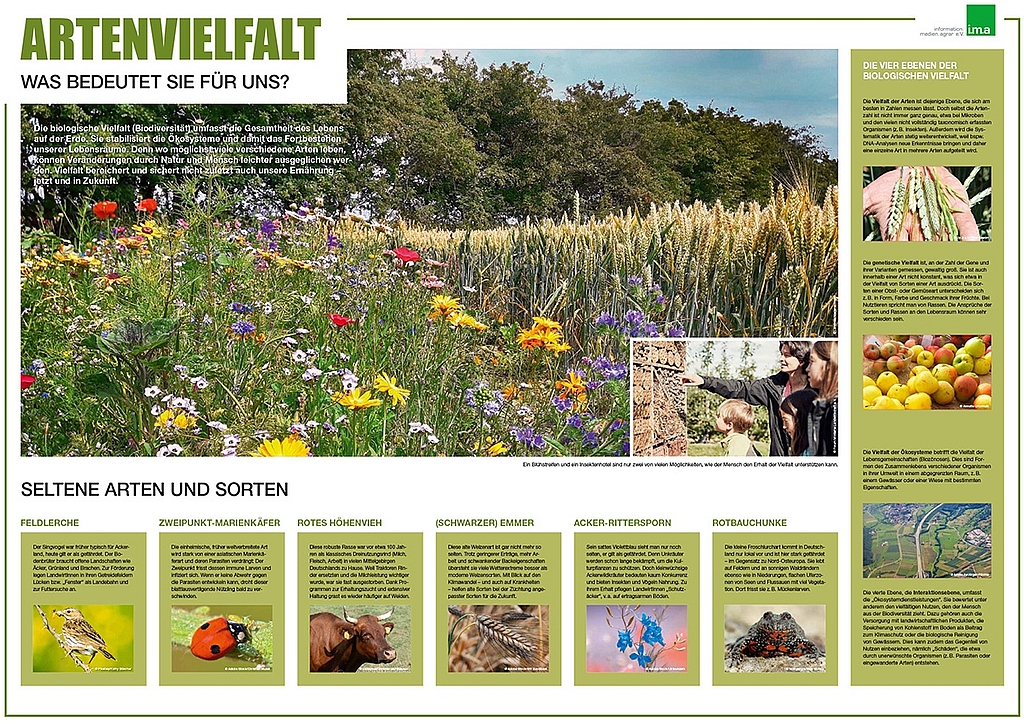

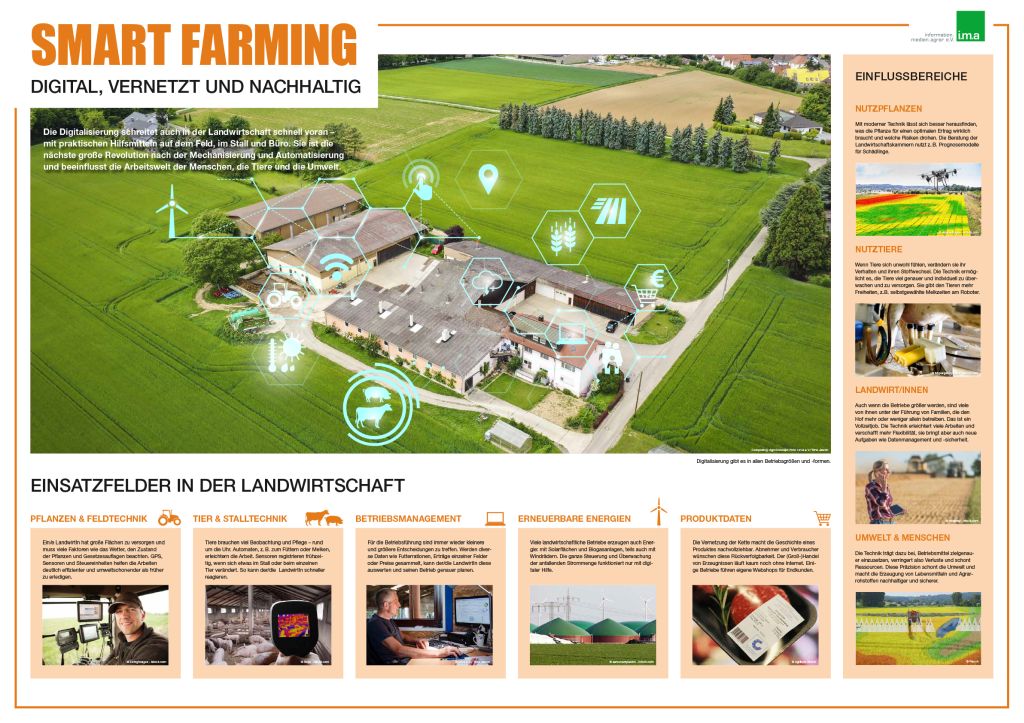

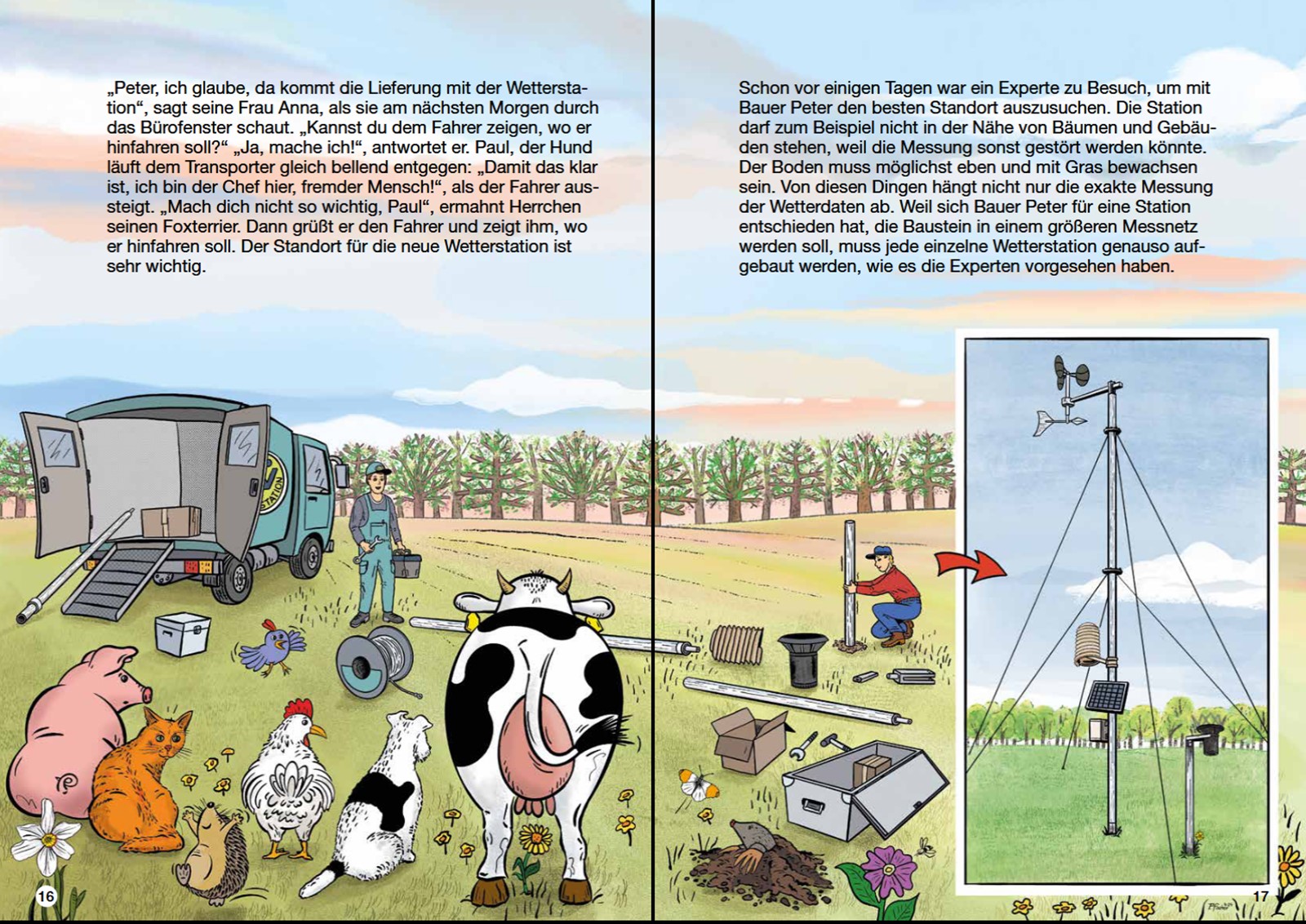

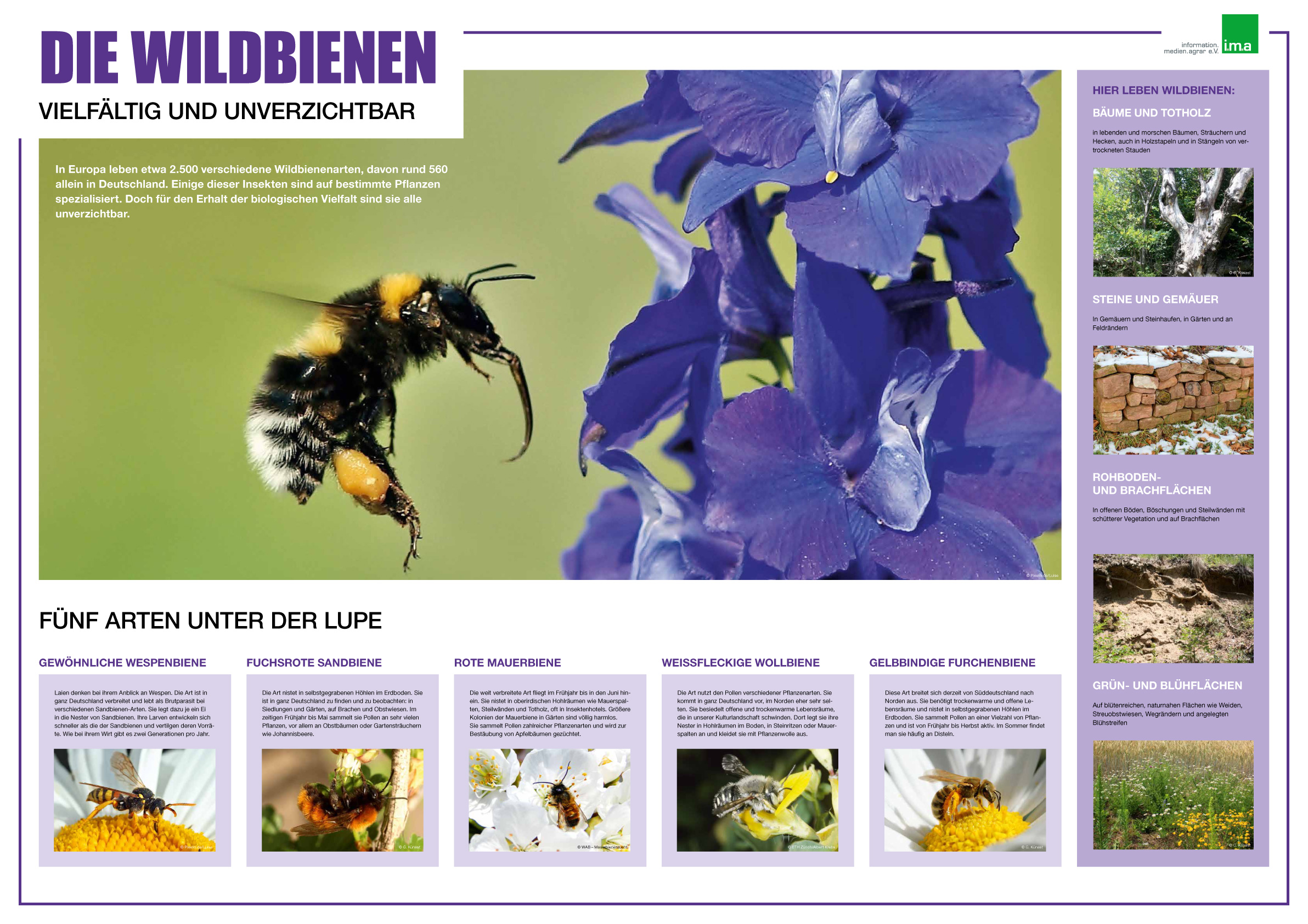

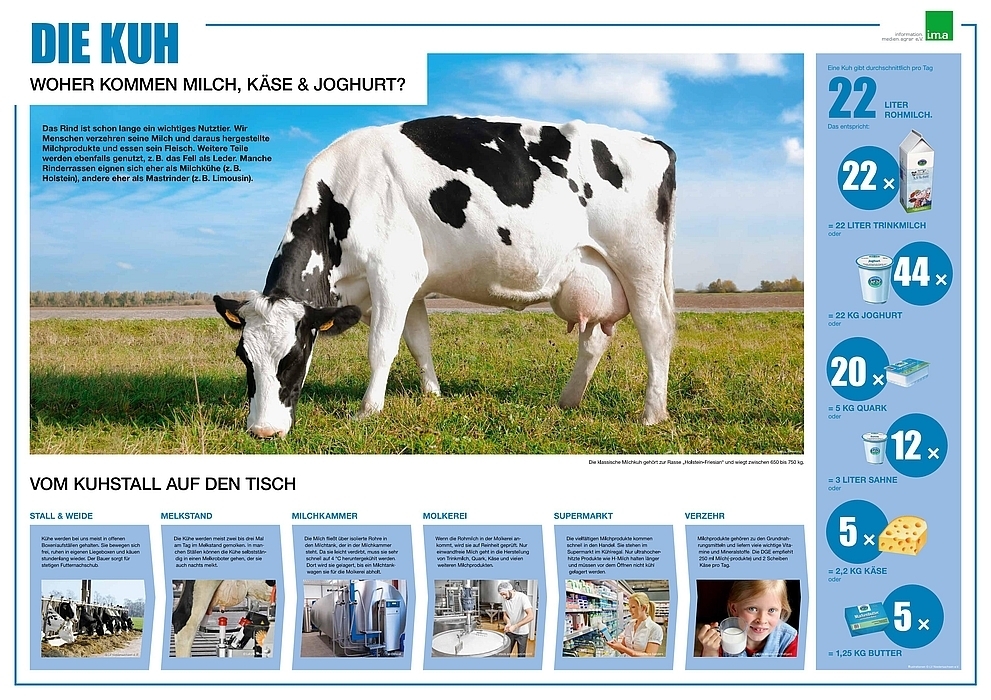

i.m.a – information.medien.agrar e.V.:

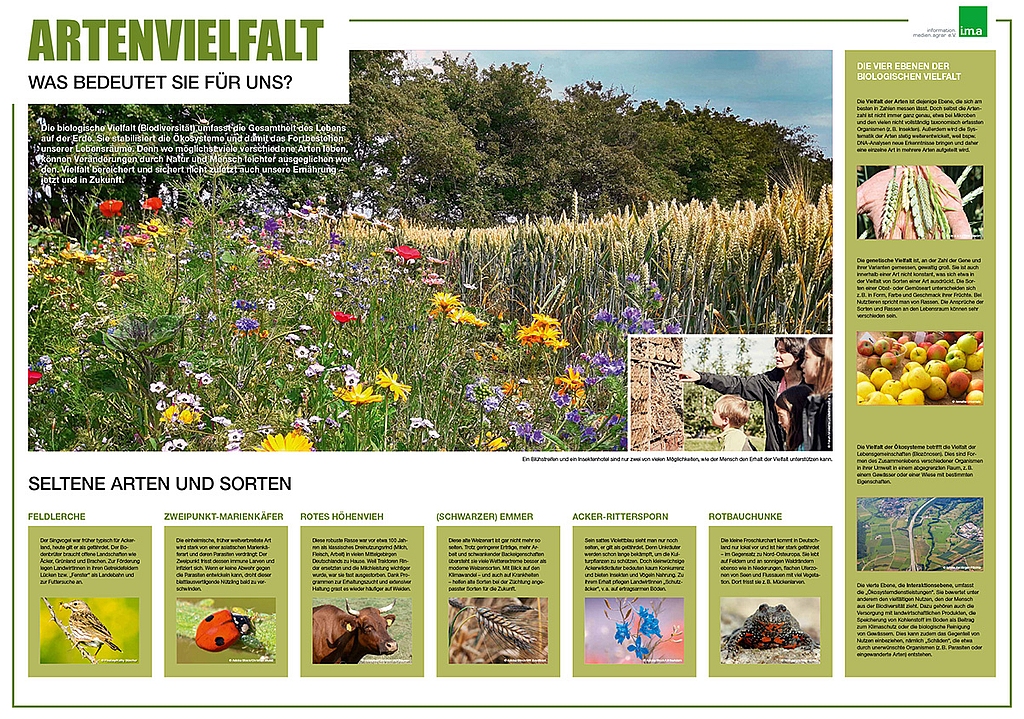

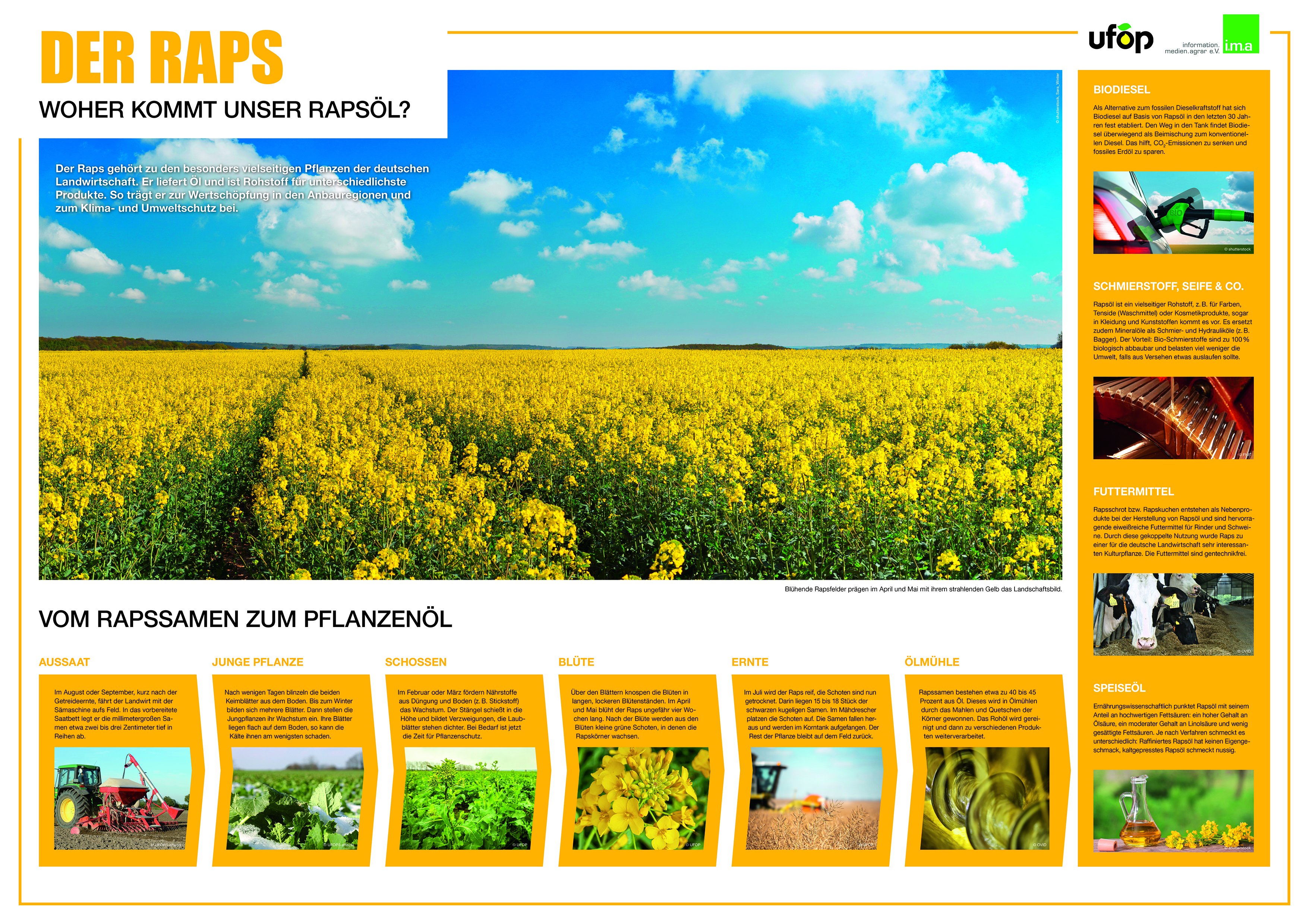

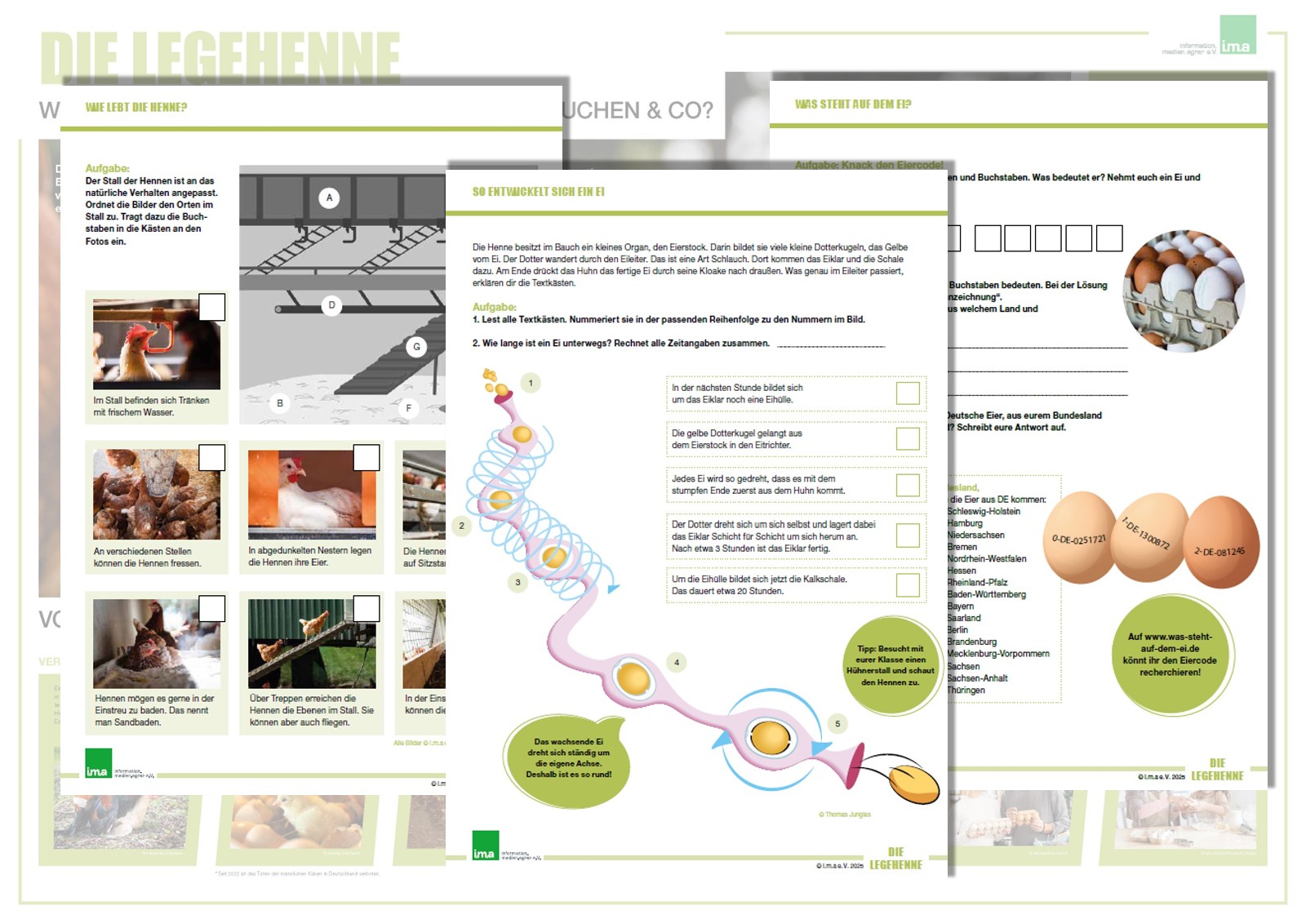

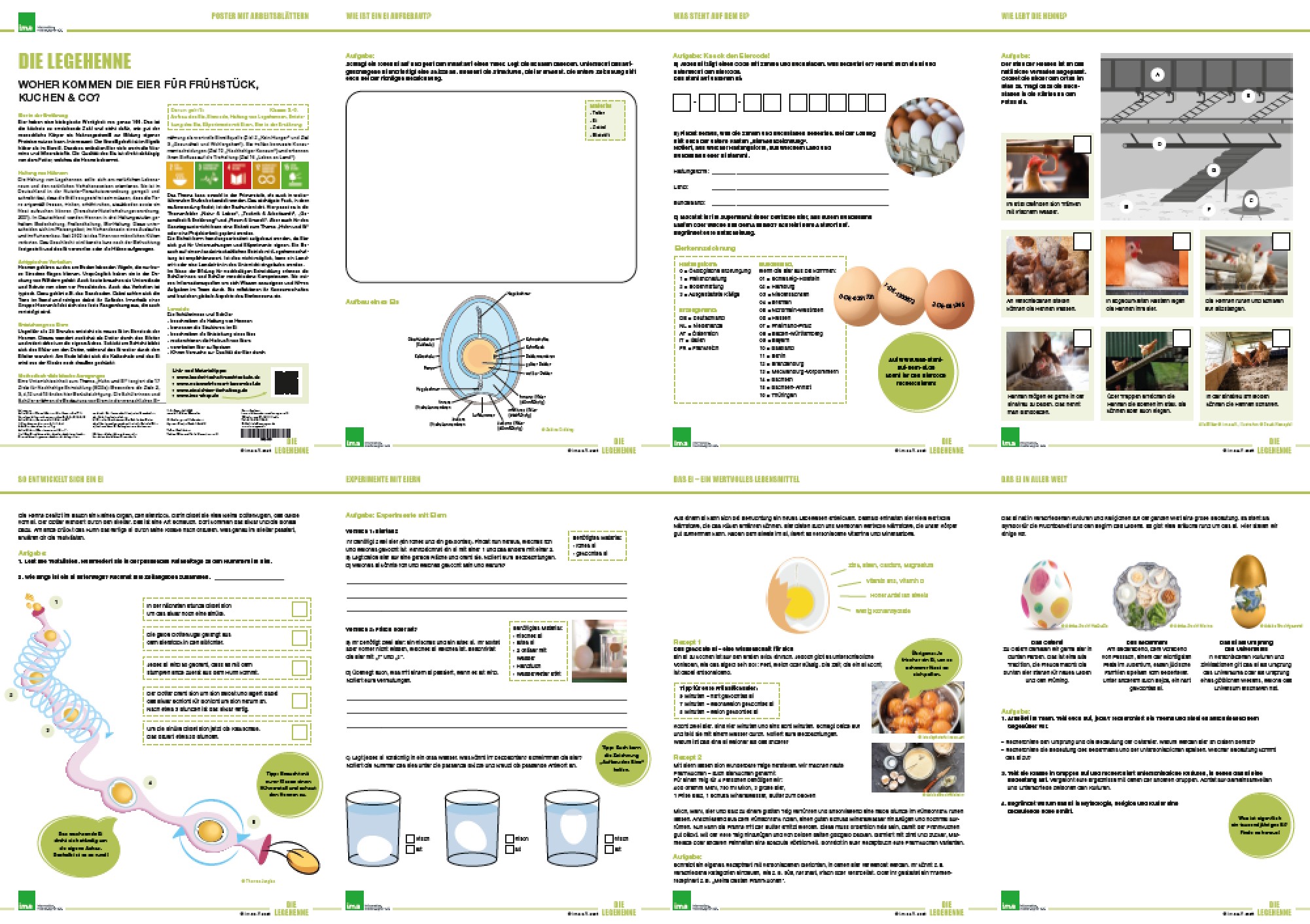

Auf zwei Tresen werden Brotgetreide und nachwachsende Rohstoffe präsentiert. Besucher können sich daran bedienen und Körner bzw. Samen als Anschauungsmaterial mitnehmen. Das kostenlose Angebot wird durch Lehr- und Lernmaterialien, wie z.B. Unterrichtsposter ergänzt.

Kompetenzzentrum HessenRohstoffe:

Die Bildungs- und Informationsmaterialien zu Nachwachsenden Rohstoffen unterstützen Lehrkräfte dabei, diesen spannenden Aspekt der Land- und Forstwirtschaft aufzugreifen und die Themenvielfalt im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) umzusetzen.

Landeszentrum für Ernährung, Baden-Württemberg:

Besucher können mit allen Sinnen Rote Bete entdecken und sich über das Zertifikat für Kitas der Landesinitiative „BeKi – Bewusste Kinderernährung“ informieren. Außerdem erfahren sie, wie sie Unterstützung rund um die Kita- und Schulverpflegung erhalten können.

Landwirtschaft macht Schule:

Mit ihrem (neuen) Bildungskoffer bietet die Initiative vielfältiges Anschauungsmaterial zu den Themen Tierhaltung, Nutzpflanzen, Landtechnik und Getreide, das eingesetzt werden kann, wenn Landwirte und Landwirtinnen von Lehrkräften in den Schulunterricht eingeladen werden.

Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg:

Landwirtschaftliche Betriebszweige haptisch erlebbar machen, ist ein Ziel des Landesprojekts, das Landwirte und Landwirtinnen dabei unterstützt, ihre Höfe für Lehrkräfte, Schulklassen und Kita-Gruppen zu öffnen, um Kindern und Jugendlichen Bildungsangebote zu bieten.

Matsch! – das Kindermagazin:

MATSCH! bietet Pädagogen kindgerecht aufbereitete Texte und Bilder zu Themen rund um Natur, Umwelt und Landwirtschaft sowie Experimente für den Sachunterricht. Wer das Magazin kennenlernen möchte, meldet sich zum Newsletter oder einem „Schnupper-Abo“ an.

Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg e.V.:

Mit einem kostenlosen „Milchprojekt“ sollen Schulkindern frühzeitig Kompetenzen in den Bereichen Landwirtschaft, Milchwirtschaft und Ernährung vermittelt werden. Das Projekt umfasst zwei Unterrichtsstunden und ist auf die Klassenstufen der Schülerinnen und Schüler angepasst.

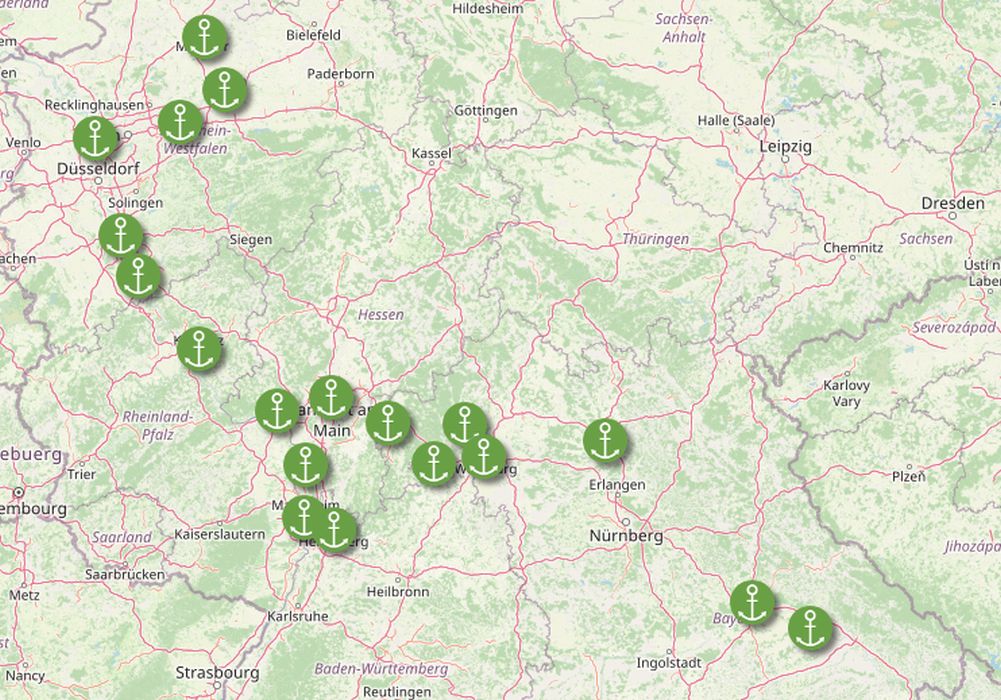

Netzwerk Lernort Bauernhof:

Die Initiative versammelt Akteure des landwirtschaftlichen Berufsstandes, die auf ihren Betrieben Bildungsangebote realisieren. Dafür werden Lehr- und Lernmaterialien bereitgestellt und Fortbildungen in der Bauernhofpädagogik angeboten.

Schleich:

Der Produzent von Tierfiguren, mit denen Millionen Kinder weltweit spielen, präsentiert eine Palette seiner Exponate, mit denen die Natur so detailgetreu wie möglich widerspiegelt wird, und informiert über sein tiefgreifendes Spielkonzept.

Zentralverband Gartenbau e.V.

Mit Informationen über die Vielfalt, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Gärtner-Berufs sollen Lehrkräfte befähigt werden, Schülern im Rahmen eines berufskundlichen Unterrichts Orientierung über die Perspektiven einer Ausbildung im Gartenbau zu bieten.

Die Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ auf der didacta:

11.-15. Februar 2025, täglich 09.00-18.00 Uhr; Messe Stuttgart, Halle 7, Stände Nr. 7A50-7A60.

Die Partner der Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“:

Acker e.V./GemüseAckerdemie, Atesum AG, Bayerischer Bauernverband K.d.ö.R./Landfrauen, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, Bildungsmagazin lebens.mittel.punkt, Blattmacher GmbH/Bildungsbissen.de, Bundesforum Lernort Bauernhof, Bundesprogramm Ökologischer Landbau/Echt kuh-l, Deutscher Angelfischerverband e.V., Deutscher Jagdverband e.V., EinSichten in die Tierhaltung, i.m.a - information.medien.agrar e.V., Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen/ Kompetenzzentrum HessenRohstoffe, Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg, Landwirtschaft macht Schule, Landwirtschaftsverlag GmbH/Matsch! Das Kindermagazin, Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg, Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg e.V., Netzwerk Lernort Bauernhof, Schleich GmbH, Zentralverband Gartenbau e.V.