Große Gemeinschaftsschau auf der Bildungsmesse in Hannover

Größer, schöner, informativer – so kann man die Entwicklung der Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ auf der Bildungsmesse didacta umschreiben. Die Ausstellung in der Ausstellung wächst Jahr um Jahr und wird in Hannover vom 20. bis 24. Februar 2018 die bisher größte sein, die es bislang gegeben hat: 15 Aussteller bieten Lehrkräften, Erziehern und anderen Experten aus Bildung und Wissenschaft auf fast dreihundert Quadratmetern eine Fülle an Info- und Aktionsangeboten rund um Landwirtschaft, Ernährung und Naturbildung.

Die Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ hat sich auch für andere Aussteller auf Europas größter Bildungsmesse, der didacta, zu einem Magneten entwickelt. Denn rund um die Gemeinschaftsschau gruppieren sich nun weitere Angebote aus den Bereichen Natur und Ernährung.

Neuer Schwerpunkt: Kommunizieren über Tierhaltung

Die Attraktivität der Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ wird auch dadurch deutlich, dass das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) erstmalig auf der didacta vertreten ist und sich an die Seite des i.m.a e.V. und der anderen Partner stellt. Das BZL ist zusammen mit dem

Bundeszentrum für Ernährung aus dem aufgelösten

aid infodienst hervorgegangen und in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung integriert. Ebenfalls erfreulich ist der Umstand, dass nach der Geflügelwirtschaft und ihrem Projekt „Geflügel macht Schule“ nun auch die Initiative Tierwohl die Kommunikation mit den Lehrkräften auf der didacta führt. Gemeinsam mit dem i.m.a-Projekt „EinSichten in die Tierhaltung“ entwickelt sich damit ein neuer Schwerpunkt inner¬halb der Gemeinschaftsschau, der auf den wichtigen Informations- und Kommuni¬kationsbereich der Tierhaltung fokussiert.

Neue Anregungen: Lernen für die Praxis

Andere Aussteller haben ihre Beteiligung an der Gemeinschaftsschau deutlich erweitert. So ist die Universität Vechta mit ihrem Kompetenzzentrum Regionales Lernen und ihrem Niedersächsischen Kompetenzzentrum für Ernährungswirtschaft (NieKE) erstmals mit einem eigenen Stand dabei. Sie stellen aktuelle Bildungs¬projekte in der Bioökonomie und Fischwirtschaft sowie eine Unternehmensdaten¬bank und eine Bildungslandkarte zu Ausbildung und Studium in der Branche vor. Und wieder andere Partner bieten den Besuchern eigenständige Erlebnisbereiche, die mehr als nur theoretisches Wissen vermitteln. So kann man z.B. am Stand des Deutschen Jagdverbands die Verarbeitung von Naturmaterialien erleben und dabei mitmachen. Am Standbereich vom „Lernort Bauernhof“ können sich die Besucher zeigen lassen, wie aus

Kompost Mutterboden entsteht. Wer möchte, nimmt eine Probe davon und pflanzt wenige Meter weiter beim Zentralverband Gartenbau Frühblüher in die Erde. So wird Lehrkräften und Erziehern erlebbar gemacht, wie sie in der Schule oder Kita mit einfachen Mitteln Anschauungsunterricht gestalten können.

Neue Erkenntnisse: Mehr Wertschätzung durch Annäherung

„Transparenz schaffen“ ist dabei nicht nur ein Ziel der Gemeinschaftsschau, sondern auch der Name eines weiteren Ausstellers, der den Verbrauchern vermitteln will, wo ihre Lebensmittel an der Ladentheke herkommen. Dieses Bildungsprojekt in Bremen und Niedersachsen sieht sich ebenso wie die Initiative „Stadt und Land in NRW“ als Dialog-Bereiter zwischen der Stadt- und Landbevölkerung – einer Aufgabe, der sich alle Partner der Gemeinschaftsschau verschrieben haben. Ihnen geht es auch darum, bereits Kindern und Jugendlichen durch Annäherung an die unterschiedlichen Arbeits- und Lebenswelten der Menschen in Dörfern und Städten mehr gegenseitige Wertschätzung zu vermitteln. Wie dies praktisch umgesetzt werden kann, zeigt z.B. die GemüseAckerdemie. Sie bringt die Landwirtschaft in die Städte, vernetzt Schulen und Kitas mit Landwirten, die Ackerflächen bereitstellen, auf denen Schuläcker entstehen. Durch den Anbau von Nahrungsmitteln steigt die Wertschätzung von Lebensmitteln bei den Kindern – und auch gegenüber den Leistungen der Menschen in der Landwirtschaft.

Neue Ziele: Auf Wachstum programmiert

Der i.m.a e.V. organisiert bereits seit 1999 die Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft & Ernährung – erleben lernen“ auf der didacta. Er erfüllt damit eine wesentliche Kernaufgabe seiner gemeinnützigen Bildungsarbeit, mit der er Lehrkräften und Erziehern weitgehend kostenloses Lehr- und Lernmaterial zu Themen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie der Naturbildung für den Einsatz im Schulunterricht und in den Kindertagesstätten zur Verfügung stellt. Die Beteiligung an der Bildungsmesse hat sich für den Verein inzwischen zur wichtigsten Dialog-Plattform mit seinen Zielgruppen entwickelt. Darüber hinaus ist die Gemeinschaftsschau im doppelten Sinne erfolgreich: sie zeigt die Vielfalt der Grünen Branche und durch das gemeinsame, vernetzte Auftreten erhöht sie die Attraktivität für Lehrkräfte und Erziehungspersonal.

Die Partner und ihre Angebote

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

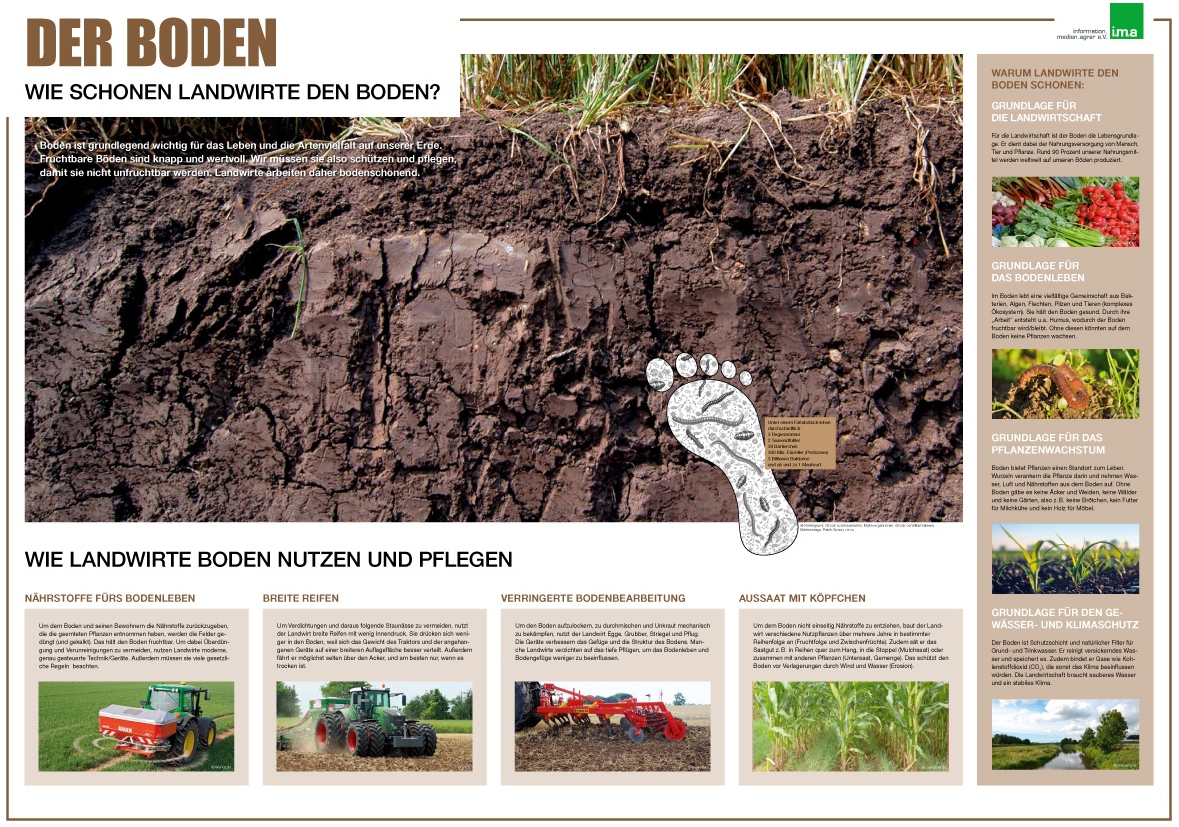

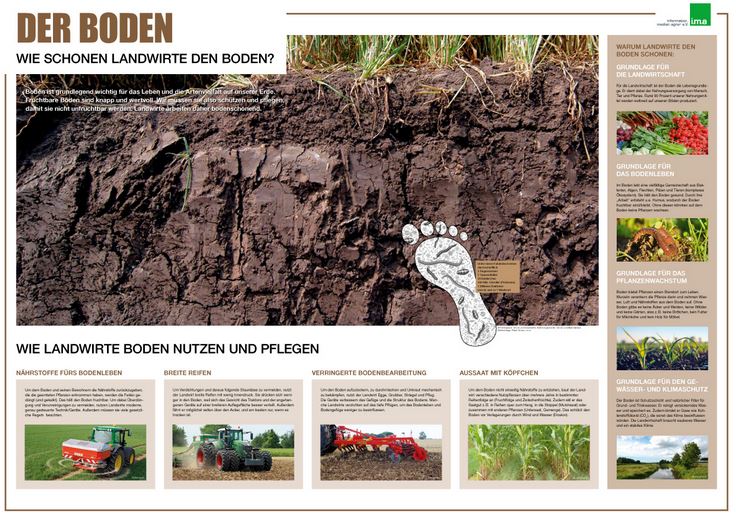

Im Februar 2017 hat das BZL in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) seine Arbeit als wissensbasierter Informationsdienstleister für den gesamten Agrarbereich aufgenommen. Auf der didacta stellt das BZL den Bildungsserver Agrar (www.bildungsserveragrar.de) vor und bietet Unterrichtsbausteine und Arbeitsblätter zum Thema Boden, Garten und Tierwohl für verschiedene Klassenstufen an. Besucher können am Stand mit dem BZL ins Gespräch kommen und ihre Ideen aktiv bei der Gestaltung neuer Materialien einbringen.

Presse-Kontakt:

Tassilo Freiherr von Leoprechting

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Telefon: 0228-6845 3080

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Initiative Lernort Natur/Deutscher Jagdverband e. V.

Bunt und faszinierend sind die Möglichkeiten des Lernens in und von der Natur. Und „Lernort Natur“, die Initiative der Jägerinnen und Jäger im Deutschen Jagdverband, zeigt mit einem umfangreichen außerschulischen Bildungsangebot den Weg in Feld und Wald. Die Theorie steht dabei im Hintergrund. Vielmehr geht es ganz praktisch zur Sache durch Erleben und Begreifen im besten Sinne des Wortes. Das zeigen die Jägerinnen und Jäger in Hannover bei der Arbeit mit Naturmaterialien, bei der zugeschaut und mitgemacht werden kann.

Presse-Kontakt:

Torsten Reinwald

Deutscher Jagdverband e.V. / Initiative Lernort Natur

Telefon: 030-209 13 94-23

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Initiative Tierwohl

Die Initiative Tierwohl veranschaulicht auf der didacta ihre Arbeit und Funktionsweise. In einem digitalen Stallmodell können die Besucher nachvollziehen, welche Kriterien die teilnehmenden Tierhalter für ihre Tiere umsetzen müssen. Ein interaktiver Stallrundgang ermöglicht einen spannenden Einblick, wie die Tiere auf Betrieben, die an der Initiative teilnehmen, gehalten werden.

Presse-Kontakt:

Dr. Patrick Klein

Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH

Telefon: 0228-33 64 85-60

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Geflügel macht Schule

Was ist der Unterschied zwischen Hähnchen und Pute? Wie sieht ein Geflügelstall heutzutage aus? Und wie kümmern sich die Halter um das Wohl ihrer Tiere? Antworten auf diese und weitere Fragen, schülergerecht aufbereitete Informationen und viele Lehrmaterialien für den Einsatz im Unterricht finden Schüler und Lehrer auf Geflügel-macht-Schule.de – und auf der didacta. Das Angebot der deutschen Geflügelwirtschaft sorgt für einen realistischen Einblick in die moderne Geflügelhaltung, bietet interaktive Rundgänge durch einen Hähnchen- und einen Putenstall und hilft mit zahlreichen Arbeitsmaterialien bei der Wissensvermittlung im Unterricht.

Presse-Kontakt:

Christiane von Alemann

Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.

Telefon: 030-28 88 31-40

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.GemüseAckerdemie

Das Motto der GemüseAckerdemie lautet: Für eine Generation, die weiß, was sie isst! Die GemüseAckerdemie hat sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Kindern Wertschätzung für Lebensmittel und ein Bewusstsein für gesunde Ernährung näherzubringen – und das direkt im Schul- oder Kita-Alltag. Damit Kinder wissen, was sie essen und erfahren, wo Lebensmittel herkommen, bauen sie auf ihrem eigenen Acker mehr als 25 verschiedene Gemüsearten an. Dabei unterstützt und begleitet die GemüseAckerdemie teilnehmende Schulen und Kitas ganzjährig mit Saatgut, Lehrmaterialien und Fortbildungen sowie einer umfangreichen persönlichen Betreuung, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Die GemüseAckerdemie ist ein Bildungsprogramm von Ackerdemia e.V. Der gemeinnützige Verein ist für diese innovative Idee schon mehrfach ausgezeichnet worden und präsentiert die GemüseAckerdemie auch dieses Jahr wieder auf der didacta.

Presse-Kontakt:

Julia Krebs

Ackerdemia e.V.

Telefon: 030-75 65 70 04

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Kompetenzzentrum Hessenrohstoffe (HeRo)

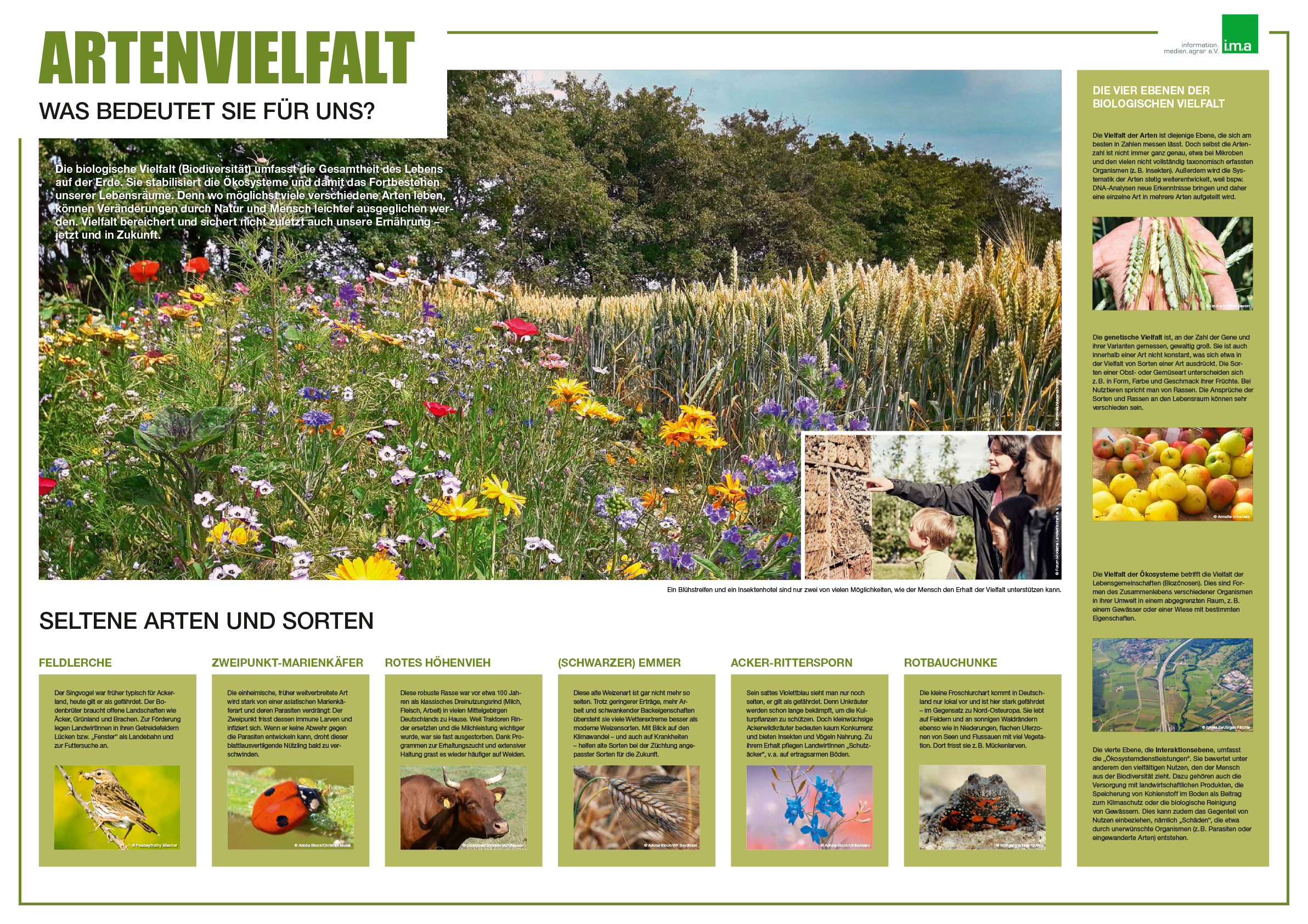

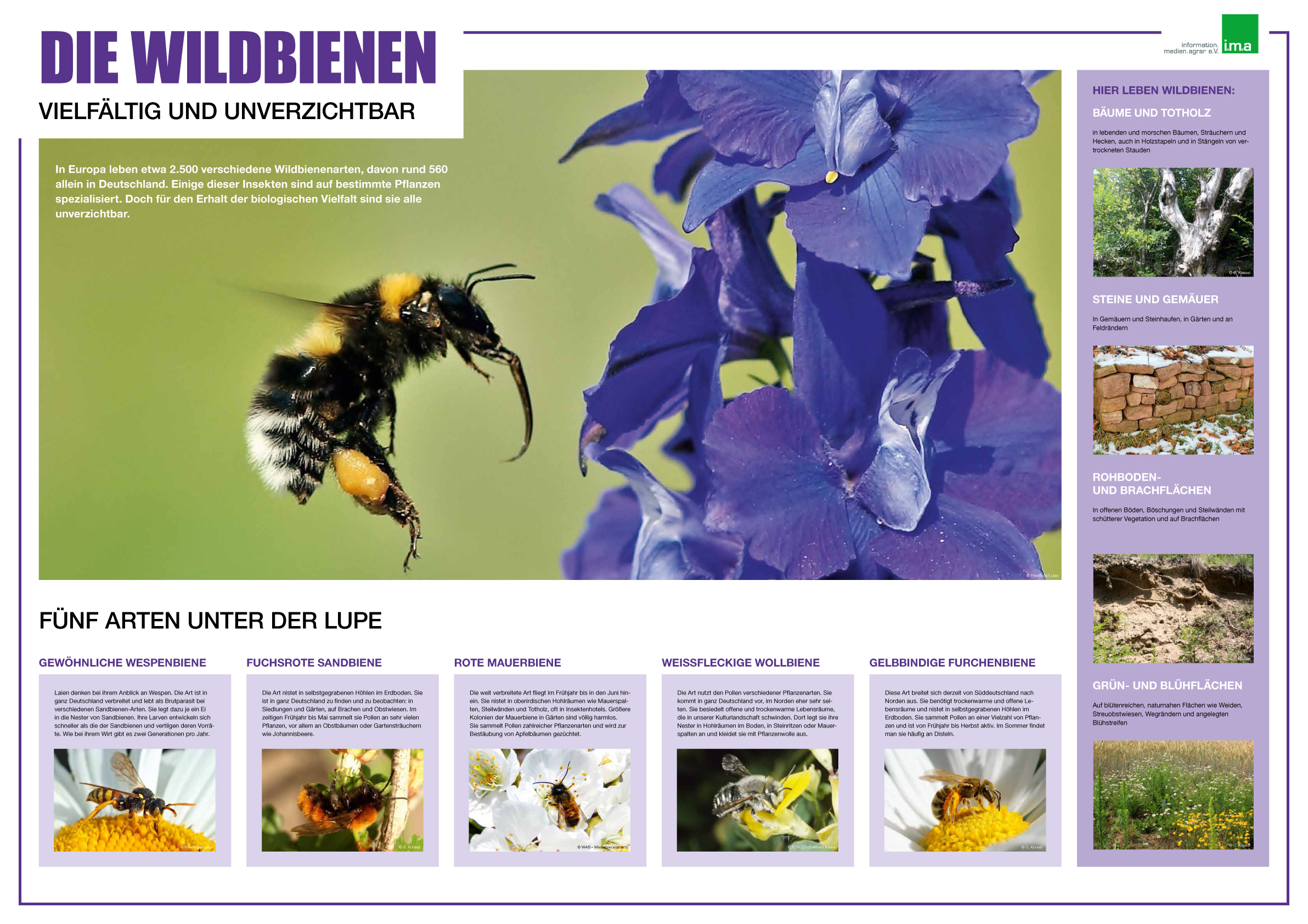

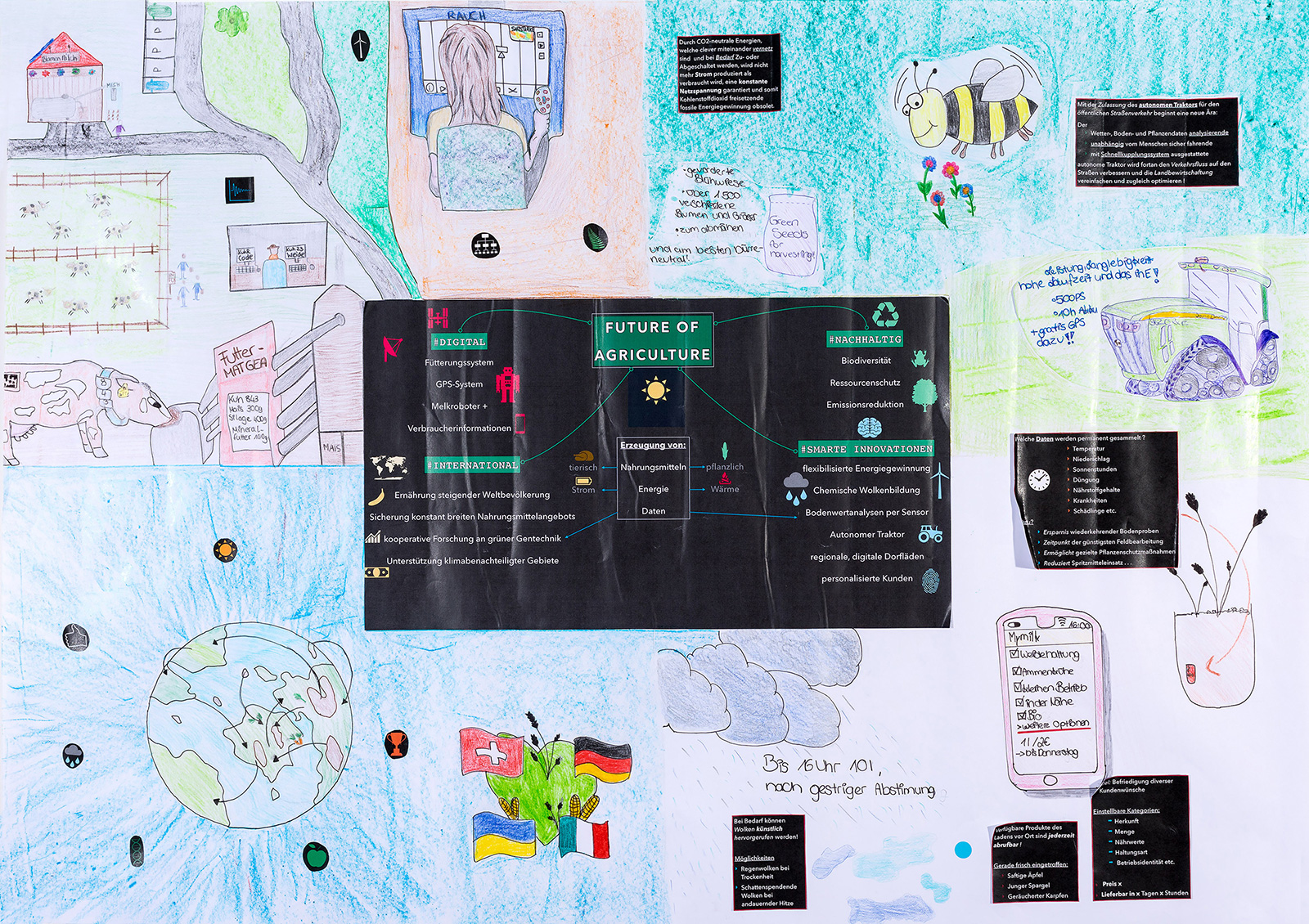

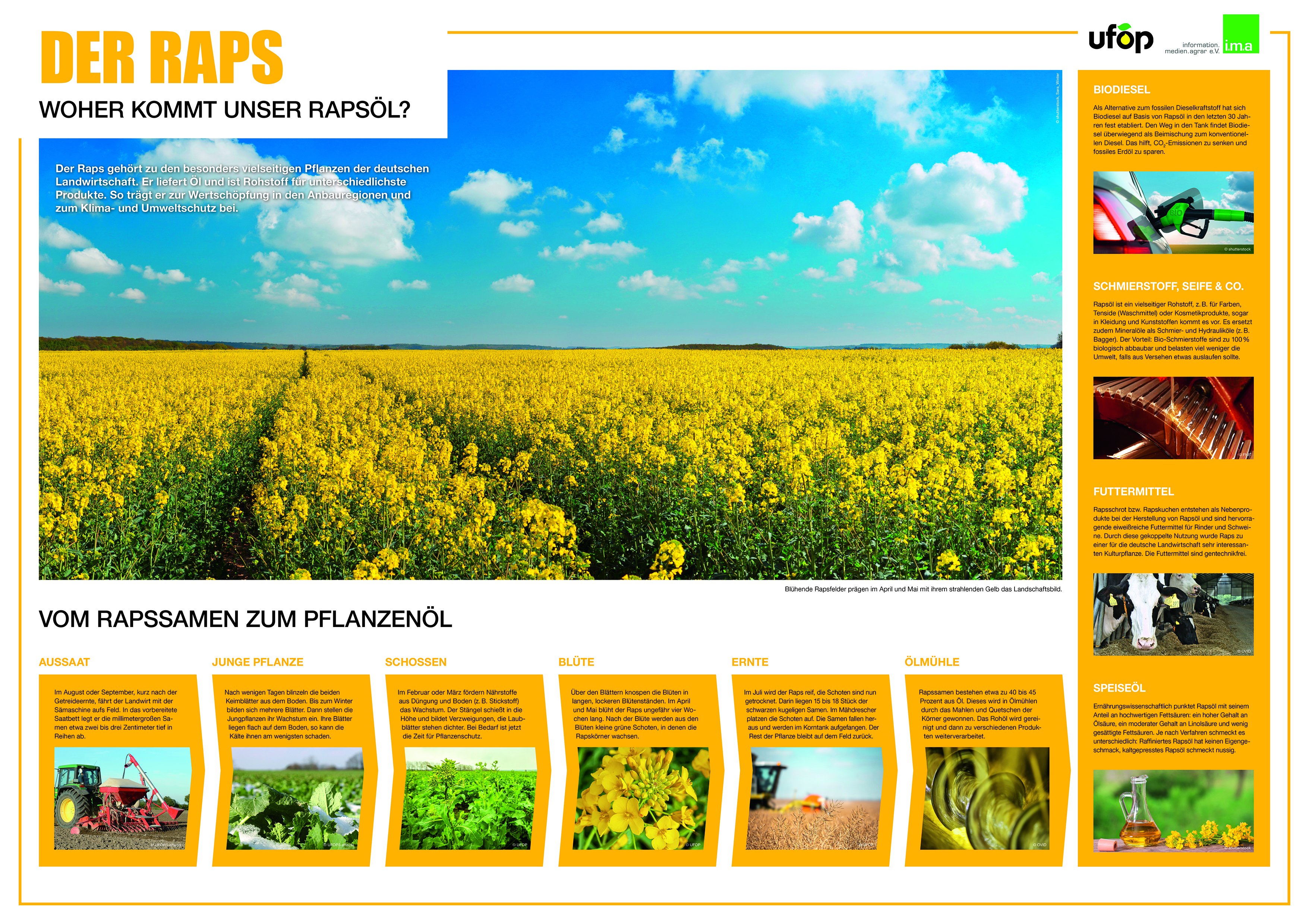

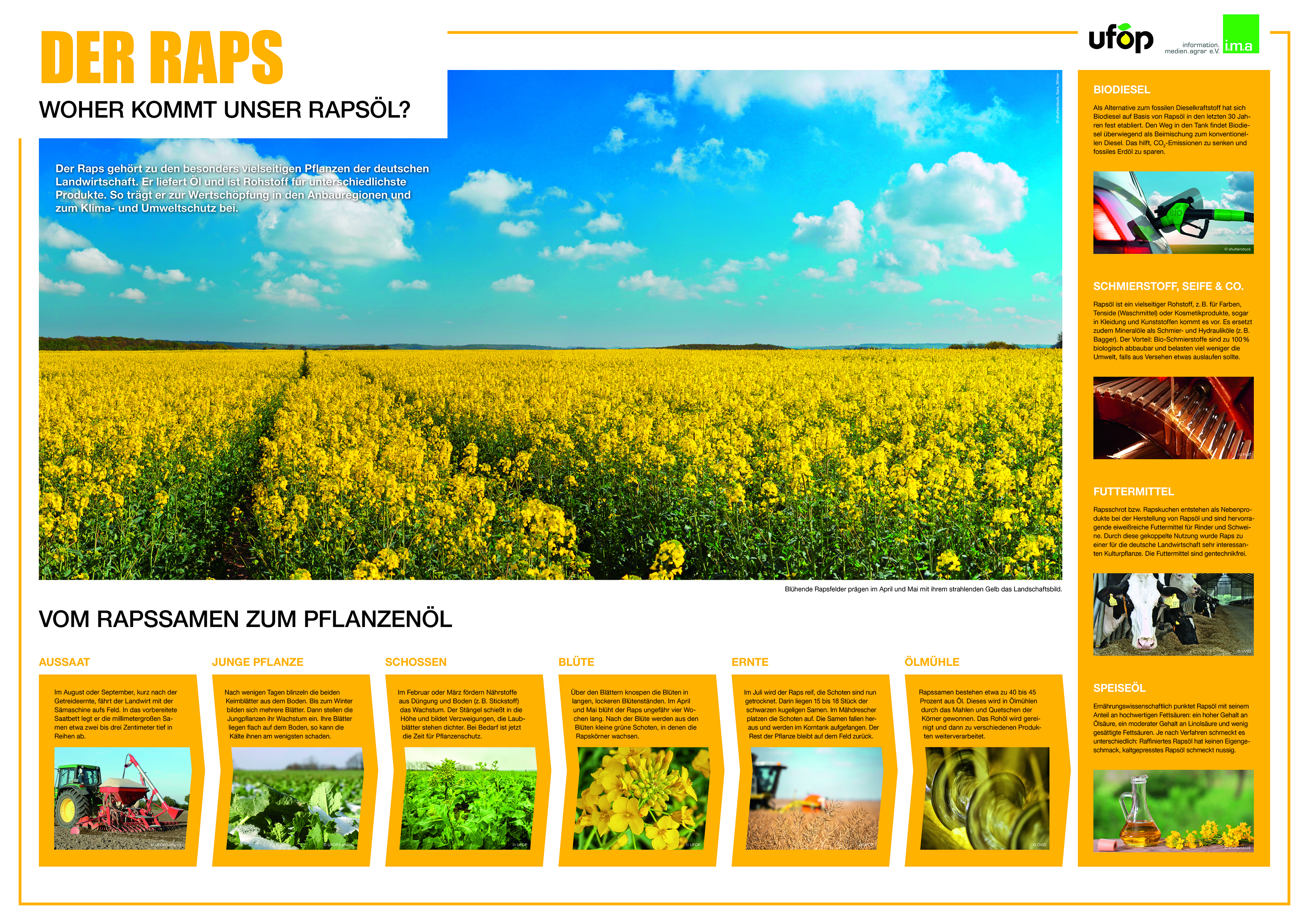

Nachwachsende Rohstoffe aus der Landwirtschaft – die Stoffe der vielen Möglichkeiten nachhaltigen Wirtschaftens und Produzierens – halten Einzug in den Unterricht als spannende Bausteine der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Präsentiert wird die Vielfalt dieses Themas anhand von verschiedenen Bildungsmaterialien, vom Lernposter bis zum umfangreichen Lernkoffer. Außerdem informiert der LLH mit seinem Kompetenzzentrum Hessenrohstoffe über Ausbildungsmöglichkeiten im Agrarbereich.

Presse-Kontakt:

Anja Neubauer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Kompetenzzentrum Hessenrohstoffe (HeRo)

Telefon: 0177-66 04 509

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Transparenz schaffen – von der Ladentheke bis zum Erzeuger

Darum geht es in der landesweiten Fördermaßnahme in Niedersachsen und Bremen. Das Projekt fördert Bildungsveranstaltungen für junge Menschen auf mehr als zweihundert Betrieben der Land und Ernährungswirtschaft. Die handlungsorientierten Angebote umfassen ein breites inhaltliches Spektrum und richten sich an alle Altersstufen von der Grundschule bis zur Oberstufe. Auf der didacta in Hannover erfahren sie, wie Schulklassen davon profitieren können.

Pressekontakt:

Dr. Malte Bickel

Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide

Telefon: 04137-81 25 30

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Lernort Bauernhof in NRW

Der Lernort Bauernhof ist eine facettenreiche Erfahrungs‐ und Erlebniswelt für alle Jahrgangsstufen. Für Schulklassen bieten Hoferkundungen häufig Begegnungen der besonderen Art: Vor Ort – im Stall, auf der Wiese und dem Acker – lernen die Schüler, woher unsere Lebensmittel kommen. Im bevölkerungsreichen NRW hat dieser direkte Kontakt einen hohen Wert.

Presse-Kontakt:

Ingrid Gertz‐Rotermund

STADT und LAND in NRW

Telefon: 0211-48 70 21

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Bundesforum Lernort Bauernhof

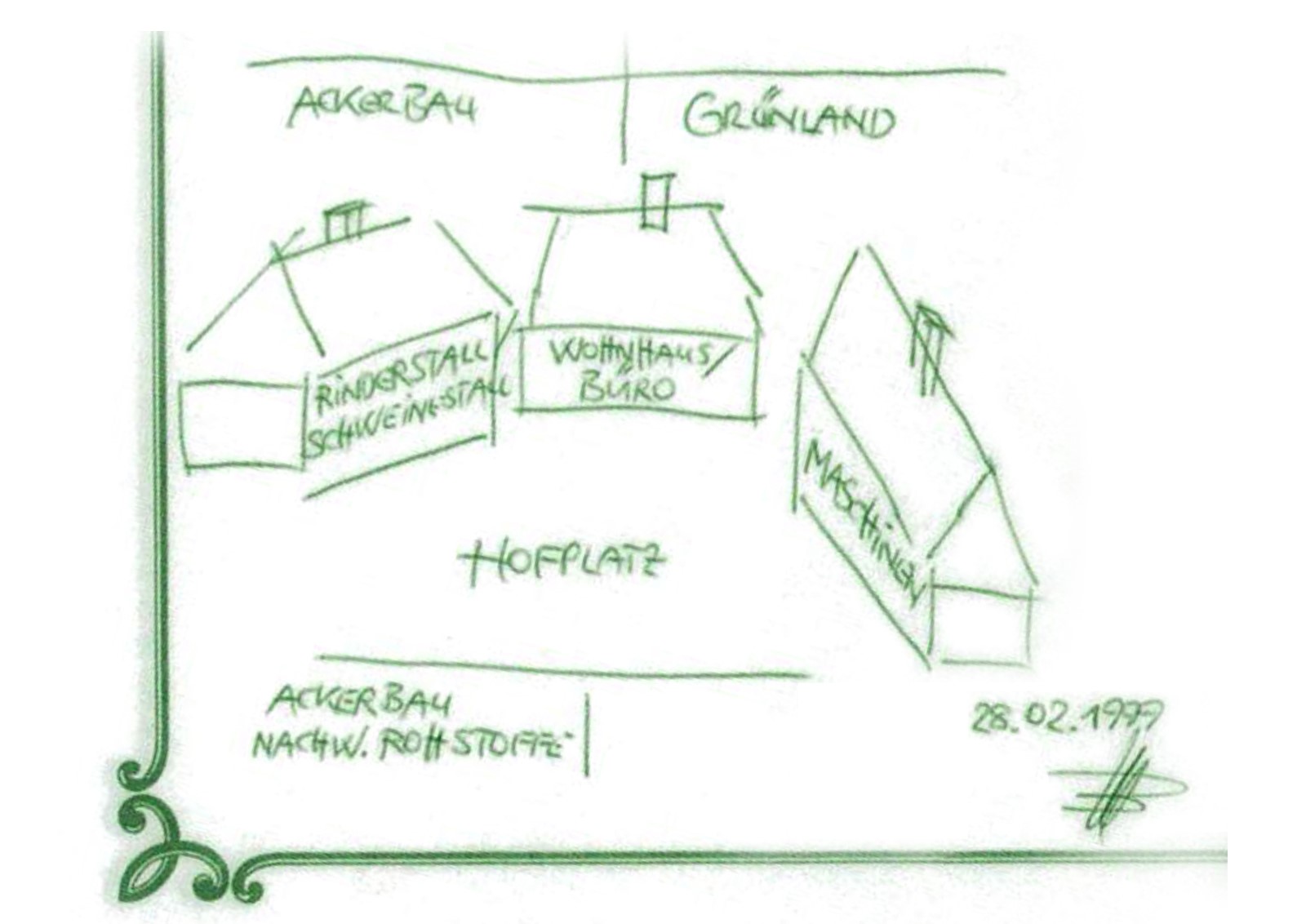

Deutschlandweit öffnen Bauernhöfe ihre Tore für Schulklassen und bieten im Stall und auf den Feldern „Lernen zum Anfassen“ an. Um diese Entwicklung zu unterstützen, treffen sich regelmäßig Multiplikatoren aus fast allen Bundesländern, um Adressen, Ideen und Informationen zu bündeln und die Praktiker in der Landwirtschaft bei der Bildungsarbeit zu unterstützen. Auf der didacta 2018 können Lehrkräfte mit Experten des Bundesforums Lernort Bauernhof diskutieren, welche Qualitätsstandards, Fortbildungen und Materialien für den „Lernort Bauernhof“ wichtig und hilfreich sind.

Presse-Kontakt:

Annette Müller-Clemm

Bundesforum Lernort Bauernhof

Telefon: 030-810 560 217

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e.V. (BAGLoB)

Kinder, Jugendliche und Erwachsene erleben und lernen auf dem Bauernhof, woher ihr Essen kommt. Deutschlandweit laden Landwirte und Landwirtinnen Schulklassen, Kindergartengruppen, Studierende und Lehrkräfte auf den „Lernort Bauernhof“ ein. Die Programme reichen von der zweistündigen Führung in den Stall und über die Felder bis zum zweiwöchigen Bewohnen und Bewirtschaften eines Schulbauernhofes. Auf der didacta 2018 treffen die Besucher Praktiker, die anschaulich verschiedene Aktivitäten und Formate vorstellen, die in ähnlicher Weise auch in der Umgebung ihrer Institutionen stattfinden.

Presse-Kontakt:

Hans-Joachim Meyer zum Felde

Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e.V. (BAGLoB)

Telefon: 030-85 96 82 13

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Zentralverband Gartenbau e.V.

Der Zentralverband Gartenbau stellt in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsverband Gartenbau e.V. den Beruf des Gärtners mit all seiner Vielfältigkeit und Attraktivität vor. Bei einer Pflanzaktion können sich Lehrkräfte zu den bisher veröffentlichten Unterrichtsbausteinen und über die Aus- und Weiterbildung im Gartenbau informieren.

Presse-Kontakt:

Zentralverband Gartenbau e.V.

Anja Hübner / Elisa Markula

Telefon: 030-20 00 65-124 / 030-20 00 65-20

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. /

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.Universität Vechta

Was hat der Nordseefisch mit einem Bambusrad zu tun? Die Lösung in Form von neuen Ideen und Ansätzen zum außerschulischen Lernen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft präsentiert das Kompetenzzentrum „Regionales Lernen“ der Universität Vechta interessierten Lehrkräften auf der didacta. Zudem bündelt die NieKE-Landesinitiative Ernährungswirtschaft Kompetenzen und Know-How in allen Bereichen der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Niedersachsen bis hin zur Fachkräftesicherung in dieser Branche.

Presse-Kontakt:

Universität Vechta

Dr. Gabriele Diersen

Telefon: 04441-15-426

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.i.m.a – information.medien.agrar e.V.

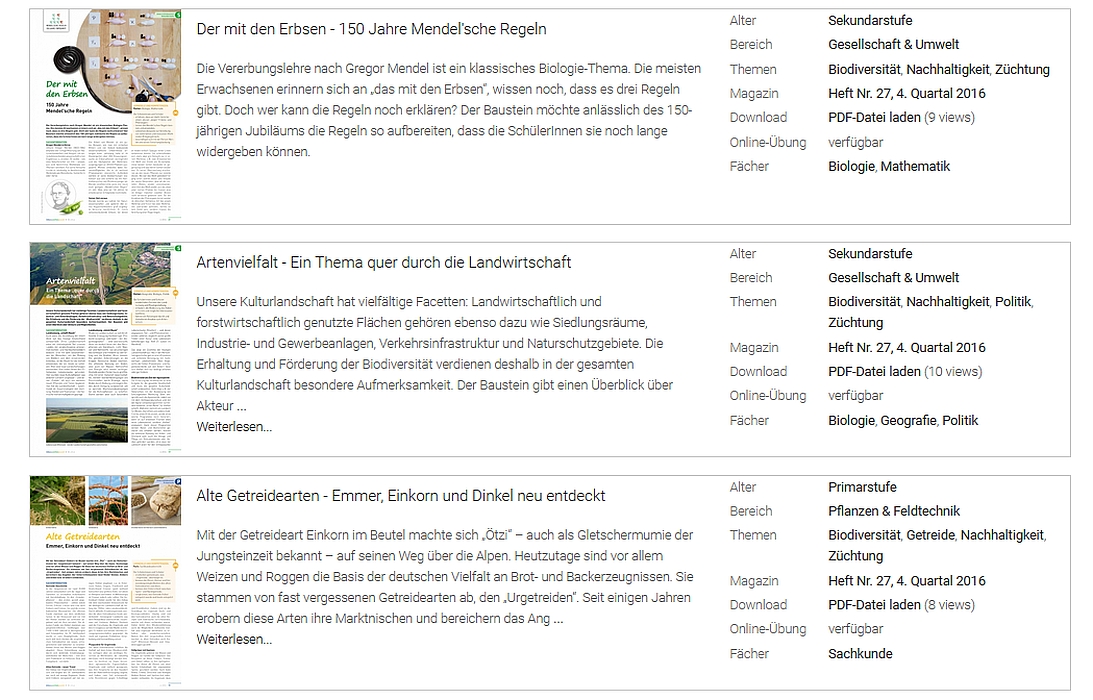

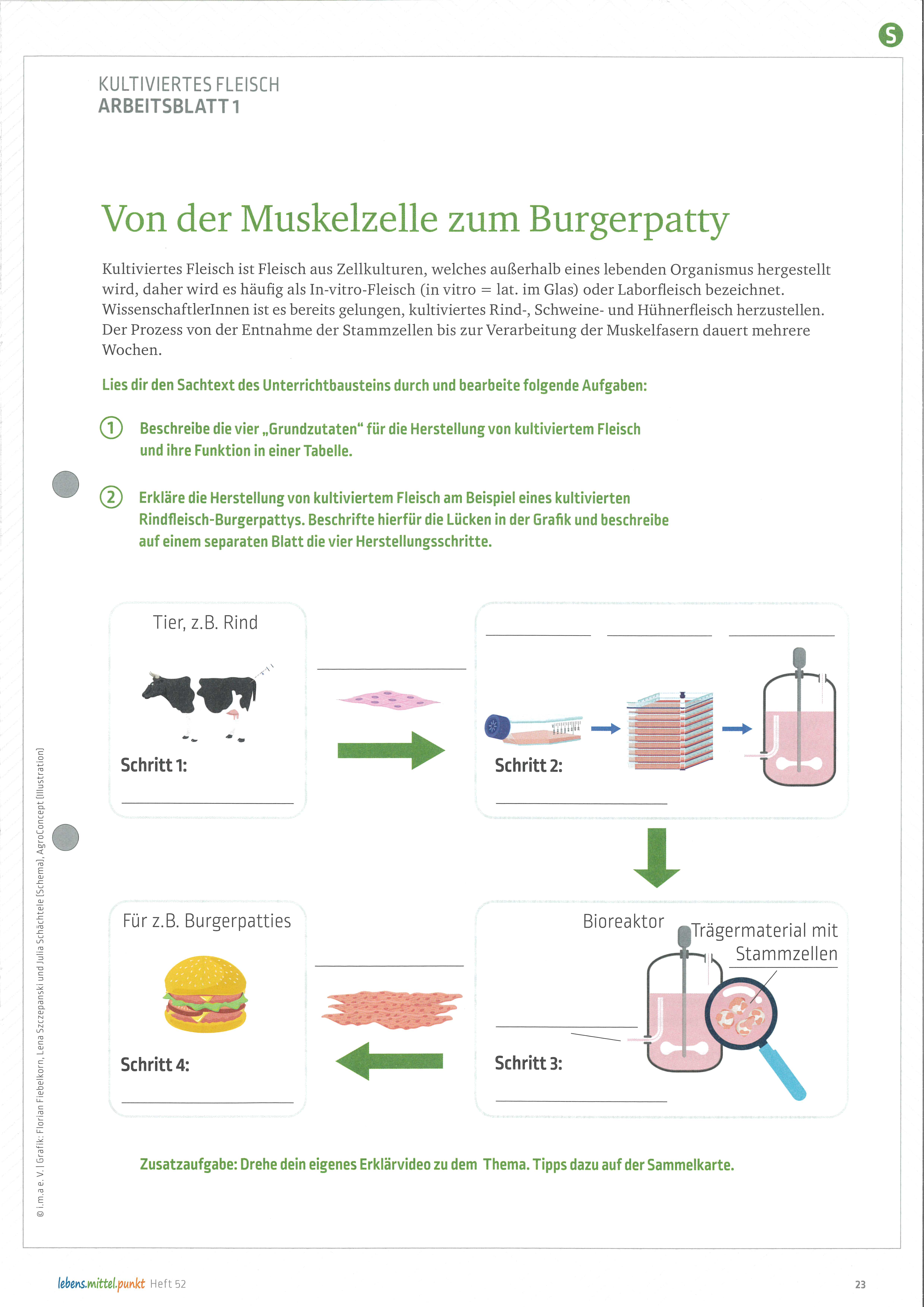

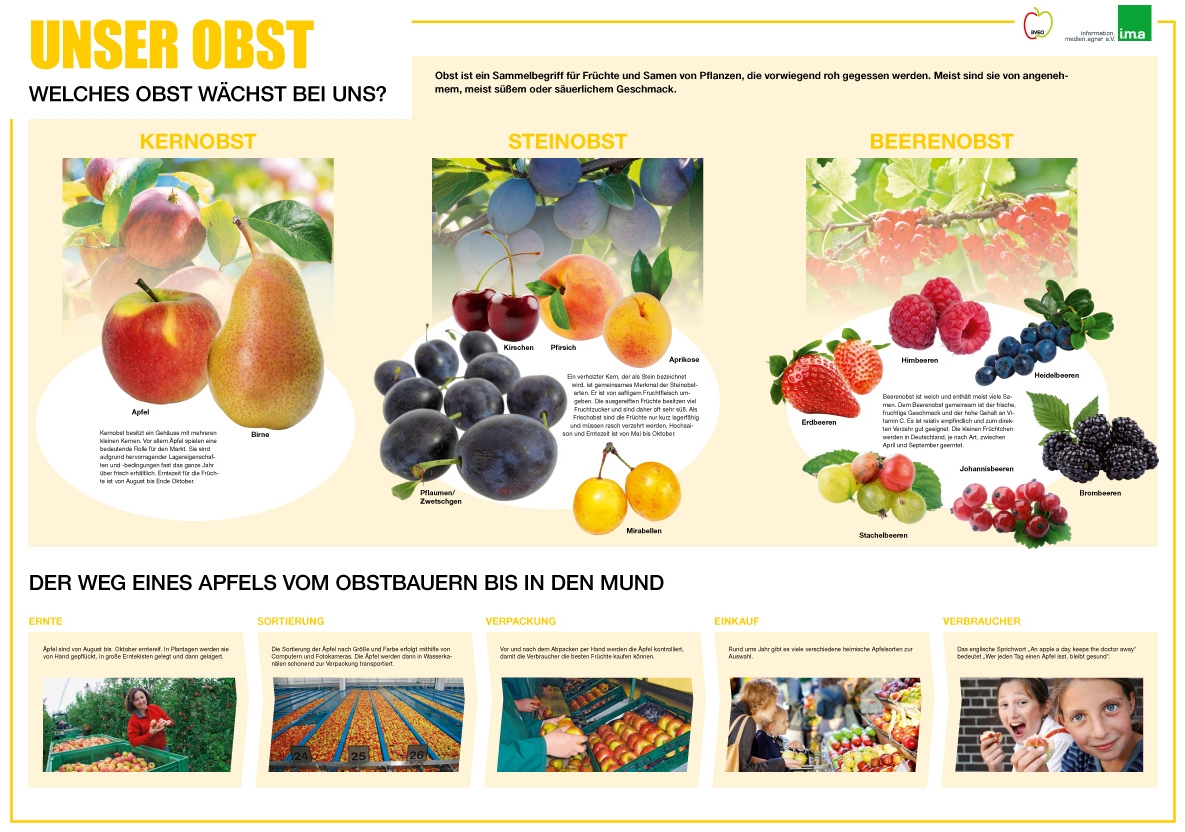

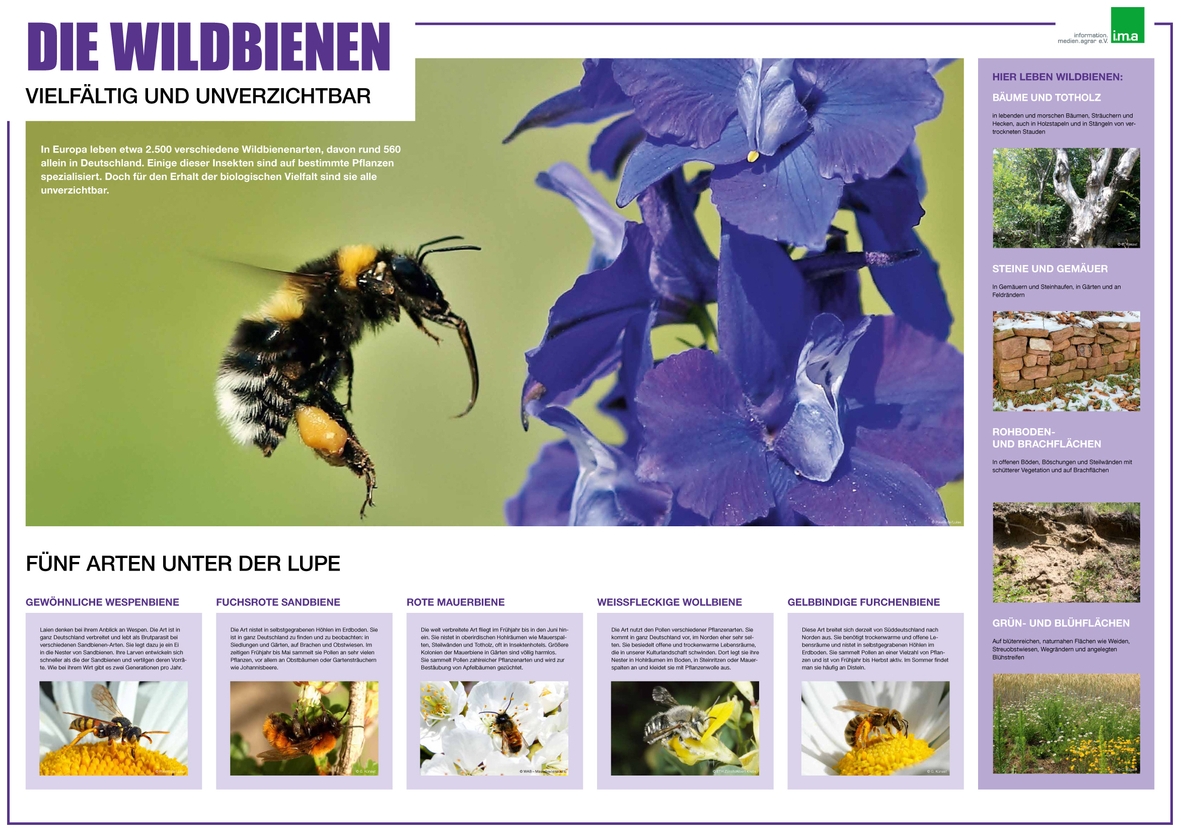

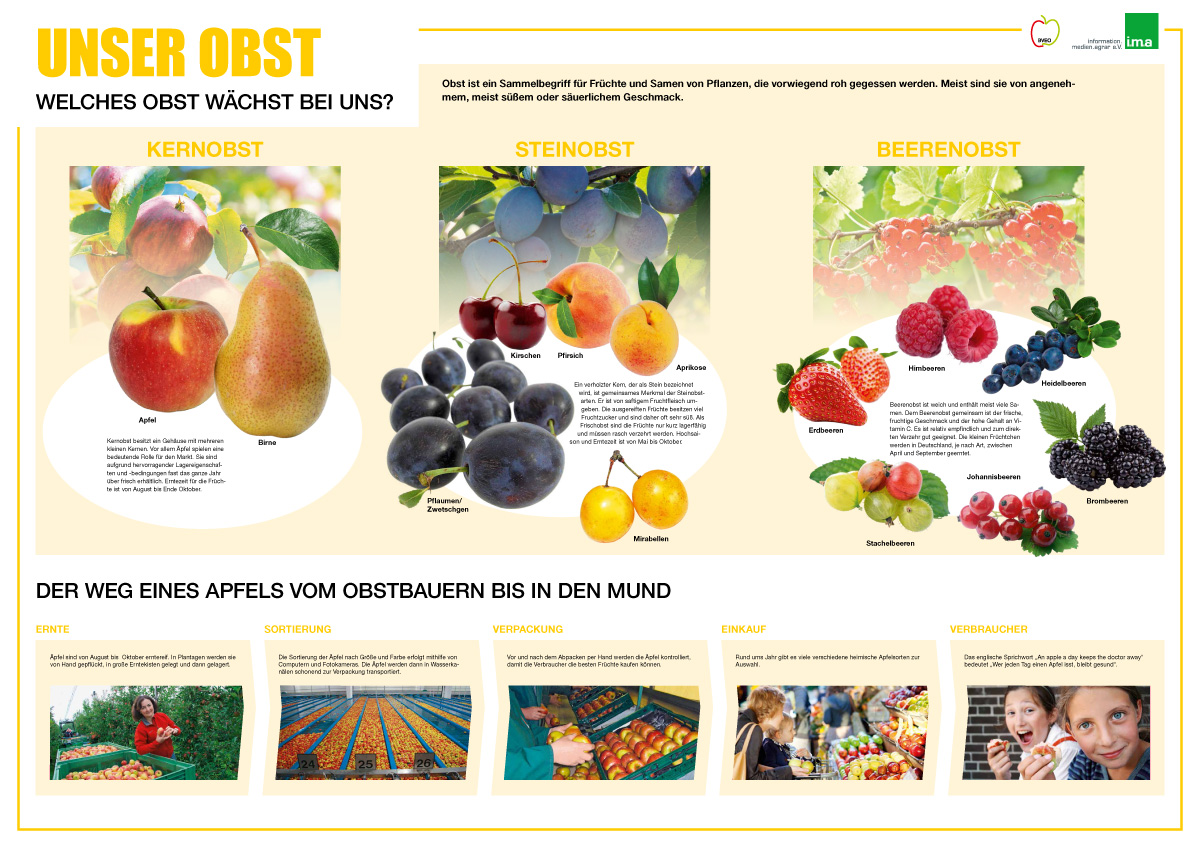

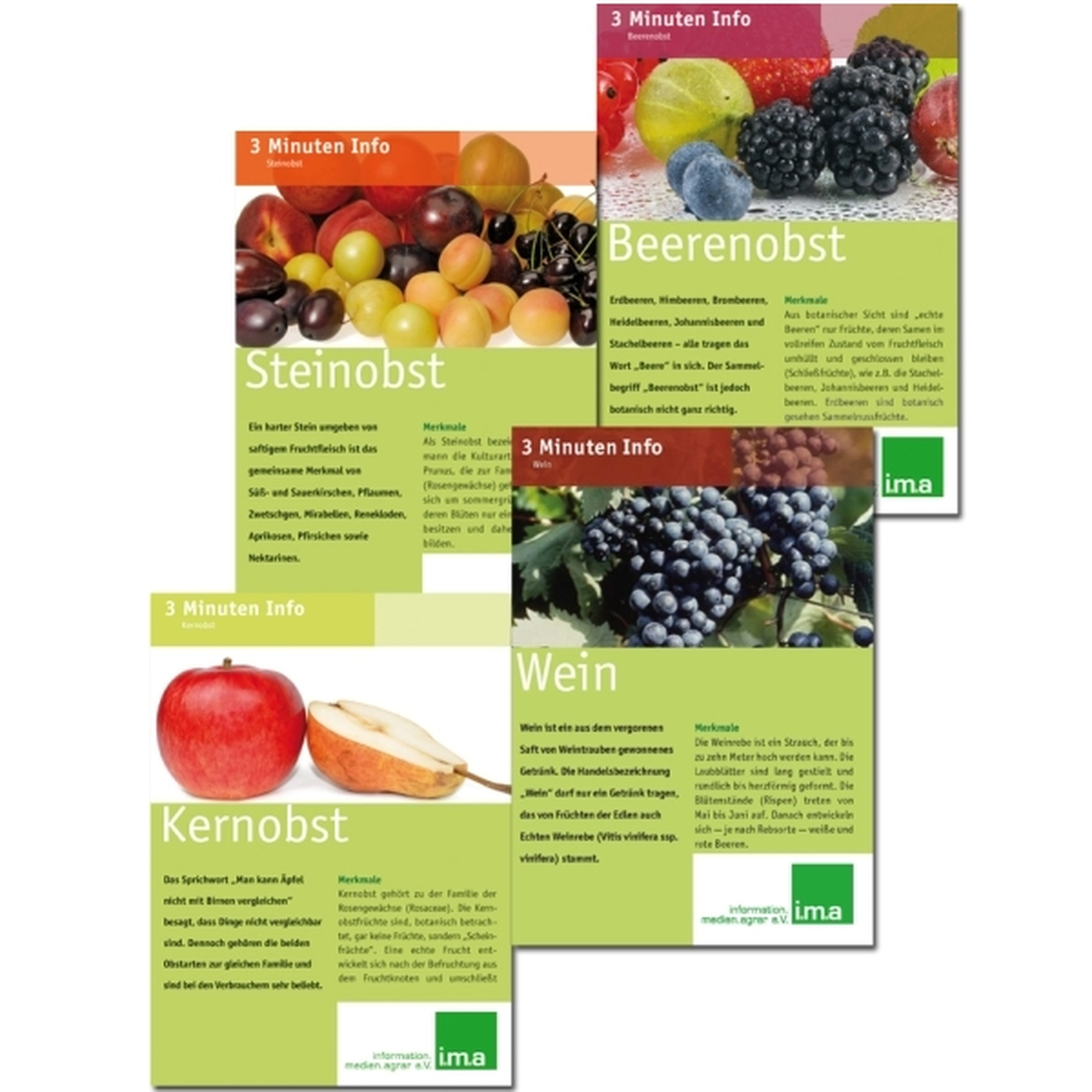

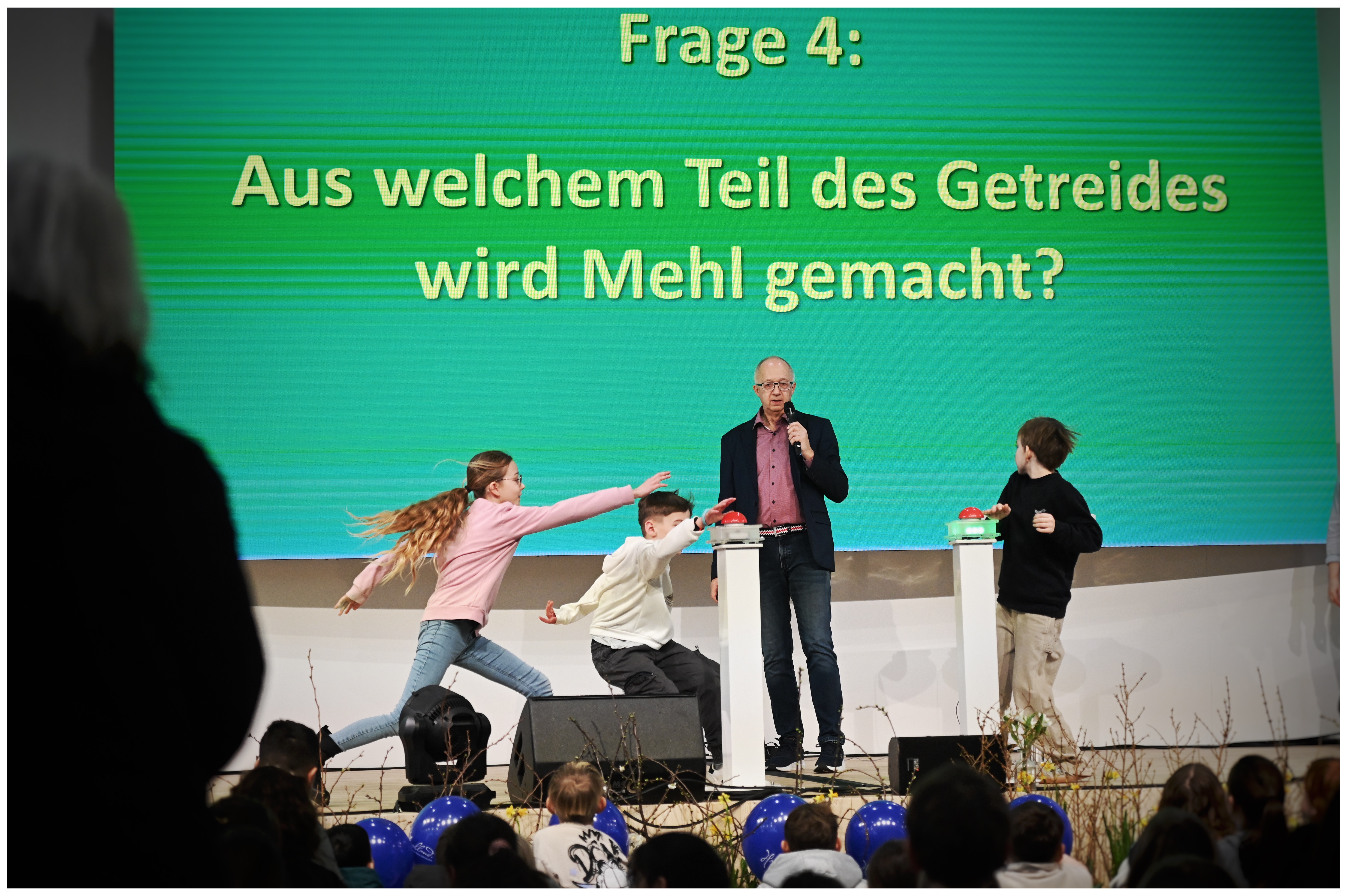

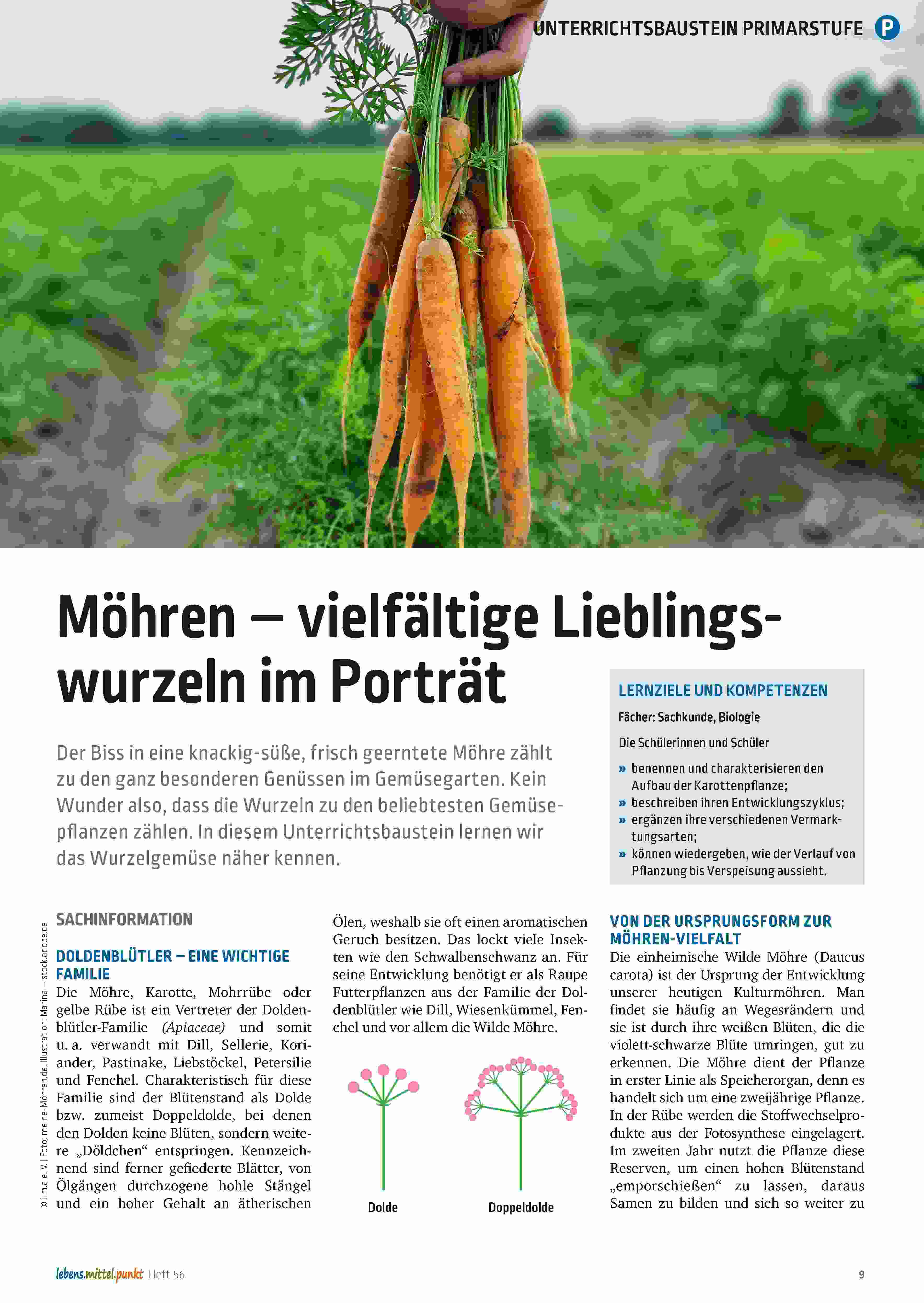

Mehr als hundert kostenlose Lehr- und Lernmaterialien präsentiert der gemeinnützige Verein auf der Gemeinschaftsschau. Hauptanziehungspunkt dürfte die Getreidetheke sein, an der sich die Besucher mit Anschauungsmaterial für den Unterricht bedienen können. Eine neue Ausgabe vom Lehrermagazin „lebens.mittel.punkt“ enthält Unterrichtsbausteine für die Primar- und Sekundarstufe. Neu-Abonnenten des kostenlosen Magazins erhalten den passenden Sammelordner für das Unterrichtsmaterial nur auf der didacta kostenlos.

Presse-Kontakt:

Bernd Schwintowski

Telefon: 0151-12 39 42 39

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.EinSichten in die Tierhaltung

Wie sieht es in deutschen Ställen tatsächlich aus? Das können Neugierige selbst erkunden, indem sie die Betriebe der Tierhalter besuchen, die sich an dem i.m.a-Projekt beteiligen. Ein eigenes Bild kann man sich z.B. beim Blick durchs Stallfenster oder bei einer Stallführung machen. Für Kita-Gruppen und Schulklassen bieten viele Landwirte spezielle Angebote und leisten damit ihren Beitrag für eine transparente Tierhaltung. Auf der didacta können sich die Besucher über das Projekt informieren, Schulmaterialien rund um Nutztiere erhalten und nach Betrieben in ihrer Nähe suchen.

Presse-Kontakt:

Jasmin Eiting

Telefon: 030-810 56 02 11

E-Mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Fakten zur Gemeinschaftsschau auf der didacta

Sie finden die Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft und Ernährung – erleben lernen“ auf der didacta 2018 in Halle 11 (Stand A36) auf dem Messegelände Hannover. Die Messe dauert vom 20. bis 24. Februar 2018. Sie ist täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 15,00 EUR, das Dauerticket 31,00 EUR und das ab 13.00 Uhr geltende „Happy-Hour-Ticket“ gibt es für 10,00 Euro. Weitere Infos: www.didacta-hannover.de.

Die Partner

An der Gemeinschaftsschau „Landwirtschaft und Ernährung – erleben lernen“ auf der didacta 2018 beteiligen sich insgesamt 15 Partner, um die Vielfalt land- und ernährungswirtschaftlicher sowie naturnaher Bildung zu präsentieren. An der Gestaltung des Informationsangebots wirken unter der Federführung vom i.m.a – information.medien.agrar e.V. mit:

• Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

• Deutscher Jagdverband e.V. (DJV) | Lernort Natur

• Initiative Tierwohl

• Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.

• GemüseAckerdemie

• Landesbetrieb Landwirtschaft (LLH) | Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo)

• Projekt Transparenz schaffen – von der Ladentheke bis zum Erzeuger

• STADT und LAND in NRW | Lernort Bauernhof NRW

• Bundesforum Lernort Bauernhof

• Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof e.V. (BAGLoB)

• Zentralverband Gartenbau e.V.

• Universität Vechta | Kompetenzzentrum Regionales Lernen und Niedersächsisches Kompetenzzentrum für Ernährungswirtschaft (NieKE)

• EinSichten in die Tierhaltung

• i.m.a – information.medien.agrar e.V.

Die Systemrelevanz der Landwirtschaft rückt in den Fokus. Es wird den Menschen klar, wie wichtig und wertvoll Landwirtschaft in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, in ihrer Region für die tägliche Versorgung mit Nahrungsmitteln ist. Dieses äußert sich zurzeit auch mit einem erfreulichen Absatzzuwachs der Betriebe mit Direktvermarktung.

Die Systemrelevanz der Landwirtschaft rückt in den Fokus. Es wird den Menschen klar, wie wichtig und wertvoll Landwirtschaft in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, in ihrer Region für die tägliche Versorgung mit Nahrungsmitteln ist. Dieses äußert sich zurzeit auch mit einem erfreulichen Absatzzuwachs der Betriebe mit Direktvermarktung.

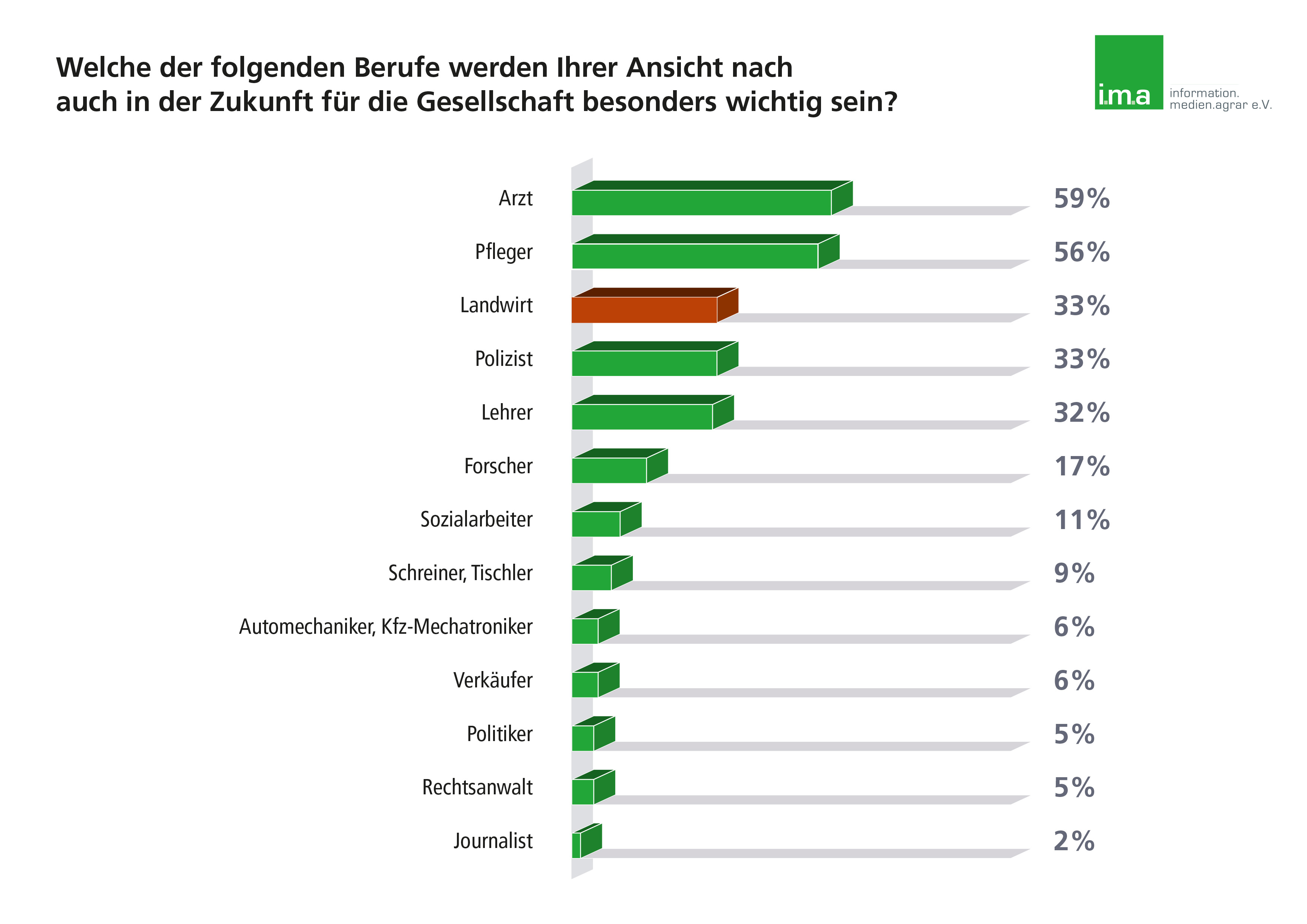

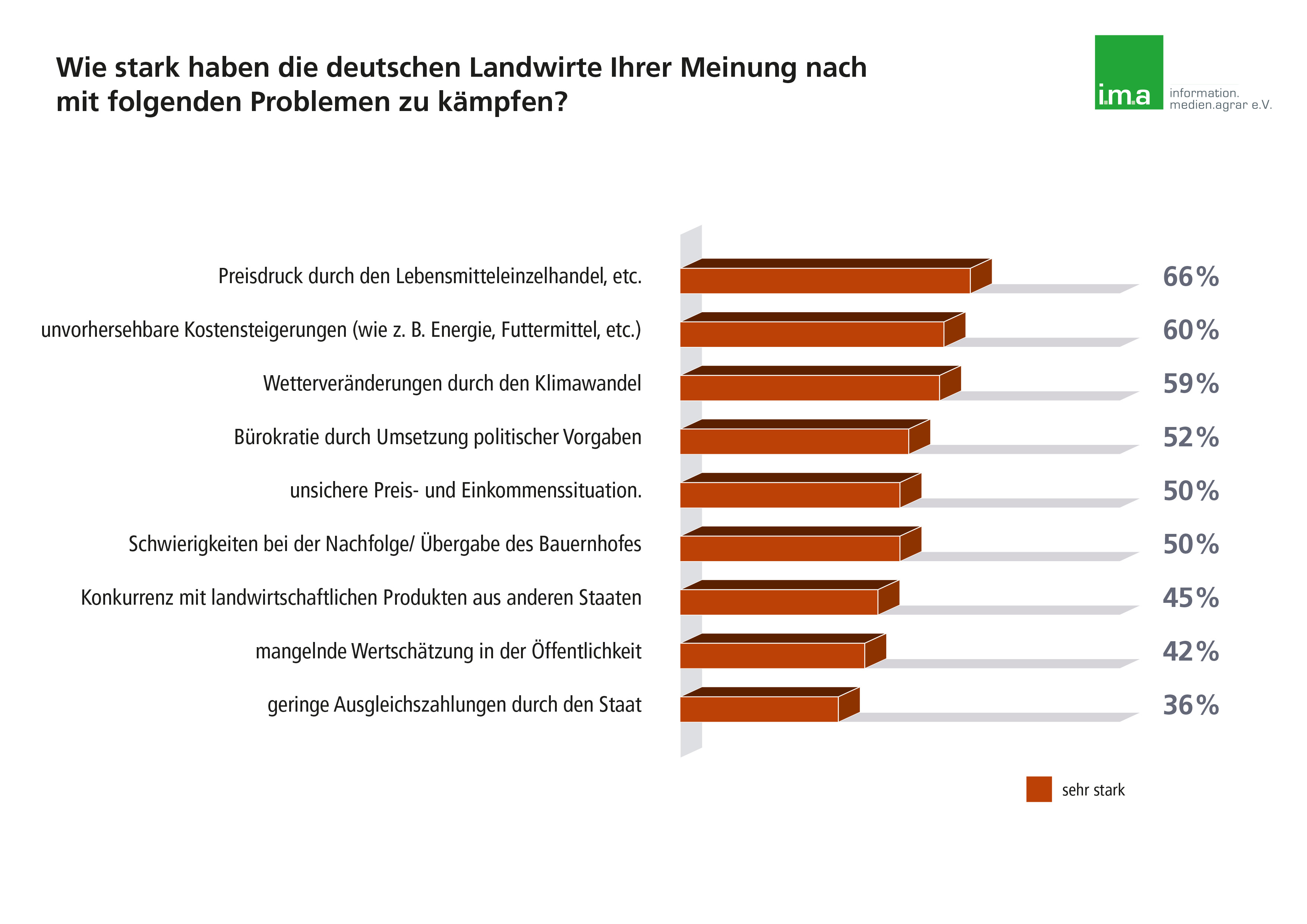

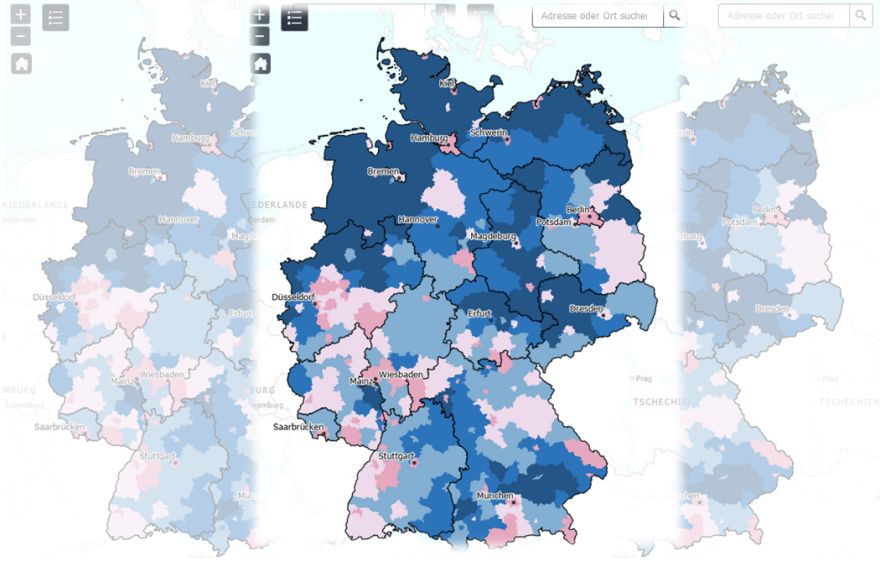

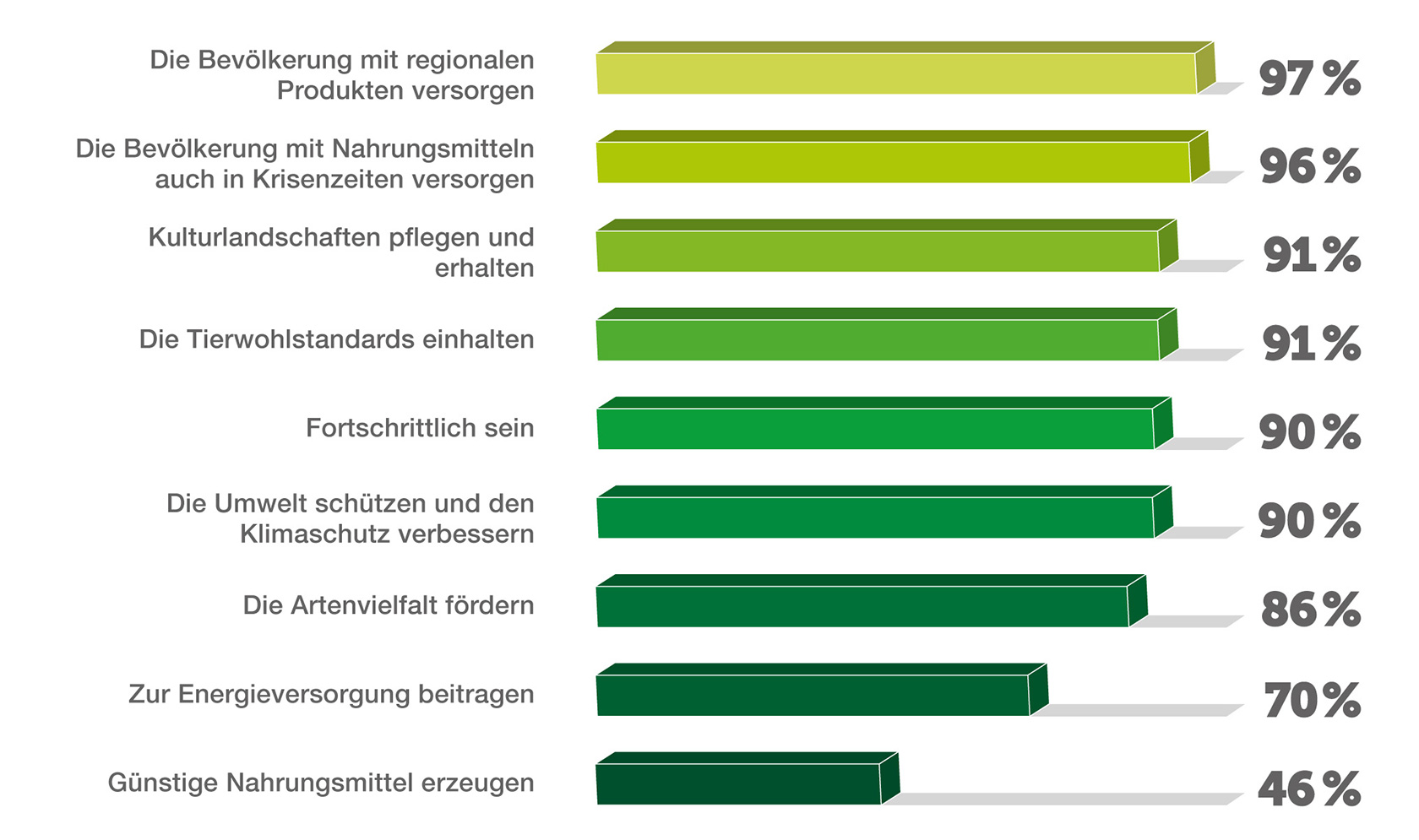

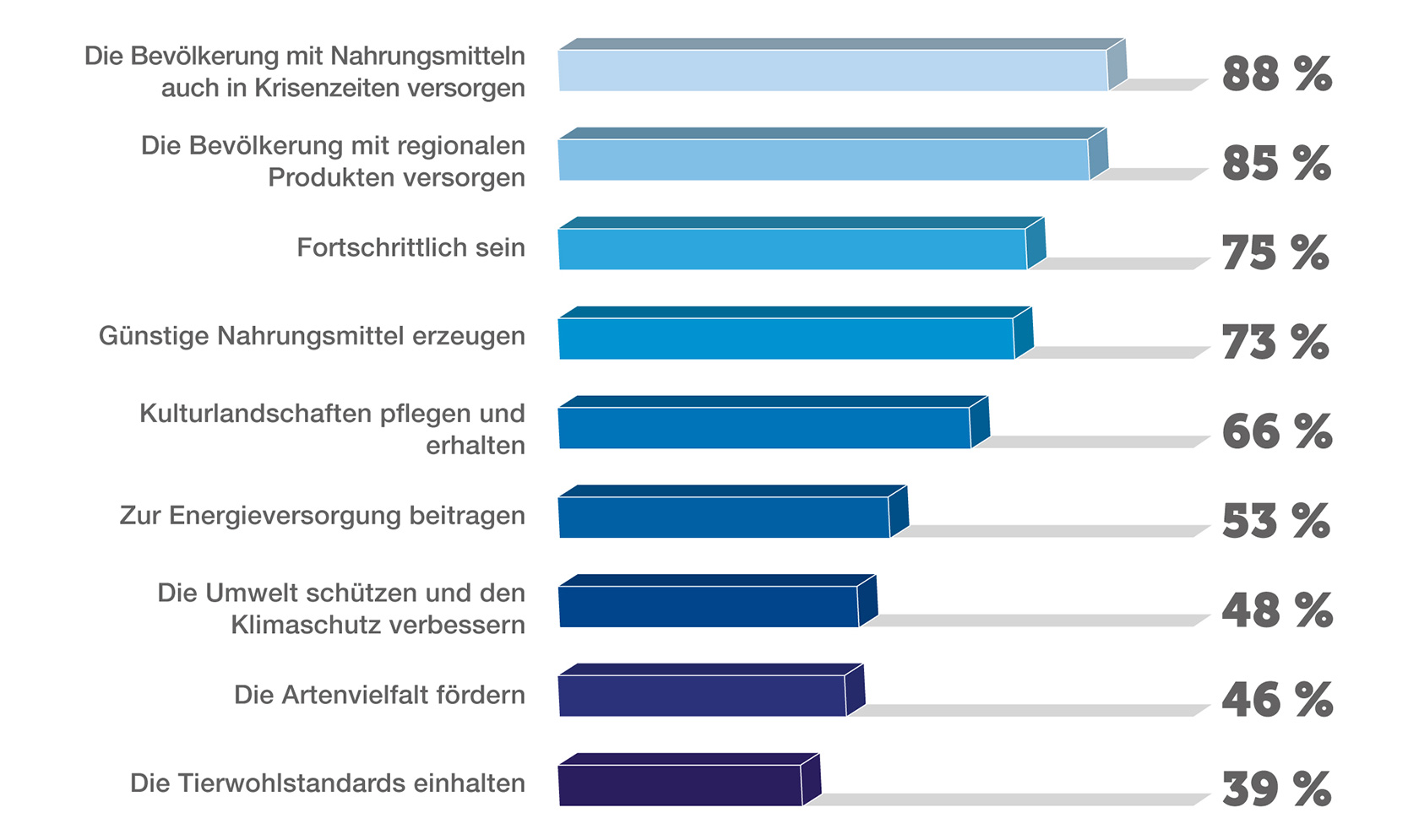

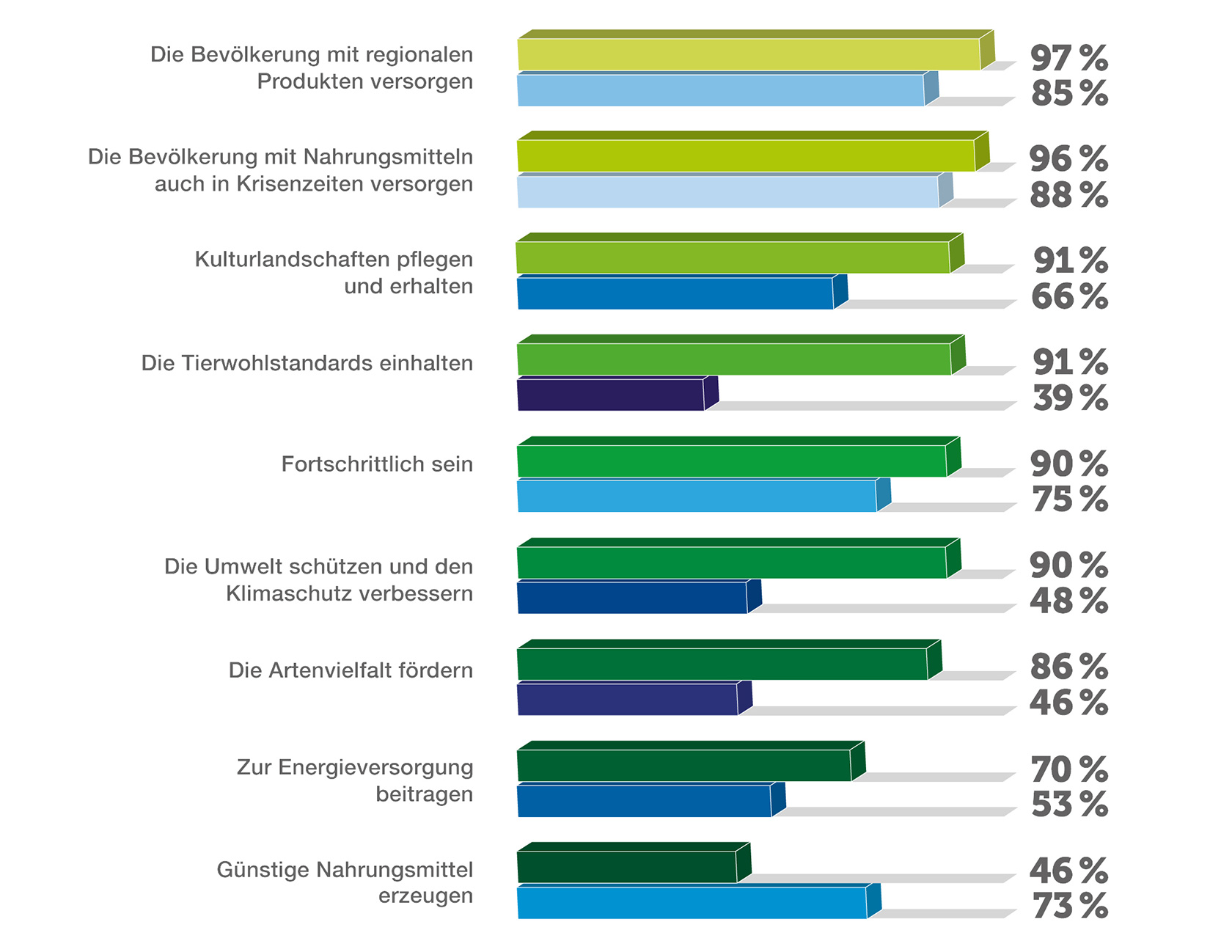

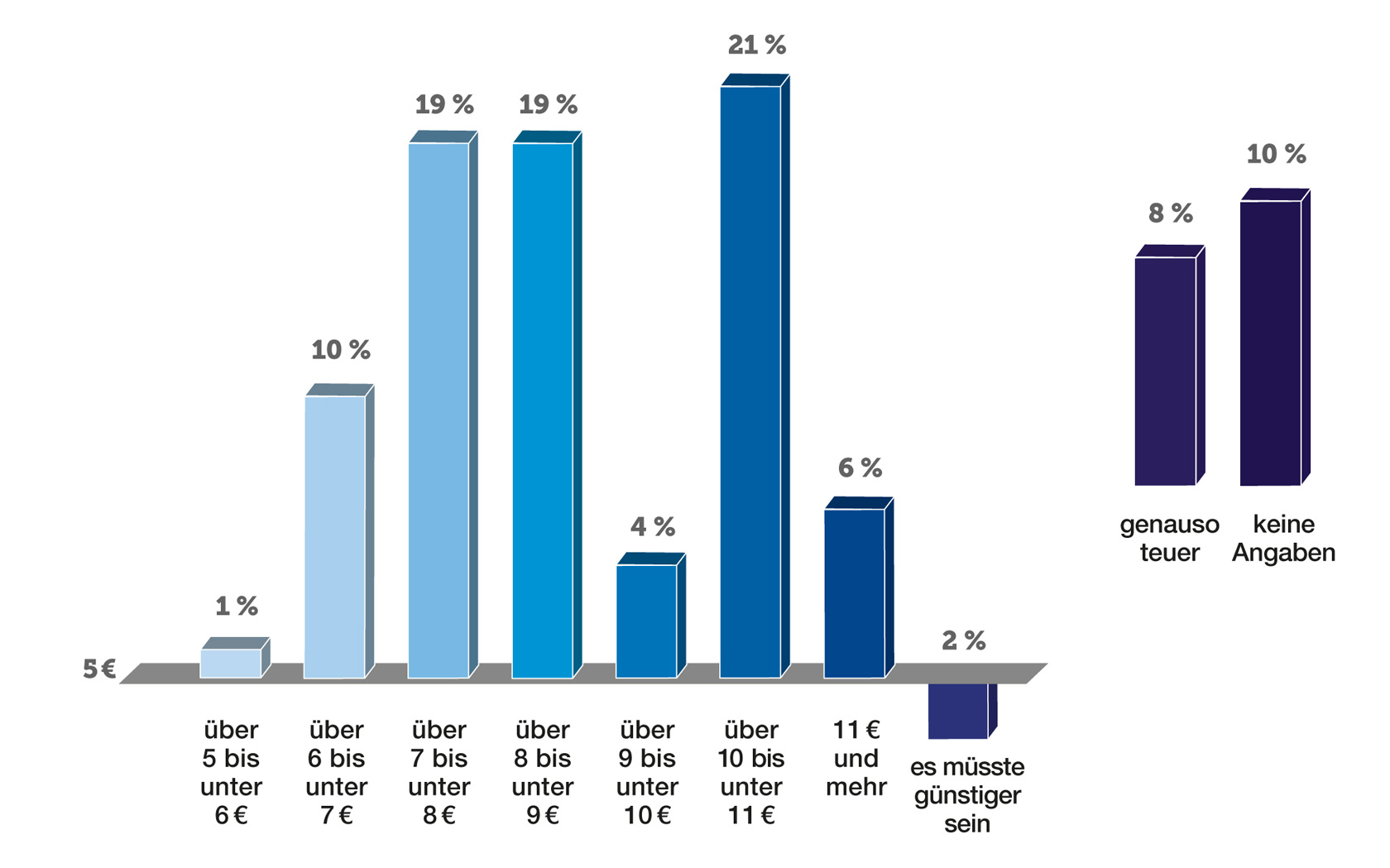

Chart zeigt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land mit der ureigenen Aufgabe der Landwirtschaft, nämlich die Ernährung zu sichern, darunter auch mit regionalen und ebenso bezahlbaren Lebensmitteln, zufrieden ist. Corona hat uns zuletzt allen eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig regionale Lieferketten sind, wie groß teils die Abhängigkeiten vom Ausland sind, und wie fragil das globale System in der Krise sein kann. Plötzlich hieß es (endlich) wieder: Landwirtschaft ist systemrelevant! Das freut mich als Landwirtin und als Präsidentin einer Landwirtschaftskammer doppelt.

Chart zeigt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land mit der ureigenen Aufgabe der Landwirtschaft, nämlich die Ernährung zu sichern, darunter auch mit regionalen und ebenso bezahlbaren Lebensmitteln, zufrieden ist. Corona hat uns zuletzt allen eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig regionale Lieferketten sind, wie groß teils die Abhängigkeiten vom Ausland sind, und wie fragil das globale System in der Krise sein kann. Plötzlich hieß es (endlich) wieder: Landwirtschaft ist systemrelevant! Das freut mich als Landwirtin und als Präsidentin einer Landwirtschaftskammer doppelt.

dass volle Regale keine Selbstverständlichkeit sind. Vielen ist wieder stärker bewusst geworden, warum wir eine erfolgreiche heimische Land- und Ernährungswirtschaft brauchen. Den Umfragen unseres Ministeriums zufolge hat für fast 40 Prozent der Menschen durch Corona die Bedeutung der Landwirtschaft nochmals zugenommen. Dass diese systemrelevant ist, stellt sicher niemand mehr infrage. Das dokumentiert auch die Gegenüberstellung von Aufgabenanspruch und Aufgabenerfüllung dieser Studie. Sie zeigt, dass die Menschen sich von der Landwirtschaft gut versorgt fühlen, auch in der Krise. Und dass sie sich mehr regionale Produkte wünschen.

dass volle Regale keine Selbstverständlichkeit sind. Vielen ist wieder stärker bewusst geworden, warum wir eine erfolgreiche heimische Land- und Ernährungswirtschaft brauchen. Den Umfragen unseres Ministeriums zufolge hat für fast 40 Prozent der Menschen durch Corona die Bedeutung der Landwirtschaft nochmals zugenommen. Dass diese systemrelevant ist, stellt sicher niemand mehr infrage. Das dokumentiert auch die Gegenüberstellung von Aufgabenanspruch und Aufgabenerfüllung dieser Studie. Sie zeigt, dass die Menschen sich von der Landwirtschaft gut versorgt fühlen, auch in der Krise. Und dass sie sich mehr regionale Produkte wünschen.

Schweinehaltung und Ackerbau, und produzieren, was der Handel sucht. Produkte, die immer gleich sind und die sich nicht ständig in Qualität, Größe, Gewicht und vielen weiteren Merkmalen ändern. Es gibt natürlich auch Marktlücken wie die Direktvermarktung am Hofladen, die für uns jedoch auch erst einmal mit Kosten verbunden ist und viel Zeit benötigt. Und wenn der Hofladen zu weit vom Verbraucher entfernt ist, deckt der Umsatz kaum die Kosten. Somit ist Direktvermarktung nicht für jeden Betrieb geeignet.

Schweinehaltung und Ackerbau, und produzieren, was der Handel sucht. Produkte, die immer gleich sind und die sich nicht ständig in Qualität, Größe, Gewicht und vielen weiteren Merkmalen ändern. Es gibt natürlich auch Marktlücken wie die Direktvermarktung am Hofladen, die für uns jedoch auch erst einmal mit Kosten verbunden ist und viel Zeit benötigt. Und wenn der Hofladen zu weit vom Verbraucher entfernt ist, deckt der Umsatz kaum die Kosten. Somit ist Direktvermarktung nicht für jeden Betrieb geeignet.

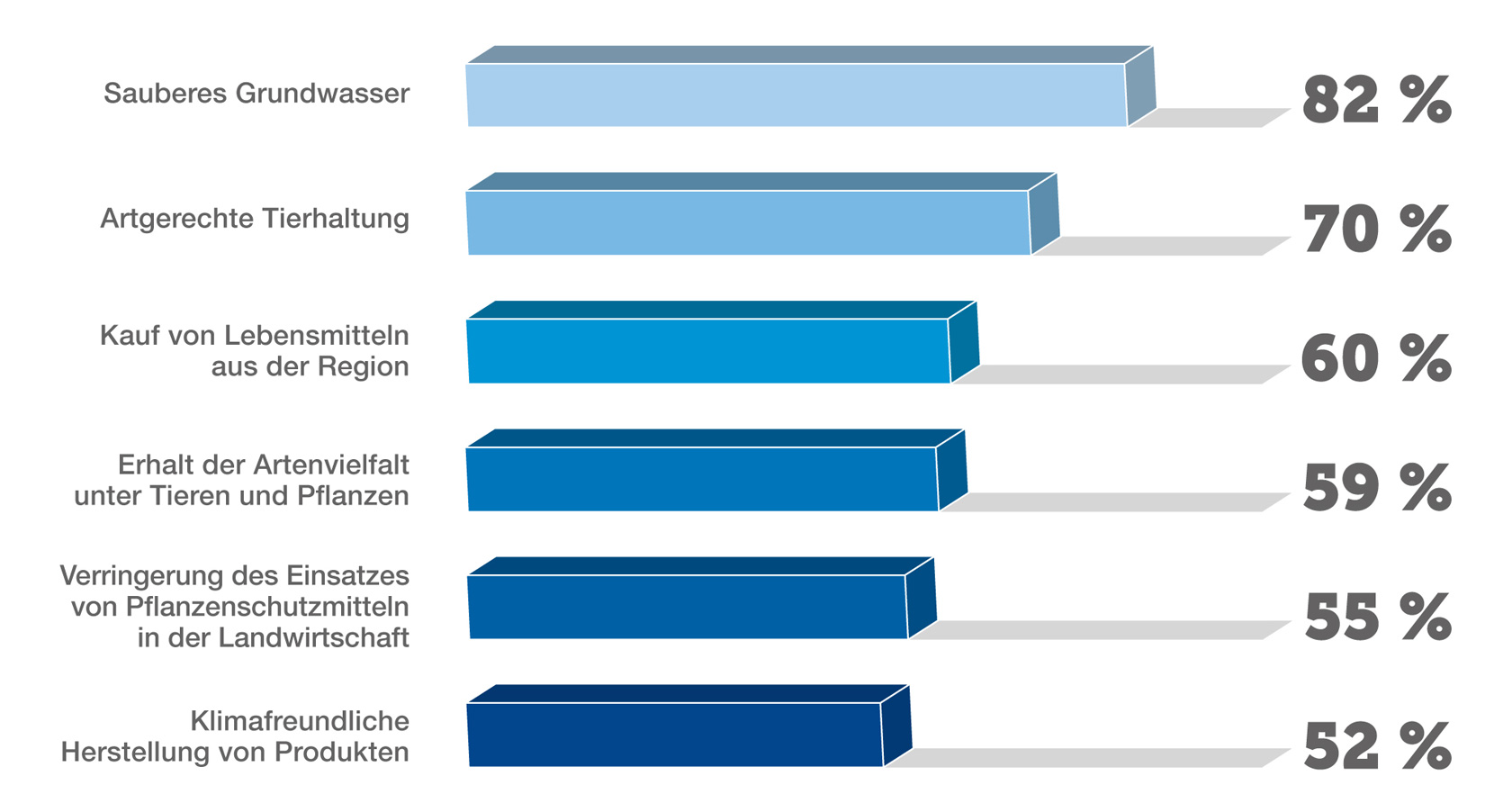

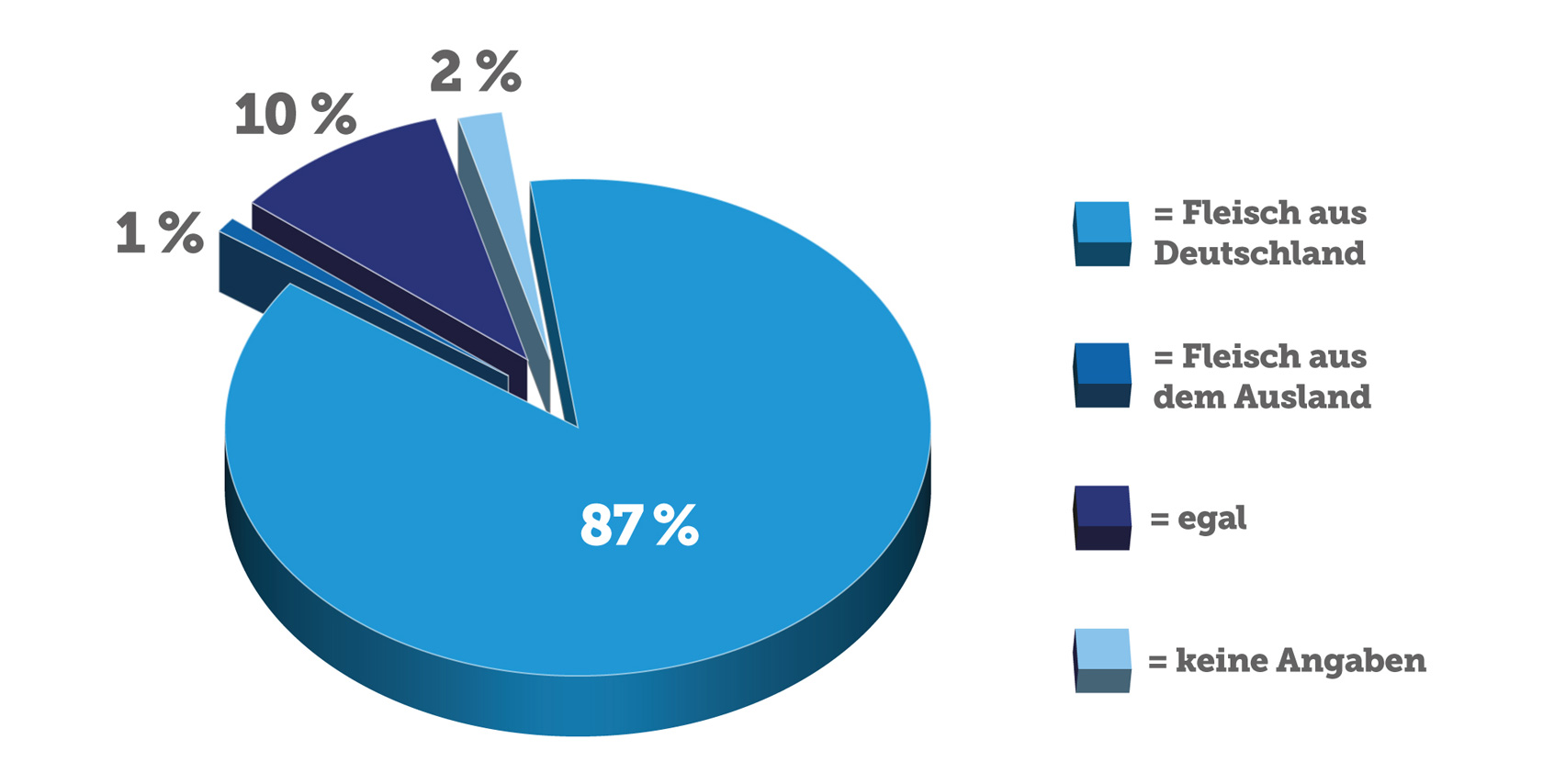

dass Verbraucher und Verbraucherinnen heute bewusster konsumieren und sich immer mehr damit beschäftigen, woher ihre Lebensmittel kommen. Mit dem Einkauf des heimischen Fleischs wollen sie sowohl die heimischen Betriebe als auch regionale Wertschöpfungskreisläufe fördern. Dies wird wahrscheinlich in Zukunft noch verstärkt. Nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass funktionierende Versorgungsstrukturen innerhalb eines Landes wichtig sind.

dass Verbraucher und Verbraucherinnen heute bewusster konsumieren und sich immer mehr damit beschäftigen, woher ihre Lebensmittel kommen. Mit dem Einkauf des heimischen Fleischs wollen sie sowohl die heimischen Betriebe als auch regionale Wertschöpfungskreisläufe fördern. Dies wird wahrscheinlich in Zukunft noch verstärkt. Nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass funktionierende Versorgungsstrukturen innerhalb eines Landes wichtig sind.

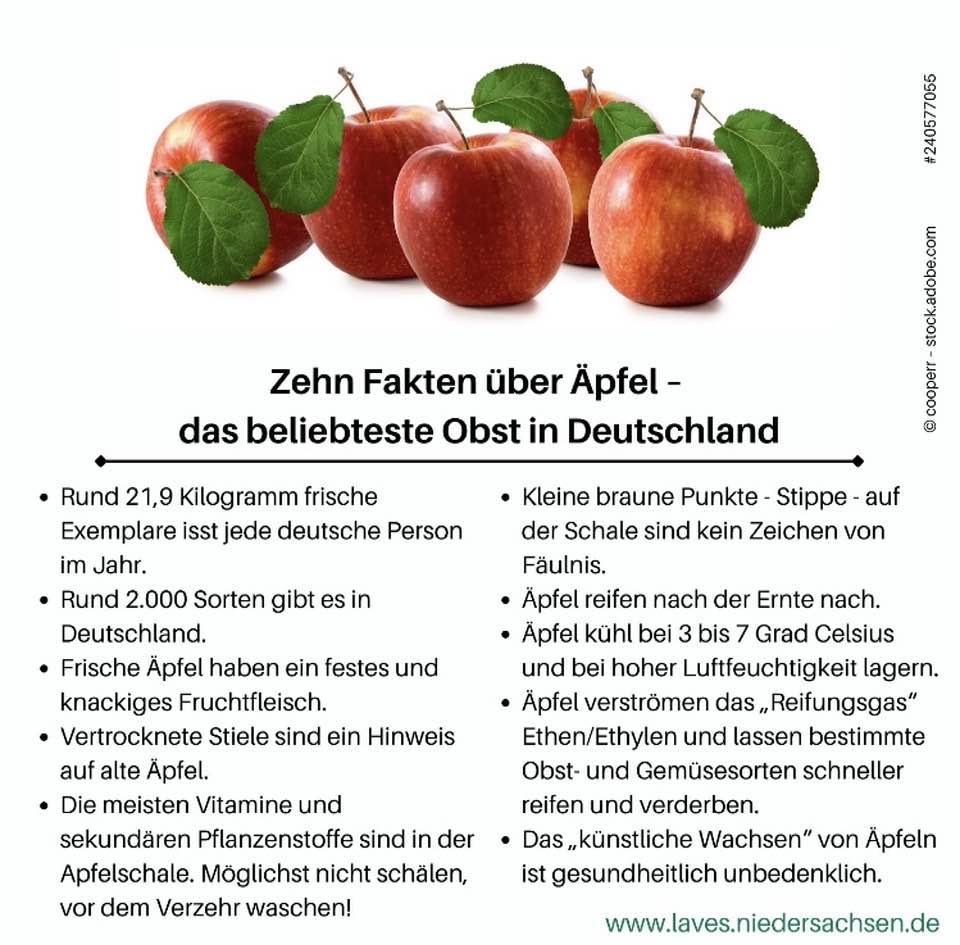

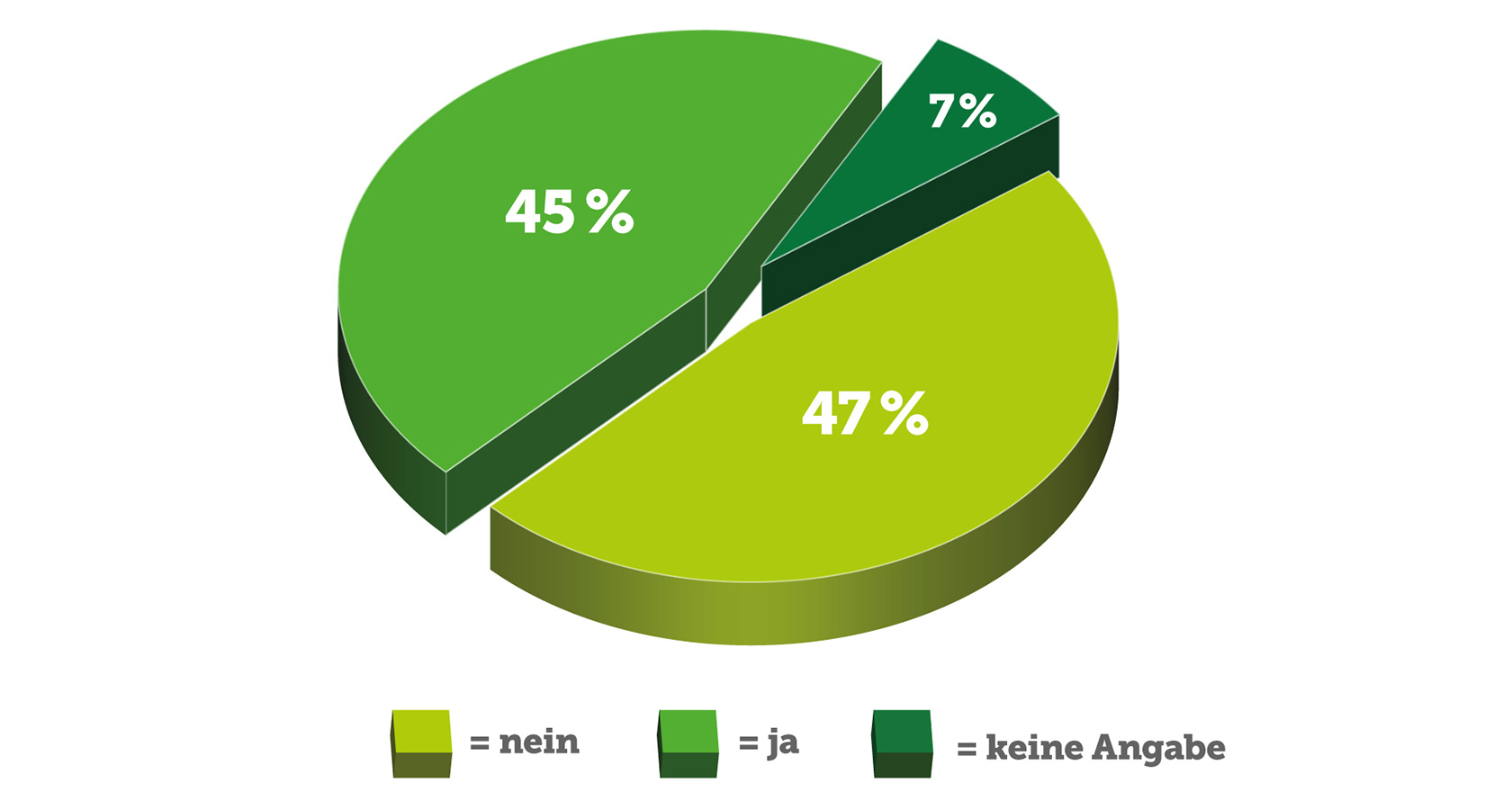

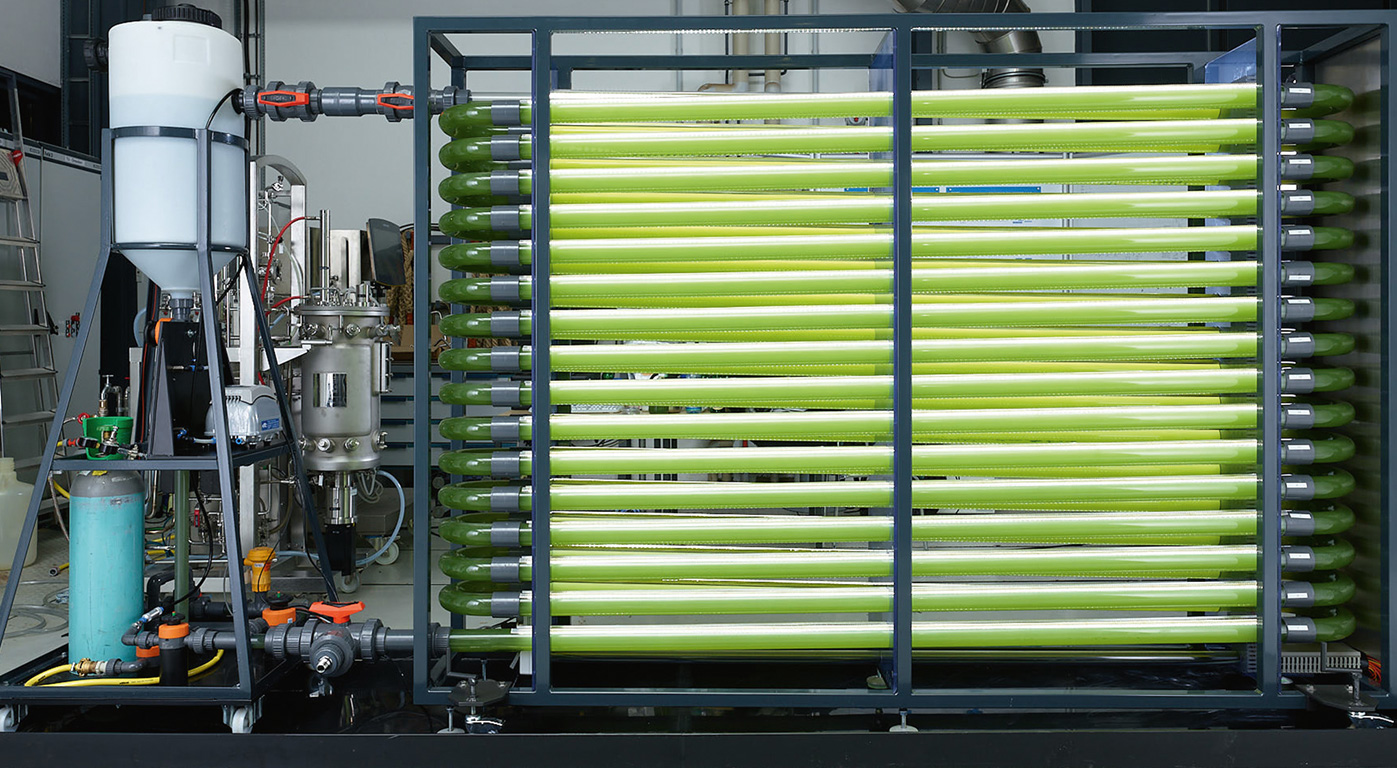

dass knapp die Hälfte aller Befragten einschätzt, dass zukünftig Algen als Alternative zur Deckung der Versorgung mit Lebensmitteln in Betracht kommen. Das zeigt mir ganz deutlich, dass den Menschen mittlerweile sehr bewusst ist, dass es drastische Veränderungen in der Landwirtschaft und Produktion von Nahrungsmitteln geben muss, um die Menschheit auch in Zukunft ausreichend und gesund ernähren zu können.

dass knapp die Hälfte aller Befragten einschätzt, dass zukünftig Algen als Alternative zur Deckung der Versorgung mit Lebensmitteln in Betracht kommen. Das zeigt mir ganz deutlich, dass den Menschen mittlerweile sehr bewusst ist, dass es drastische Veränderungen in der Landwirtschaft und Produktion von Nahrungsmitteln geben muss, um die Menschheit auch in Zukunft ausreichend und gesund ernähren zu können.

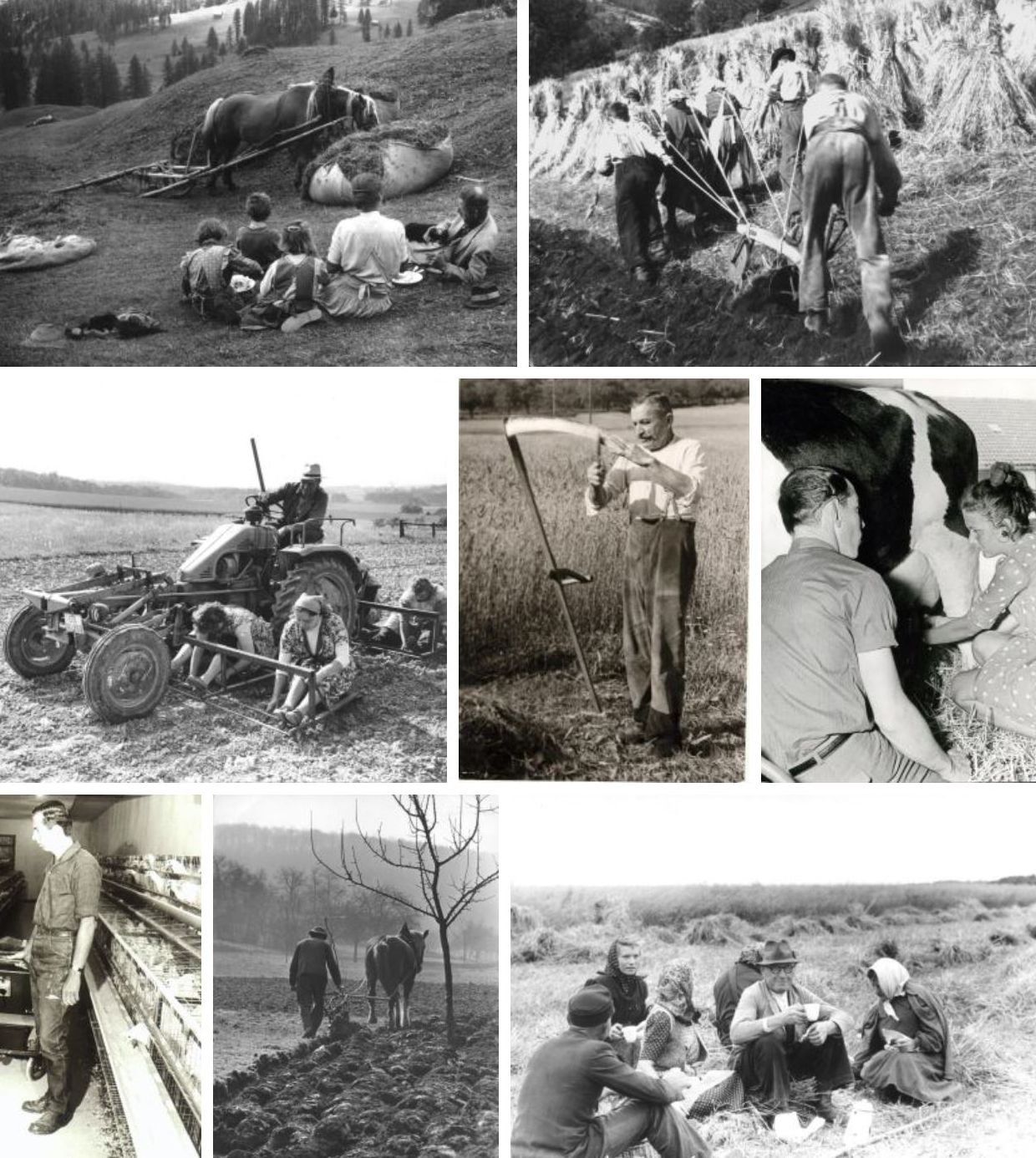

und der Zukunft, warum sollte die Landwirtschaft stehen bleiben?! Wir bewegen uns von einer Nachkriegsgeneration zu einer Überflussgesellschaft. Freizeit- und Konsumstress prägen den Alltag der heutigen Gesellschaft. Alles Erschwingliche steht jederzeit zur Verfügung, ob Bananen aus Übersee oder Wildfleisch aus Neuseeland. Der Verbraucher kennt keine leeren Regale, keinen leeren Magen mehr, Toilettenpapier mal außen vor … Doch ist das der richtige Weg?

und der Zukunft, warum sollte die Landwirtschaft stehen bleiben?! Wir bewegen uns von einer Nachkriegsgeneration zu einer Überflussgesellschaft. Freizeit- und Konsumstress prägen den Alltag der heutigen Gesellschaft. Alles Erschwingliche steht jederzeit zur Verfügung, ob Bananen aus Übersee oder Wildfleisch aus Neuseeland. Der Verbraucher kennt keine leeren Regale, keinen leeren Magen mehr, Toilettenpapier mal außen vor … Doch ist das der richtige Weg?

Und doch wird sie sich in den kommenden Jahren gründlich verändern müssen, denn die Ansprüche der Verbraucher steigen rasant. Mehr Transparenz heißt das Gebot der Stunde: Wo die Lebensmittel herkommen, wie sie verarbeitet wurden, was in ihnen steckt, wird immer wichtiger.

Und doch wird sie sich in den kommenden Jahren gründlich verändern müssen, denn die Ansprüche der Verbraucher steigen rasant. Mehr Transparenz heißt das Gebot der Stunde: Wo die Lebensmittel herkommen, wie sie verarbeitet wurden, was in ihnen steckt, wird immer wichtiger.